2025年6月18日上午,在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,回顾抗战时期马克思主义中国化的重要历史,提升青年学者的理论素养,促进学术交流,中国社会科学院近代史研究所青年工作小组与中共中央党校(国家行政学院)中共党史教研部青年理论学习小组联合举办马克思主义中国化经典文献研读第二场活动,共同学习毛泽东的《论持久战》。

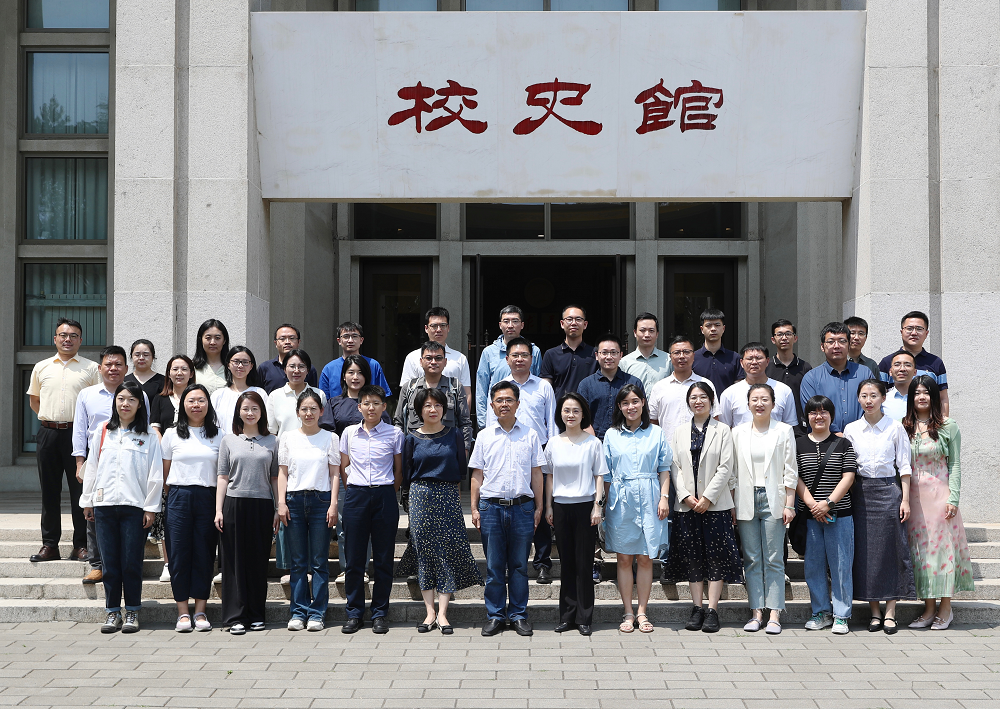

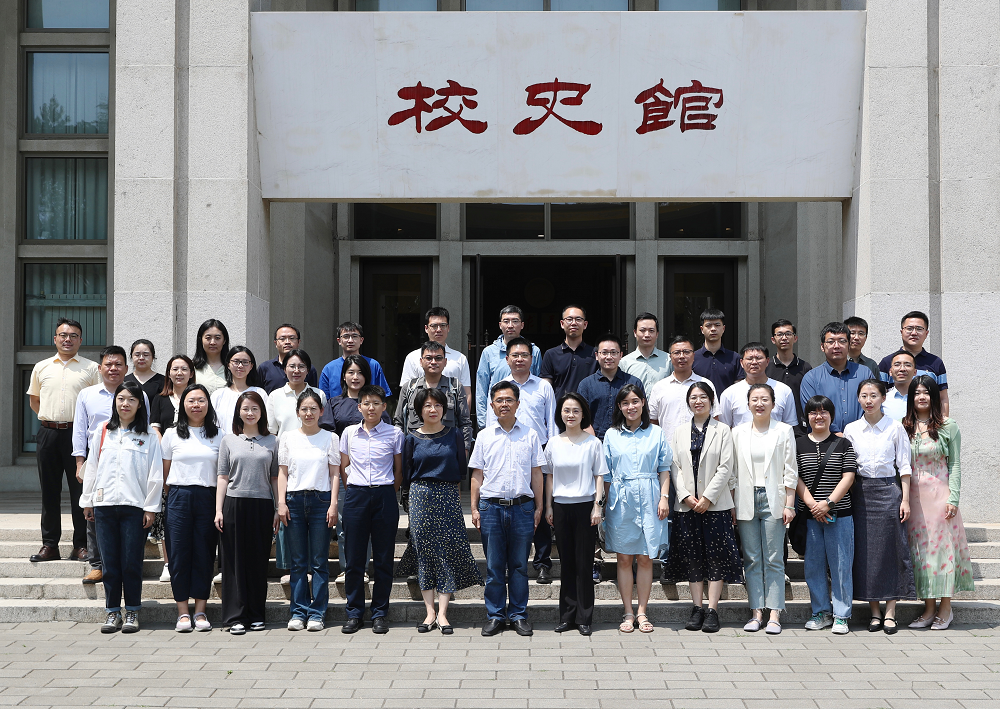

近代史研究所副所长、青年工作小组组长高国荣研究员,中共党史教研部副主任王毅教授、党总支专职副书记陈菲出席会议,来自上述两家单位的40余位青年学者参会学习。会议由中共党史教研部中国现代政党史教研室副主任、党总支青年委员吴文珑副教授主持。

中共党史教研部教学秘书任伟副教授作为导读人,首先对《论持久战》的写作背景进行了细致介绍。毛泽东于1938年5月中下旬草拟了该文提纲,并在5月26日至6月3日期间在延安抗日战争研究会上进行了系列演讲。根据各方反馈意见修改后,该文于1938年7月1日在《解放》杂志正式发表。毛泽东撰写此文,旨在驳斥当时国内盛行的“亡国论”和“速胜论”,向广大军民指明抗战胜利的战略与战术。他不仅提出了“持久战”的方针,还详细阐述了如何实现这一目标,以“讲得通”的事实和逻辑凝聚人心。

任伟进一步解读了《论持久战》承载的丰富内容。该文共5万余字,涵盖21个问题。前9个问题主要阐述抗日战争为何是持久战,批判了“亡国论”和“速胜论”;后12个问题则说明如何进行持久战并争取最终胜利,重点论述战略战术。《论持久战》的核心内容分为三部分:战略判断、战术布置和资源要素。战略判断上,毛泽东将中国的抗日战争分为战略防御、战略相持、战略反攻三个阶段;战术布置包括运动战、游击战、阵地战三种形式;资源要素方面,毛泽东强调“人”的作用,提出兵民是胜利之本。中国共产党尊重士兵和人民,与国民党一味鼓吹“一个主义,一个政党,一个领袖”形成鲜明对比。毛泽东对战争终极的构想,实质上是一场全民族动员的政治仗,而非单纯的军事仗。最后,任伟探讨了《论持久战》的影响和意义,认为该文言简意赅,浅显生动,因而“万人传诵,中外称颂”,毛泽东在文中展现的对马克思主义哲学原理的娴熟运用和对抗日战争的深刻分析,赢得了全党同志特别是高级干部的认同,获得了他们发自心底的情感上的认同和拥戴。

与谈环节,近代史研究所三位青年学者分别从思想创新、版本流变和学习实践等不同维度,分享了阅读《论持久战》的心得体会。

中华民国史研究室姜涛助理研究员关注“持久战”概念的衍变及毛泽东在《论持久战》中的理论创新。他回顾了日本与德国关于“持久战”概念的起源与流变,以及全面抗战前后国民党决策层对“持久战”的看法。毛泽东的《论持久战》对“持久战”概念进行了创新,从理论上阐释了政略层面的持久战,破除了“亡国论”和“速胜论”两种错误观点。毛泽东在战略战术层面对持久战的落实进行了具体分析,最重要的理论创新在于将持久战的战略支点放在“人民的力量”上。迥异于以往的持久战思想,《论持久战》是政略、战略、战术三个层面“持久战”的高度辩证总结,是以人民力量为核心的重要理论创新。

抗日战争史研究室梁馨蕾助理研究员分享了《论持久战》的版本流变与传播历史。她介绍了《论持久战》的6个主要版本,以及刊登在主要报刊上的《论持久战》广告。中共中央高度重视《论持久战》在敌占区的传播工作。战时日本媒体与军政界也关注到了《论持久战》,《改造》杂志、《读卖新闻》《东京朝日新闻》等报纸发表了节译或摘译文,日本驻上海总领事馆、日本大使馆驻北京情报科等机构也翻译了部分内容。

革命史研究室陈佳奇助理研究员聚焦抗战时期《论持久战》在党内的学习与贯彻。抗战时期,中国共产党在组织干部学习《论持久战》时,根据干部类别和文化程度的不同,因人施教,强调理论联系实际,采用差异化的学习方法,侧重发挥该文在干部军事教育、时事教育和理论教育中的重要作用。同时,党组织以通俗易懂、简单明了的方式,向基层兵民和群众普及推广《论持久战》。党员干部在学习时更侧重该文“贯彻”和“运用”层面,这是对理论指导性与现实操作性的双重关照。具体实践中,主要表现为战略层面的部署实施、战术层面的灵活创新与群众路线的推进落实。

自由讨论环节,近代史研究所王钊、刘宇,中共党史教研部石瑶、夏静等青年学者,围绕《论持久战》的英文版本翻译、海外流传及影响、理论创新与现实意义等议题展开了热烈讨论。大家一致认为,《论持久战》在海内外具有重要影响力,对当今社会亦具有现实意义。

最后,高国荣和王毅分别对本次研读会进行总结。

高国荣表示,值此纪念抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年与建党104周年的重要历史节点,通过学术研讨,重温那段艰苦卓绝而又光辉峥嵘的岁月,向革命先烈致敬,弘扬伟大抗战精神,意义尤为深刻。《论持久战》作为引领民族解放的理论灯塔,极大坚定了中国人民抗战必胜的信念。《论持久战》对当前的启示至少体现在三个方面:第一,推进中国式现代化、实现民族复兴伟业,必须坚定“四个自信”,要清醒认识到宏伟目标的实现不可能一蹴而就,斗争具有长期性、复杂性,但历史终将站在进步力量一方。第二,反法西斯战争胜利的关键在于构筑广泛的统一战线,这启示我们应在党的领导下,全国人民上下一心;同时要紧密团结广大发展中国家,共同反对单边主义。第三,必须牢牢掌握宣传舆论战场的主动权,加强党的创新理论阐释宣传,向世界讲好中国故事。中国社会科学院近代史研究所未来期望继续与中共中央党校中共党史教研部深入开展马克思主义中国化经典文献研读活动。

王毅分享“为什么要读经典”和“如何读经典”的两点认识。她指出,经典之所以被选中,是因为它们与生产、生活、学习密切相关,直接回应了时代的需要。《论持久战》与国际国内形势紧密相连,应结合历史语境,针对当时的历史问题,研究其如何进行关照与解答。理论通过传播才有力量。《论持久战》在党外的传播展现了中国共产党高明的宣传策略技巧,在党内的阅读与贯彻则体现了中国共产党以组织促学习的独特优势,从此亦可理解中国共产党的成功之道。中共中央党校中共党史教研部和中国社会科学院近代史研究所未来能持续开展青年学术交流活动,双方充分发挥各自优势,互通有无,共同进步。