【内容提要】

清末科举之改制停罢,与科举制度的内部危机关联密切。道光以来,各省乡试人数不断攀升,清廷不但无力限制,更放任地方大肆添建贡院号舍,对科举考试的严肃性乃至士习文风造成消极影响。这类工程多因增广学额、举额而起,实则与清廷管控乡试规模的态度和能力有关,而清末添建贡院号舍的新高潮与乡试规模失控亦是乾隆科举改革“崇尚实学”的指导思想及其政策遭到废置的表现。至此,科举既无裨于实学,不得不让位于学校。

【关键词】

清代 科举制度 贡院 乡试

今人论及清末科举改制到停罢的过程,以“废除八股、改试策论”继而“立停科举、推广学校”为最要,更多强调西学、西式教育理念等外部因素的冲击。然而,导致科举制度难以为继的内部因素同样值得注意。道光以来,全国各省乡试的应考人数开始不断攀升,同光时期达到历史之最。对此,清廷不但无力加以限制,更放任地方大肆添建贡院号舍,这大大增加了乡试组织和管理的难度,亦对科举考试的严肃性甚至士习文风均产生了消极影响。其结果是清末乡试点名混乱失序、搜检有名无实、场规每况愈下,直到上海出版的缩本洋板考试用书乘虚而入、充斥考场,“抡才大典”几同儿戏。

研究清代各省贡院不同时期的号舍数量及其添建活动,是考察这一变化的有效途径。特别自咸丰八年(1858)后短短40余年间,以湖北、湖南、四川为肇始,全国几乎所有科举大、中省份都先后实施了史上规模最大的贡院号舍添建工程,更可为观察清末乃至整个清代科举制度之实践提供一个足资参考的历史侧面。这类工程表面上多起于增广学额、举额等制度性诱因,实则与不同时期清廷管控乡试考试规模的态度与能力有关。对此,不少先行研究虽有涉及,系统性地考订和分析则付之阙如,本文拟就此展开探讨,求正方家。

一、 清代各省贡院号舍数量变化概况

贡院,是清代乡会试的考场,到同治十三年(1874)陕甘分闱后,全国共设京师、江南、浙江、江西、湖北、湖南、福建、山东、河南、山西、广东、陕西、甘肃、四川、广西、云南、贵州计17处贡院,除京师贡院由顺天府委员经理外,其他贡院均由该省布政司管理。贡院之门墙、堂楼、号舍皆有其规制,商衍鎏对此曾有详细的描述。然而,不同时期各省贡院的号舍数量未有完整统计,仅散见于一些史料中:一是各省通志、省城首府府志、首县县志等地方志资料中“建置”“公署”或“学校”等卷;二是《清实录》《会典事例》《科场条例》中的记载;三是主持贡院工程的官员或亲历者书写的奏折、碑文和纪事等。

然而,各类史料均有其限制。如,由于地方志编纂的时间或编纂者的重视程度各异,某些记录有明显断档、陈陈相因或过于简略的问题。《清实录》的记录少且零散,《会典事例》“工部·公廨·修理公廨”卷仅涉及京师贡院的情况,而“礼部·贡举·试院关防”卷与《科场条例》“关防·贡院”卷,记载也难称完备。相较而言,奏折、碑文等材料的记述不仅更为细致,还是了解某项贡院工程更加原始的资料,但传世者较少。尽管如此,综合利用这几类史料比勘互鉴,尚可梳理出清代贡院号舍数量变化的概况。

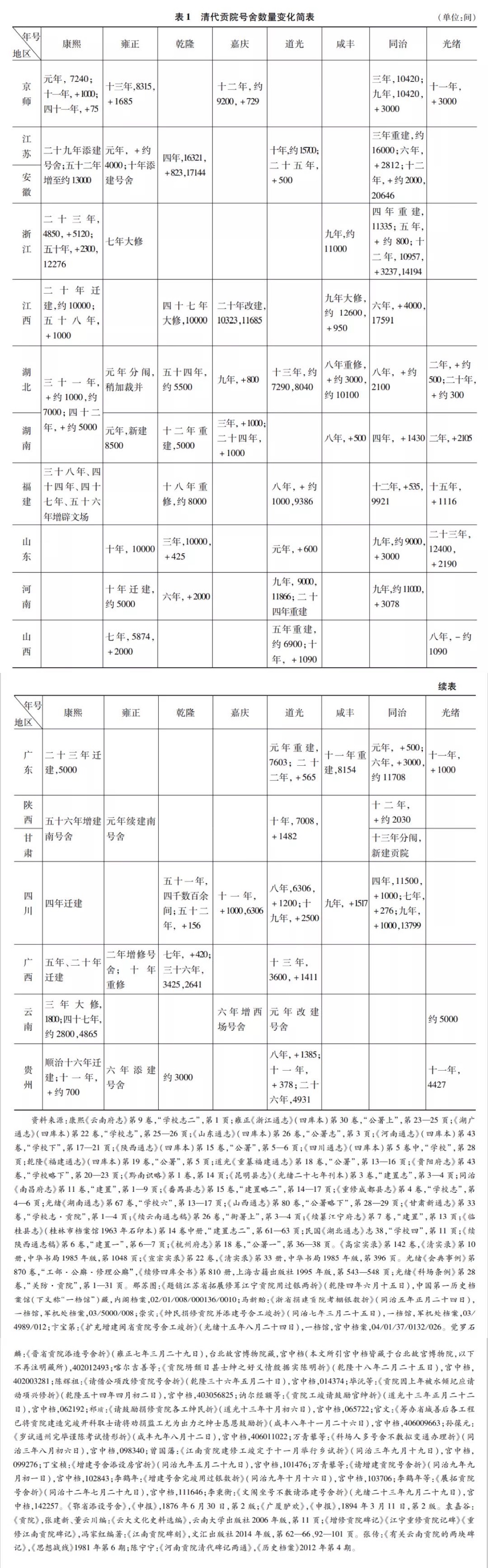

表1依次开列清代各省贡院的号舍数量。据此可知,各省贡院的号舍数量总体上经历了清初较大幅度增长,清中期停滞、缓升,再到清末激增的变化过程。具体而言,顺治初年至乾隆九年(1744)是清代贡院的成型期。清初贡院大多在明代贡院的基础上进行了修缮和扩建,其中江西、河南、广东、四川、广西、贵州的贡院又先后迁址重建。此外,由于雍正元年(1723)湖北、湖南分闱,后者亦新建了贡院。这一时期,各科举大省的贡院号舍数量均出现了较大幅度的增加,其中京师、湖北、浙江贡院增数较多,分别添建了5000—7000余间;同时,科举中、小省份亦有添建号舍的记录,其中增数较多的如云南、山西、河南贡院分别添建号舍2000间。

此后,各省贡院添建号舍的活动在乾隆朝归于沉寂。管见所及,除四川贡院在乾隆五十二年(1787)增加156间号舍外,没有其他贡院添建号舍的记录。到嘉道两朝,部分省份的贡院号舍数量才出现增长。其中,江西、湖北、湖南、福建等科举大省陆续添建贡院号舍1000—2000间。相较之下,科举中、小省份的号舍数量增幅更为明显,如四川贡院较康雍时期添建号舍近5000间;河南、广东贡院分别增加了3000间左右;山西、陕西、广西、贵州的贡院亦分别增建了约1500间。

咸丰朝以后,全国几乎全部科举大、中省份的贡院再次出现了添建号舍的热潮。此次添建,不仅各地号舍数量增幅为史上最巨,且前后仅用40余年。其中,增长较少的如福建、陕西、河南贡院,陆续添建号舍1500—3000间;四川、湖南、浙江、广东添建号舍3500—4500间;增长最多的江南、江西、山东、湖北、京师贡院,添建号舍达5000—6000间。此外,同治十三年陕甘分闱,甘肃省也新建了贡院。

不难发现,清初添建号舍的省份集中于科举大省和部分科举中省,在乾隆朝添建号舍停滞后,嘉道时期添建号舍则以科举中、小省份居多,而且这两轮添建号舍的省份具有一定的互补性。由此,咸丰朝以前或可视为清代贡院号舍数量的第一个增长期,其后则为另一个新的增长期。同时,前后两个增长期均源于一个显著的制度性诱因,即康雍、咸同时期清廷大规模增广各省学额和举额的政策。

二、 增广学额和举额:添建贡院号舍的制度性诱因

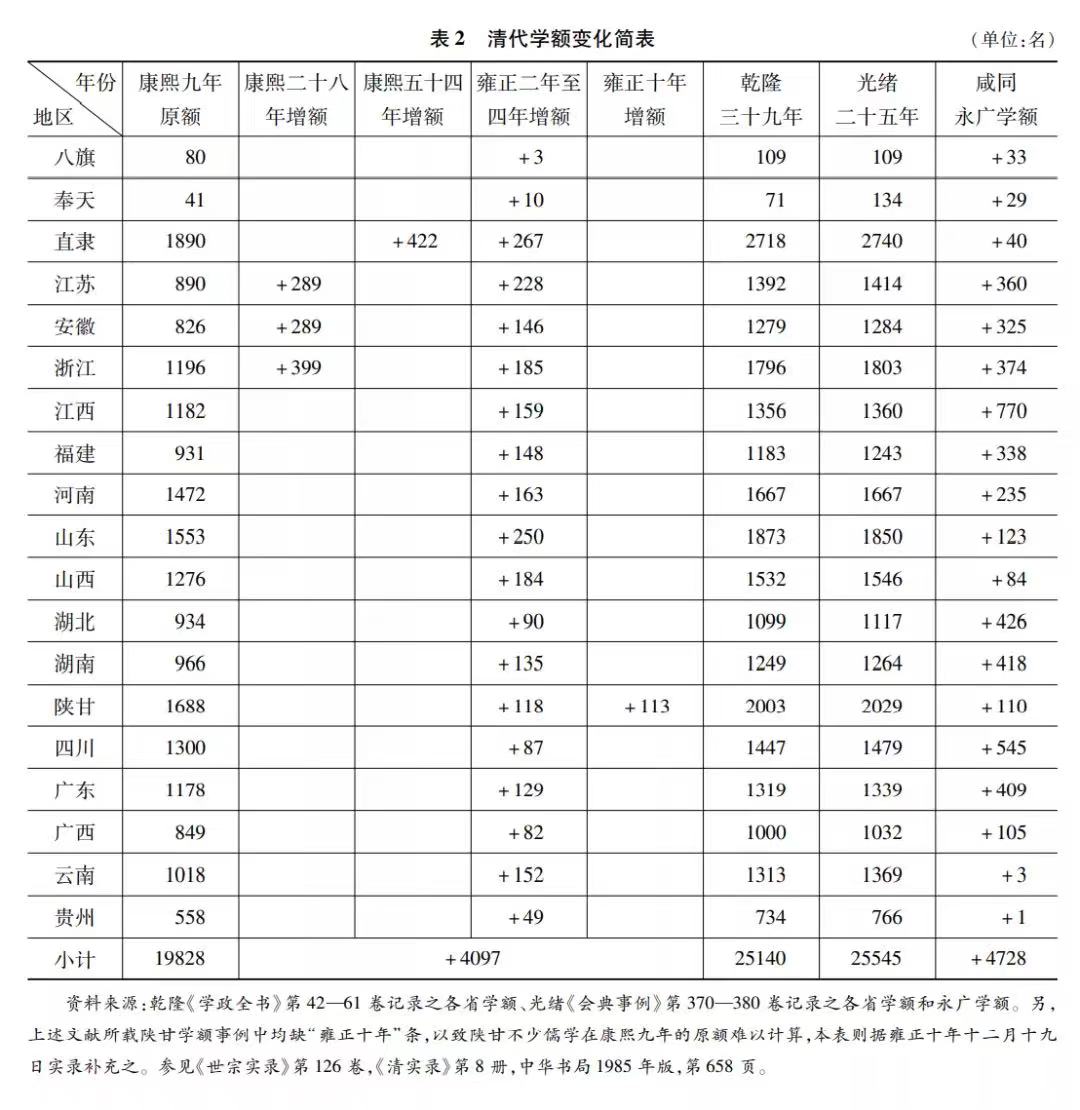

集中地、大规模地增广学额是各省贡院添建号舍的制度性诱因之一。学额增加导致生员人数急速膨胀,同时,由于各类生员是乡试考生的主体,必然有更多人期望获得乡试的考试资格。况且,不管是清廷主动为之,或是受时事所迫,增加学额向来被视为朝廷嘉惠士林的“仁政”,因此添建贡院号舍容纳更多考生似乎理所当然。清代普遍性增加各省永远学额活动共有两次,第一次是康雍时期,尤以雍正二年至四年(1724—1726)的增额最为集中;第二次是咸同年间。表2统计了清代各省学额变化的大致情况。其中,康熙九年(1670)的学额比较适宜作为观察清代学额变化的基准。这一年,清廷重订了各类儒学的学额标准,此后新设或增加学额大抵遵循之,故根据乾隆《学政全书》对各省学额变化的记录,可以推算出“康熙九年原额”。另外,表2还列出了乾隆三十九年(1774)和光绪二十五年(1899)的两组学额,分别据乾隆《学政全书》和光绪《会典事例》辑出。为了便于分析,表2又单独开列了康熙二十八年(1689)、五十四年(1715),雍正二年至四年和十年(1732)这几次增幅较大的学额增额以及咸同时期各地“永广学额”的数量(系光绪二十五年总学额的一部分)。

据表2可知,清初学额的增广活动主要是在康雍两朝完成的。自康熙九年到乾隆三十九年,全国各地儒学的学额总数共增加5312名,而康熙二十八年、康熙五十四年、雍正二年至四年和十年的增额就达到4097名,占此间学额增加总数的77%。然而事实上,康雍时期全国学额总数的增幅远超4097名,这是因为不少儒学,特别是中、小省份的儒学,是在康熙九年后才设立的,它们并未在前述各年获得增额,故不便逐一列明。

此后,乾隆三十九年至光绪二十五年间,全国各地儒学的学额总数又增加了5133名,而若将咸同年间“永广学额”的部分排除在外,各地学额仅增长405名。换言之,咸丰三年至同治十年(1853—1871),清廷为了镇压太平天国运动允许通过捐输增加各地永远学额的政策,正是全国学额再次出现大幅增长的主因。另外,康雍时期和咸同时期两轮永广学额的规模大致相当,而两个时间段也恰好位于清代贡院号舍数量两个增长期的开端。

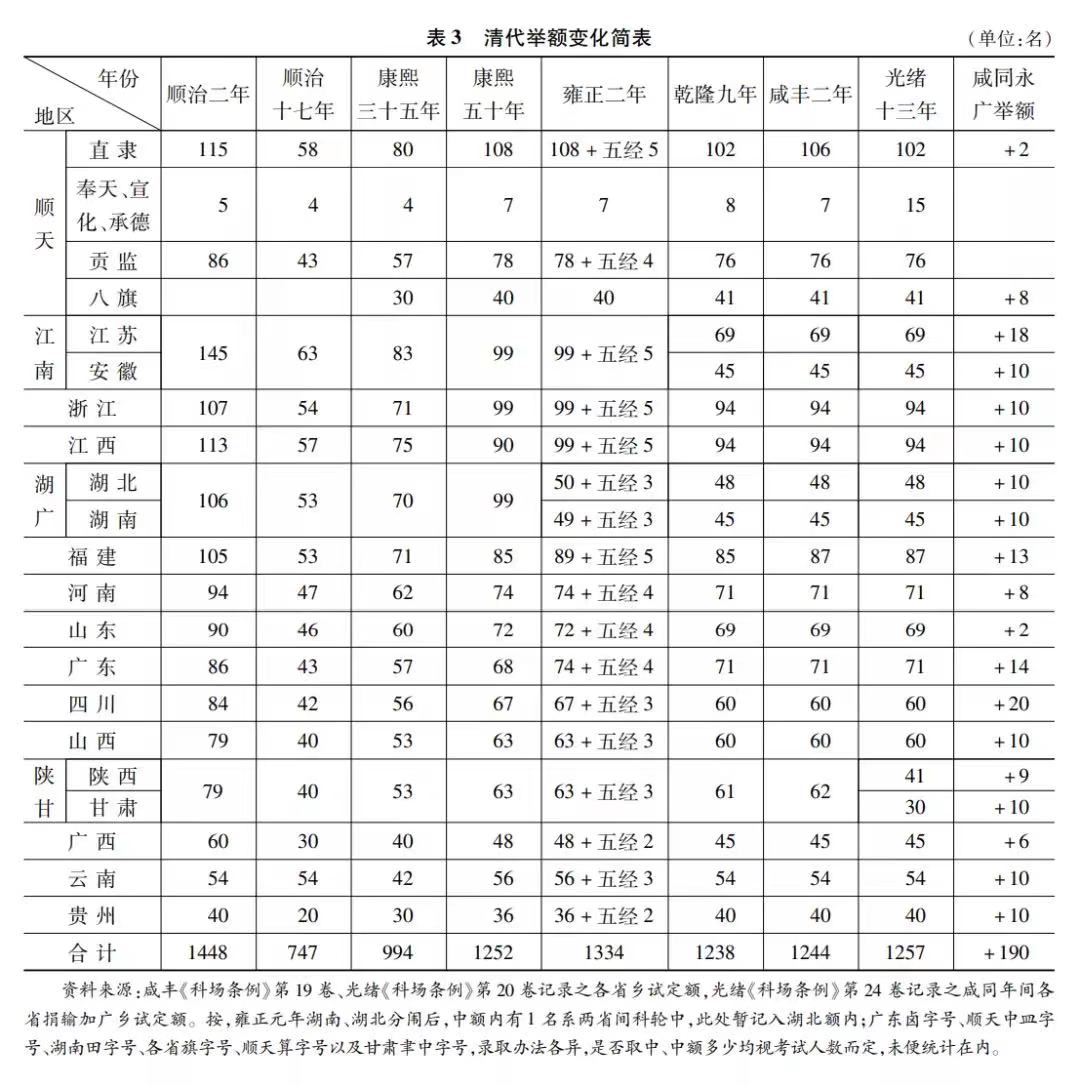

增广举额也是各省贡院添建号舍的一个制度性诱因。一方面,清代乡试的录科额数是举额的倍数,随着举额增加,进场人数势必增加。另一方面,增加举额亦刺激考生获得额外乡试资格的意愿,以致必须通过添建号舍才能满足需求。在清代,普遍增加各省永远举额的活动主要有四次,前三次在康雍时期,分别是康熙三十五年(1696)、五十年(1711)和雍正二年。到乾隆九年,朝廷对各省举额进行少量缩减,此后各省举额基本未再更动。到咸同年间,各省举额再次出现较大规模的增长(见表3),其原因亦是清廷为了筹集军费开捐。然而,在清末举额增速远小于学额增速的背景下,考生愈加珍惜乡试机会,添建号舍无异于扬汤止沸,不断添建在所难免。

当然,本文列举的学额、举额的增加限于永广学额、举额范畴。根据一些学者的研究,咸同时期各地捐输学额、举额的一次广额也相当可观,这自然也属于添建贡院号舍的制度性诱因。只不过,增广学额和举额固然会诱发乡试入场士子的人数增多,但考生对乡试的渴望并不一定转变为官府添建贡院号舍的决策。事实上,是否添建号舍更取决于不同时期中央与地方管控乡试考试规模的态度与能力。有研究指出,乾隆时期全国各地学额一次广额的总规模就达到与咸同时期永广学额总数相当的约3万人。但是,乾隆年间并没有出现各省大规模添建贡院号舍,要解释这种现象,还需梳理清代乡试录科定额政策的得失。“

三、 乾隆重订录科定额政策与贡院工程停滞

清代科举制度对管控乡试考试规模本有立法。据光绪《会典事例》记载,早在顺治二年(1645),即有“顺天及直省乡试,每中式举人一名,取应试生儒三十名”的定例。康熙二十九年(1690),安徽、江苏、浙江三省的录科定额被上调为举额的60倍,一年后再提高到100倍。然而事实上,江浙两处贡院的号舍数量远远高于安徽、江苏、浙江三省乡试中额的100倍。同时,未见明旨增加录科定额的省份,也大多先后添建了贡院号舍。在乾隆九年以前,除京师贡院外,江西、湖北、湖南、山东、山西贡院的号舍数量均超过了举额的100倍;河南贡院的号舍数量达到举额的90倍;广西、云南等边陲省份的贡院,号舍数量亦达到举额的70—80倍。至此,顺治初年以举额的倍数限定乡试规模的政策已形同虚设。

既然定额不复存在,各省学政于科试和乡试场前录遗,以及督抚另行的“大收”考试,自然不会太过为难考生。袁枚在回忆雍正十年(1732)乡试录科时,便记录到:

壬子乡试,将赴科考。是日五更,梦遇门斗李念先于路,摇手曰:“勿去!勿去!相公科考不取、遗才不取,须大收方取耳。”是时科考、遗才最宽,余自问必不至此,后一如其言。

这一做法必然导致乡试规模不断扩大,在增加考务负担的同时,更对科举考试的严肃性乃至文风士习产生不良影响。

深感于此,清廷在乾隆九年议定录科定额新政,严防乡试规模继续膨胀。早在三年前,乾隆帝就以学政录遗、督抚大收过滥为由,将乡试入场考生的人数限定为举额的100倍。次年,他又对学政、督抚乡试录送过滥的积习大加申斥,认为这不但加重了乡试考官的评卷负担,更导致文理不佳的士子“以观光为游戏”,“不复攻苦于寒窗”。不过,当时并未收紧“举人一名、科举百名”的限额,只是严令学臣等必须慎重办理录科事宜。

乾隆九年,工科给事中吴炜又有照旧例并蓄兼收之请。乾隆帝在驳斥吴炜识见浅之余,决定缩减各省录科定额。此次议决的方案是直隶、江南、浙江、江西、湖广、福建6个科举大省,每举人1名,准录科80名;山东、河南、山西、广东、陕西、四川6个科举中省,举人1名录科60名;广西、云南、贵州3个科举小省,举人1名录科50名;顺天乡试满、合、夹、旦、卤、南北中皿等字号,亦以举人1名录科80名为限,同时申明外省督抚衙门不得复行大收。三年后,顺天府府尹蒋炳等因京师贡院号舍不敷,议将直隶贝字号照科举中省例录送举额的60倍,得旨依议速行;并采纳浙江布政使唐绥祖的建议,以各省乡试副榜为基数,每副榜1名,科举大省增加录科定额40名,科举中省增加30名,科举小省增加20名。至此,这一录科政策直到清末未再更易。

为了贯彻新政,乾隆帝还制定了新的录科程序,即学政须视各地文风差异酌定科试取录人数,乡试场前录遗,又须于定额外酌取若干考生备选,以便乡试点名进场时以备选者递补,满额为止。同时,乾隆帝更坚决制止朝臣增加录科人数的企图。例如,乾隆十六年(1751),四川按察使鄂敏以太后六旬万寿为由,请于次年恩科录遗时,凡文理清顺者不拘常额量为录送。此奏不但引起乾隆帝不满,更给予“所奏可谓得陇望蜀,汝不宜为此好名之请也”的批语。随后,鄂敏又上奏分辩,更得朱批“前奏犹可,此则取巧矣,朕因此甚卑汝之为人”,可见乾隆对轻言增加录科定额甚为反感。同年,山西布政使多纶亦有此奏,乾隆不但批示“所见谬极”,更明发上谕公开驳斥鄂敏、多纶等奏请。此外,笔者所见乾隆朝各省乡试录记载的入场士子人数中,除河南省略多于定额外,其他省份均符合定额政策,福建、山东的乡试人数对比康雍时期的记录更呈现大幅下降。凡此,无疑对各省贡院号舍的添建工程产生显著影响。

前文已述,乾隆九年至乾隆末年,除四川贡院添建156间号舍外,没有其他贡院添建号舍的记录。值得注意的是,四川贡院即便在添建号舍之后,若考虑誊录、对读所需号舍以及厕号等,所剩供考生使用的号舍数量与当时该省3960名的录科定额大体吻合。同样,福建贡院于乾隆十八年(1753)重建后,号舍数量仅略高于该省7480名的录科定额。另外,湖北、湖南两处贡院的号舍较之雍正时期也大幅缩减。其中,乾隆十年(1745)湖南巡抚蒋溥奏报贡院大修事,提到湖南中额已核定为45名,取录科举3600名,于是决定将原有8500间号舍,改建为5000间。又如,广西于乾隆三十六年(1771)维修贡院,考虑到每科录送乡试不过2430名,计划拆去空号900余间。再如,乾隆朝以后,江南、浙江、江西的贡院号舍数量均出现了不同程度的缩减,应与朝廷严厉控制乡试规模,大量空置的号舍因年久失修而损坏倾颓有关。

四、 添建贡院号舍的新高潮与录科定额政策失效

嘉庆年间,京师、江西、湖北、湖南、四川、云南等处贡院再次开始添建号舍。其中,京师贡院添建号舍729间,总数恢复到1万间的规模。此次添建,实因数科以来考生渐多,临时搭盖的“棚号”不便稽查,且有烛火隐患、难避风雨,不能行之经久。当然,京师贡院是全国唯一一处号舍总数远低于乡试录科定额的贡院,以乡试人多为由添建号舍顺理成章。而其他几处贡院添建号舍,又是什么理由呢?

尽管相关史料没有完全指明上述所有贡院添建号舍的具体原因,但至少可以知道,逢乡试广额年份号舍不敷使用成为了各地添建号舍的主要借口。如嘉庆三年(1798),湖南巡抚蒋晟、学政范鏊即以“应试士子数多”为由添建号舍千间。这一年,恰是嘉庆登基后的首个乡试年,而根据嘉庆元年(1796)的恩诏,此次乡试所有科举大省加广中额30名、科举中省加20名、科举小省加10名。其中,湖北、湖南各增中15名。由此,当科乡试湖南省的录科定额将上调1200名,这就是当年湖南乡试“人多”的来由。

同样,嘉庆九年(1804)湖北省亦有黄冈人王宗华呈请增加号舍800间,更捐银2000两存典生息,也说明是“备广额供给之用”。 嘉庆十一年(1806)四川贡院添建号舍1000间,正与广额年份增加考生1200人相当。嘉庆二十年(1815)江西贡院在阮元的主持下重建原号并添建新号1362间,此番添建亦因江西贡院号舍总数不过“如额而已”,每逢“敬遇国恩广额、加录遗才,猝增芦席棚号千余座”,士子苦之,于是添建号舍以便一劳永逸。添建后,江西贡院有号舍11685间,与科举大省广额30人的录科定额(10640人)加上誊录、对读书手等号舍(约10%)之和相当。

然而,嘉庆年间添建号舍的贡院多为同类贡院中号舍数量相对少的。如,江西贡院与浙江贡院举额相同(94名),四川贡院与山西贡院举额相同(60名),但浙江、山西的贡院在康雍时期已增建了足够多的号舍。又如,湖北、湖南贡院虽在分闱初期保存或新建了大量号舍,但在乾隆朝这些号舍没有得到保留。此外,嘉庆朝仍有不少学政上报遵照定额录取科举的例子。因此,即便嘉庆朝重新出现了数省添建贡院号舍的情况,却并不能将其简单视为朝廷对乡试规模的管控有所放松,只不过,以乡试广额这类略显牵强的理由添修号舍,的确为后来更多省份竞相效仿提供了先例,亦为乡试规模逐渐扩大乃至失控埋下隐患。

道光时期,更多省份为贡院添建了号舍,特别是号舍存量较少的科举中、小省份。由此,全国各处贡院的号舍数量,除京师贡院外,大都突破了政策内各省乡试录科定额的最高值。其中,科举大省如江南、江西、湖北、湖南的贡院号舍数量较录科定额峰值多出1500—2000间;科举中省如山东、广东、山西、陕西的贡院号舍数量多出2000—3000间,河南、四川的贡院号舍数量更多出5000—6000间;科举小省如广西、贵州的贡院号舍数量亦多出约2000间。

此间各地奏请添建贡院号舍的理由亦不外乎考生增多,临时搭设的“席号”“棚号”等难蔽风雨且不足以严肃关防等。但是,除福建提及坐号不敷系因“恭逢恩〔科〕广额加录遗才”所致外,其他贡院的添建活动均未再以乡试广额作为说辞。江南贡院添建号舍是由于“两江应试者多,号舍常不足” ;湖北“多士志切观光……因限于号数不能广取,致令向隅” ;河南“拓号舍至九千间,然犹不足容多士” ;广东“以号舍额隘,考录遗才者〔联〕袂相属” ;四川“通省士子踊跃观光,人数增多……乃因号舍数满不令入场,未免向隅” ;山西“观光者更众,号舍仍属不敷” ;陕西“迩来陕闱观光者号舍实不能容” ;广西“近年来文教日兴,观光者众,入场士子坐号不敷”。最晚不过道光年间,“乡试人多”再次成为添建贡院号舍的合法借口。添建号舍为录科定额松绑创造可能,比如自道光十九年(1839)始,广东省乡试人数一举突破录科定额(4680人)的限制,而该科应试人数(7100人)恰与道光元年重建号舍的规模相当。直到清末,各省添建号舍大抵以“人多”为由,贡院工程的请旨与批复不过是陈陈相因的官样文章,如江南、浙江、江西、湖北、福建、河南、山东、广东等处的史料中均有记载,限于篇幅不再详举。

清末各省贡院大兴土木,还有一个重要原因,那就是地方通过募集捐款完全掌握了这些工程的自主权。自道光年间开始,因国库支绌,各地停建工程。早在道光六年(1826),即有谕旨“军务河工同时并举,……一切可缓工程,自应暂行停止,……非必不可缓之工,均着暂缓兴办”,“总之可减则减,可停则停,慎勿动辄有另案工程也”。贡院工程显然属于“减”“停”之列。道光八年(1828),福建巡抚孙尔准筹备贡院工程时就曾有“直奢费繁时,以西师停诸工作,不得请帑”的困扰。道光二十年(1840),清廷更下令除坛、庙等紧要工程,其余一切工程均暂行停止。

然而,道光年间各省贡院经康雍年间重建或大修后已历百余年,不少贡院的号舍卑窄,还频频发生因地基过低而浸水倾圮的事故。据称福建、江南、湖北、广东、山西、广西等贡院的号舍就需要全部拆卸重建,而这些动辄耗银数万两的宏大工程不得不以劝捐为之。自道光九年(1829)始,《清实录》先后记载了对捐修福建、陕西、河南、江南、湖北、广西贡院出力之官绅给予议叙旌奖的决议。山西、贵州等省也有抚臣为捐修贡院者请奖的记录。可见,官绅捐助已成为贡院工程筹措资金的普遍做法,从某种程度上讲,议叙旌奖亦是对各省不顾录科定额扩充号舍行为的一种默许。

咸丰元年(1851),清廷重申道光二十年暂停一切工程的决定,此后工部又于咸丰八年(1858)奏定,凡民间捐修工程,事后不邀议叙且未曾借用官项者,均免其造册报销。换言之,由于朝廷鼓励地方自筹经费,各省实际上获得实施贡院工程的完全自主权,加之太平天国战后很多省份出现重建或大修贡院的需求,咸丰八年后全国范围内再次出现添建贡院号舍的新高潮。到科举停罢前,尽管各省举额在咸同年间皆有不同程度的提高,但全国绝大部分科举大省、中省的贡院号舍数量与录科政策内可能出现的定额峰值之差进一步扩大,最终达到了历史最高值。伴随这一过程,各省乡试规模不断膨胀,乾隆时期重订的录科定额政策彻底失效。

五、 同光年间京师贡院的号舍添建活动

京师贡院的号舍添建活动是考察此类活动的一个独特的样本。一方面,京师贡院是全国唯一一处号舍数量远远小于录科定额的贡院。理论上所有符合资格赴京乡试的考生(直隶、八旗、各省贡监和奉天考生等),其进场权利都应该得到保障——特别是在外省贡院的号舍添建工程接连获准的情况下,添建京师贡院号舍势在必行。另一方面,京师贡院工程的决策更为复杂。其大修、添建等需款较多者向无捐资成案,一般先由顺天府奏请,再经礼、户、工部合议,最后由皇帝钦派大臣查估承修。同时,整个过程还受到言官等的监督。换言之,由于京师贡院工程的决定权在皇帝,因此这件在外省司空见惯、大可循例办理的事务容易演变成为对现行制度的检讨,进而成为各方争执的斗场。

清末京师贡院的号舍添建工程前后经过三次提议。首次是在同治九年(1870)。当年秋闱后,礼部尚书万青藜与顺天府尹王榕吉以考试人多、棚号不敷和外省成案为由,联名奏添号舍3000间。事实上,早在同治三年(1864),顺天乡试人数渐多问题就已显现。时任兵部尚书万青藜获派顺天乡试监临,但因号舍不敷只好将誊录、对读书手所用号舍全部拨给参加乡试的士子,另搭席棚以济办公。一年后,万氏转任礼部尚书,此后两科考试人数有增无减,最终令他决心以添建号舍寻求解决问题的长久方案。

然而,添建号舍工程并没有缓解京师贡院号舍的紧张。据同治十二年(1873)乡试场后奉天府丞兼学政张绪楷奏报,当科与试人数又增,以致誊录号舍仍须编为士子坐号,书手依旧只能以席棚安置。张氏认为其原因在于学臣、监臣录取过滥,奏请以现有号舍数量严定录科人数,防止情况不断恶化。不久,礼部议覆,除请旨重申乡试不得滥行录送的俗套外,又以于旧例不合为由驳回张氏“以号舍定人数”的提议。另外,尚有证据显示,当时礼部还曾通饬各省学政遵照旧额录送乡试,但很快遭到反弹。御史孙凤翔就指出京师贡院的号舍数量远未达到录科定额、各省乡试人数早已远超定额的现实,贸然恢复旧规只能是“于顺天未见其疏通,而于外省适形其窒碍”,仍请各地照历届变通办理。此次因京师贡院添建号舍引发的讨论并未产生实质影响。

第二次议添京师贡院号舍是在光绪八年(1882)。据《申报》报道,当年顺天乡试的考试人数达到15330人。考后,顺天府再次提出添建号舍的请求。这份奏折先是得到了光绪帝的允肯,不久,礼、户、工三部亦给出批准该项工程的建议。他们认为,各省加广学额、中额后,每有以乡试人多为由添建号舍的请求,均已议准在案,况且京师贡院早有同治九年增建成案,并无驳回的理由。可是,就在三部议覆的前一天,工科给事中邓承修上书条陈科场积弊,重申学政录遗、国子监录送贡监冒滥是导致乡试人数激增的主因,同时郑重要求皇帝驳回京师贡院的添建案。最终,光绪帝采纳邓氏进言,收回添建京师贡院号舍的决定,同时告诫国子监、顺天学政严行考核,不得稍涉宽滥。

显然,这纸上谕并不能解决顺天乡试录科的实际问题。仅一科之后,添建京师贡院号舍之议再起,唯此次出奏的并非礼部或顺天府,而是时任太常寺少卿的徐致祥。与以往不同,徐氏将添建理由聚焦于直隶生员的考试权益问题。他指出,由于国子监录科较顺天学政宽松太多——以当年为例,国子监考试不录者仅百余人,顺天学政录遗摒弃者则达2000余人,导致直隶生员的考位被各省贡监侵占。同时,他还指出,朝廷从未驳回外省贡院添建号舍的奏请,相较之下,直隶生员的考试机会有减无增,更觉不公。徐致祥:《顺天府增建贡院号舍请旨饬下仍照光绪八年十二月成议会同筹办折》(光绪十一年),一档馆,军机处档案,03/7188/150。 鉴于此,徐氏请仍按光绪八年十二月成议,筹办京师贡院添建事宜。不久,京师贡院的号舍得以“加恩酌予添建”,这也是庚子事变京师贡院被毁前的最后一次添建。《光绪朝上谕档》第11册,第257页。 当然,徐致祥此奏即便在获准后亦难逃言官的批评谢祖源:《贡院号舍未便增添折》(光绪十一年十一月初二日),一档馆,军机处档案,03/7188/117。 ,不过此次添建号舍的决定未再出现反复。总之,尽管京师贡院的号舍添建工程较外省受到更多因素的牵制,但终究无法脱离清末贡院添建号舍活动的一般逻辑,亦无法成为清廷正视和解决乡试规模失控问题的契机。

余论

本文梳理清代各地贡院号舍的数量变化和添建活动的概况,分析与之相关的学额、举额、录科定额、工程资金筹措方式等因素的特点及其演变过程,讨论清代不同时期中央和地方管控乡试规模的态度与能力问题,并力图以此为线索,在西学东渐的横向视角之外,为理解清末乃至整个清代科举制度的兴衰提供一个纵向视角。乾隆时期各地贡院停建号舍,嘉道以来添建号舍活动的复苏和常态化,以及这类活动在清末迎来新高潮的这一连串变化,或可被视为清代科举制度经乾隆时期改革后重振,再逐步走向衰落的一条隐线。

清末时人议论科举之弊,每每批评八股空疏、不切实用。殊不知早在乾隆九年清廷决定削减各省录科定额之际,兵部侍郎舒赫德亦曾有废科举之议,其论调正与清末的情况如出一辙。然而,当时礼部的议驳则指出:“时文、经义、表、判、策论,皆空言剿袭、无适于用,此正不责实之过耳!”《高宗实录》第222卷,《清实录》第11册,第869页。

“崇尚实学”可谓乾隆科举制度改革的重要指导思想。除了乾隆帝对废科举的态度,亦可从《学政全书》的编修中略见一斑。目前传世的乾嘉两朝《学政全书》中,“崇尚实学”均系第5卷,显示“崇尚实学”这一指示士子应“如何读书”的原则性论述一直被置于相当重要的地位。 需要说明的是,科举制度语境中的“实学”,除了在范畴上有从专指经学、经史到排斥经学、容纳西学的变化外王尔敏:《晚清实学所表现的学术转型之过渡》,台北《中央研究院近代史研究所集刊》第52期,2006年6月;曹南屏:《学问与世变:晚清中国实学观的衍变与知识取向的转折》,《河南大学学报》2015年第4期;张海荣:《思变与应变:甲午战后清政府的实政改革(1895—1899)》,社会科学文献出版社2020年版,第328—393页。 ,在治学方法的意义上,通常指通过“力行”培养治学根柢的过程,“崇尚实学”就是反对将治学庸俗化为应制、应试之具,就是严防科举制度沦为庸俗化的“考试学”。《学政全书》专设“崇尚实学”一卷,正是为了辨明治学与考试的关系问题。乾隆《学政全书》第5卷,“崇尚实学”,第1—5页;嘉庆《学政全书》第5卷,“崇尚实学”,第1—7页。 本文所述的录科定额之重订以及贡院号舍添建活动之停滞即是这种思想在政策层面的表现。同样,与乡试有关的如乾隆时期严行搜检、设立书局查禁删节经书等亦均是其表现。光绪《会典事例》第340、341卷,“礼部·贡举·申严禁令”、“礼部·贡举·整肃场规一”,《续修四库全书》第803册,第376—382、392—400页。 遗憾的是,后来它们大多也和录科定额一样,在科举制度实践中遭到废置,清末小开本的洋板考试用书充斥考场即是后果之一。

清末,不仅乾隆帝对士子“以观光为游戏”“不复攻苦于寒窗”的担忧再次成为现实,制度条文与实践之间的巨大落差更成为科举难以为继的重要内因。尽管科举与学校并不总是矛盾对立的关系,然而清末科举早已沦为“剽窃”“侥幸”的代名词,此种情况下,只有“成期有定”的学校才是确保“实诣”“实修”的关键。袁世凯、张之洞:《奏请递减科举折》、张百熙、荣庆、张之洞:《奏请递减科举注重学堂片》、袁世凯、赵尔巽、张之洞等:《会奏立停科举推广学校折暨上谕立停科举以广学校》,璩鑫圭、唐良炎编:《中国近代教育史资料汇编·学制演变》,上海教育出版社1991年版,第523—533页。 科举既无裨于“实学”,遂不得不让位于学校,此种虚实更替显然与乾隆时期科举改革同理。并且,既然实学不彰是清末科举体制难以疗治的沉疴痼疾,当然早已注定了清末科举改革之破产——无论各类考试的命题内容如何调整变化,都只能是治标不治本的表面文章。

(文章来源:《近代史研究》2021年第6期)