【内容提要】

晚清以降,华洋商事纠纷多以租界会审公廨调解为主,但诉讼与交涉相互交织。大东惠通银行追加股本案,因涉及中、美、法等多国股东,由此引发国际诉讼。大东惠通银行先后状告法、美等国股东,实际是为状告数量众多的华商股东做准备。法、美两国领事法庭先后判决惠通败诉,判决依据及结果成为中国法庭审判时的重要援引。惠通状告华商股东遇挫后,英国政府先是通过交涉的方式加以干预,随后在与中国进行修订商约谈判时,就惠通案能否再审以及华洋合股中附股的合法性、附股纠纷的法律适用等问题进行了多番争论,双方最终达成一致。1904年清政府制定《公司律》,明确了合股公司的法律地位,而商部也对华洋合股的条文作了专门的解释,从而使华洋合股有了法律保障。

【关键词】

大东惠通银行 华洋合股 国际诉讼 盛宣怀

中外之间的经贸往来,晚清以前有严格的规定和限制。清中前期,广州为对外贸易的唯一口岸,广州的贸易“受我国政府之支配”。乾隆年间,在广州设置“十三行”,严禁十三行之外的贸易。第一次鸦片战争后,英国逼迫中国开放更多的通商口岸,并要求在通商口岸自由贸易。中英《南京条约》规定“凡有英商等赴各该口贸易者,勿论与何商交易,均听其便”,由此打破了行商对中外贸易的垄断,为商业的进一步发展创造了条件。19世纪以来,在欧洲兴起的商业组织形式——股份制逐渐成熟,在上海、广州等通商口岸出现大量附股或合股的现象。不过,附股或合股缺乏专门的法律条文约束,导致合股双方纠纷频繁,进而引发中外之间的诉讼与交涉。

关于近代附股或合股研究,有学者考察了外国银行的华商附股及其影响,认为自惠通银行起,华商方面的资本在外国银行中构成“一个很有价值的整体”。有学者对晚清商事交涉的主要形态、解决方式以及中国近代商事法律的兴起进行了深入讨论,不过侧重法律层面的分析,并未专门探讨华洋合股这一经济制度的形成过程以及英、日等国在修订商约中的具体诉求。此外,还对上海会审公廨中有关中美商民的诉讼及交涉进行分类,认为会审公廨处理华洋诉讼案件具有“名诉讼实交涉”的本质。但在惠通案中,诉讼和交涉相互缠绕,很难认定其本质即为交涉。具体到惠通案的研究,另有学者细致梳理了该案的诉讼和判决过程,呈现了案件的诉讼经过,但未讨论华洋合股的合法化过程以及惠通案如何推动清廷制定商律等问题。

本文拟在既有研究的基础上,首先探讨附股现象的出现以及大东惠通银行的破产原因,分析惠通破产追加股本案引发的诉讼与中外交涉,继而考察中英修订商约过程中对于华洋合股形式的规定以及中国出台相关法律等问题,力图完整呈现华洋合股这一经贸形式在中国的合法化过程,最后讨论华洋商事纠纷如何促使近代中国商法体系的确立与转型,以求教于方家。

一、 附股现象与惠通银行的破产

晚清以降,英、美等国在华设立银行,以争夺在中国金融市场上的利益。继英国丽如银行后,十余家外资银行在中国先后设立。1876年《烟台条约》签订后,中国内地市场被迫进一步开放。随着国际贸易的大幅增长,外国在华银行的金融活动及范围也随之扩张。外资银行的竞争更趋激烈,汇丰银行发展迅速,麦加利银行也不断加强在中国所设分行的影响。在此背景下,越来越多的外资银行涌现,如此后颇具影响的大东惠通银行(The Bank of China, Japan & the Straits)和中华汇理银行,两行均力图扩大在中国的业务,以与汇丰、麦加利等银行竞争。

外国在华银行和企业的发展过程中,华商附股的情形较为普遍。汇丰银行声称,“整个商业界以及许多中国商人现在都与本行存在利益关系”,尤其是广东等地绅商多入股汇丰,以为“世守之业”。汇丰银行和旗昌、怡和等洋行通过发行股票的方式募集资金,在上海形成了中国最早的股票市场。比如旗昌洋行购买轮船的资金,很大一部分来自华商的投资。旗昌的股本额扩大到100万两时,华商附股的股本甚至占到一半以上。为了进一步吸引华资,旗昌把盈利较丰的轮船股票售与华商,并且许诺华商附股后可按成本价使用该洋行的栈房、码头等设施,进一步激发了华商附股的积极性。1868年旗昌扩大资本时,华商认购了数量众多的股份。而历年附股旗昌洋行的华商名录中,既有上海、江浙等地的富商,也有隆昌、胡记、昌发、顾丰盛、陈舆昌、王永益、阿启、阿友、阿润等商号。华商资本在旗昌上百万两的股本中,占到总股本的60%—70%。一些洋行在发展壮大的过程中,也吸收了大量华资。1873年,怡和洋行购入北清船队,将其改组扩充为华海轮船公司。该轮船公司开办时,额定股本50万两,实收32.5万两,华商认购的股份占20.3%。虽然与旗昌相比,华商在华海轮船公司的股份占比不高,但也反映了华商附股的趋势日益明显。由于外国在华企业受制于资本缺乏,因而能否吸引华商附股,成为影响企业持续发展的关键因素。

19世纪80年代,越来越多的企业发行股票,外商附股现象也开始出现。上海电气灯公司于1882年初发行股票,“一时出银附股者,合中西人皆踊跃而起,惟恐有限公司早为捷足先登者占尽。因而买股不得之人,遂不惜重价以转购之,而股票于是大涨”。据统计,19世纪存在华商附股的外资企业共62家,涉及航运、保险、银行、货栈、房地产、铁路等多个行业,实收资本达4037.8万两。附股或合股对于扩大企业资本和行业规模起到十分重要的作用,不过附股过程中合股双方的纠纷屡有发生,关键在于当时中国法律对股东的权责界定缺乏约束。

1889年12月,大东惠通公司(The Trust and Loan Company of China, Japan & the Straits)在伦敦成立,以中国、日本以及英国的海峡殖民地为经营范围,主要业务为信托投资。大东惠通公司的发起书声称要在中国现有银行和保险公司活动范围之外,再为英国资本开辟一个新的盈利场所。大东惠通公司除了在英国本土募集股本,还在上海募集大量华股。《北华捷报》发表评论为其造势,宣称大东惠通公司的募股早已为上海的商民翘首以盼。该公司招股采取先付部分股本的方式,即每股票额10英镑,首次仅收1镑5先令。因此,额定的资本为200万镑,实际募集的股本仅12.5万镑。虽然实收股本不到额定股本的两成,但惠通在初创的一年半里,分配了较为可观的股息,这也引起华商购买惠通股票的热情。惠通也善于宣传,其在《申报》发布的广告称将在世界各地设立分行,经营抵押和银行业务,“所设分行在香港、孟买、格拉、吉打、新加坡、槟榔屿、长崎、神户、横滨、厦门、福州、天津等处,凡各种房产货物均可向本银行作押款,并各种银钱来往”。

然而好景不长,1891年国际银价的急剧变动,造成惠通股票价格、盈利额和分派利息全面下跌。该年惠通共有17000多镑的盈利,仅分配8%的利息。且该公司资金是从伦敦以3分利借入,在中国以7分或8分息贷出。这一利差看似颇高,但在伦敦借入的是黄金,在中国贷出的是白银,利息差额中须有部分资金作为银价继续下跌的准备金。此时,股东们对该行披露的经营状况产生怀疑,并公开质问惠通银行能否支付中期利息。对于股东的质疑,惠通方面并无回应。

1892年2月29日,惠通银行在第二次股东大会上,批准新发行10万股普通股,由此普通股股数增加到199875股,每股仍先招收1镑5先令。不过此时的招股计划明显受挫,股东并无续购的热情。而惠通的股票价格仍在下跌,截至1892年3月,该行股票损失达235.4万元(约合28.248万镑),产生的损失在远东企业中居第二位。同时,该行声称为扩大业务,拟于1893年初计划在上海加收1镑的股本,但股东眼见该行效益不佳,并未积极追缴。

1893年9月,惠通发布公告,声称要在中国、印度等地振兴贸易,计划分四次扩充股本,要求股东及时缴纳剩余股本,甚至表示一次付清每年可以付给五厘利息,并自9月27日起,连续在《申报》上刊登启事,向股东施加压力:“本银行议定于西历十一月一号起,在中国、东洋、印度三处汇银交易一事,董事已定章程,每股添本二十先令。”此外,惠通意欲通过吸收存款的方式缓解资金压力,“存本行之银,每日结账者,付息二厘”。不过,从《北华捷报》披露的该行年报来看,其负债和亏损在急剧增加。

1894年3月,惠通银行进行了一次改组,缩小银行的规模,将额定资本200万镑减至180万镑,声称将业务重心转移到汇兑上,同时要求此前已付1镑5先令的股东,仍须付8镑15先令用于还债。不过普通股股东集体抵制这一要求,拒绝补交剩余股本。

1894年12月,惠通银行宣告倒闭,英国商部派员清理账目,并继续向各国股东索取剩余股本,但法、美、中等国股东均拒绝缴纳。一场耗时近十年的商业诉讼案件由此拉开帷幕。

二、 诉讼过程中的法律效力及附股合法性问题

惠通案并非单纯的商业纠纷。在中英两国政府干预下,围绕此案的诉讼与交涉历时近十年,惠通银行与中、美、法等国股东就合股公司的章程效力、附股的合法性以及审理商业诉讼案件以哪国法律为主这几个核心问题进行了多番争论,大致分为以下六个阶段:

第一阶段,上海道台与英国驻沪领事交涉,要求惠通不再追缴股本。1893年9月,惠通要求华商股东每股加股银1镑,否则既有股份作废。众华商无力加股,遂要求上海道台聂缉椝阻止惠通银行加收股本。聂缉椝为此照会英国驻上海总领事韩能(N.J.Hannen),希望英国满足华商股东不再加股和保留股份的要求。韩能称其在清查惠通银行账目后发现,1892年该行扣除各项费用外,尚存银251090镑。同时,惠通否认股价跌落是由于本银短绌,而是因为惠通在中国另做兑换生意。华商股东事前知情,有签字为据。10月13日,聂缉椝照会韩能称,按照英国律例,股份不能值价,应行收账停止分派,或停止加股,力图挽回票价,保固股本。

对于韩能与惠通的说法,华商股东一一展开辩驳,否认其在股份单上签字,而称该单仅为转售股票时挂号之用,并非议准加股的证据。根据惠通第86条章程规定,议事时股东不能亲自出席,可派人参加,但该行要求追加股本,并未通知华商。聂缉椝将华商的辩驳和要求上呈两江总督刘坤一,刘认为惠通银行系集股运营,是否愿意加股,应听从各股东的意见,不能强行摊派。

第二阶段,惠通依据该公司章程,先后状告美国、法国股东,要求追加股本。惠通首先向法国驻上海总领事吕班(G. Dubail)控告法商肋秘先(M. Lépissier),要求其追加股本。肋秘先两次购入惠通股票30股,但其听闻惠通经营不善,便委托汇丰银行将其股票全部抛售,不过在抛售股票后,并未办理过户手续。惠通以此为由,要求肋秘先加付股银15镑。肋秘先认为根据法国商律,股份公司首次招股,须收取股金的1/4以上,而惠通初次所招不及此数。该行续招股本以前,本金亏损殆尽,普通股不值一钱,发起人股却翻了几倍,严重损害股东利益。肋秘先要求彻查惠通账目,同时赔偿股东损失以及停止索要剩余股本。

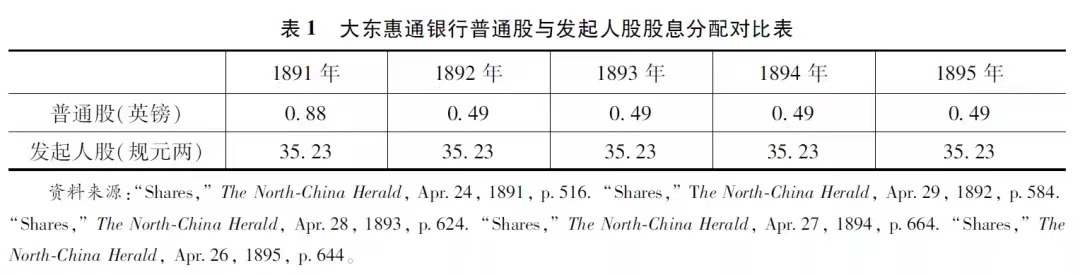

惠通在招股之初即引入西方的发起人股制度。发起人股是指企业发起人或赞助人附有优待条款的股份,在收益方面享有特别优厚的权利,因此发起人股与普通股股息分派存在差异。

表1中发起人股、普通股股息单位有所差异,大致1镑兑换6规元两。1892—1895年,发起人股的收益率是普通股的12倍,且普通股本身实缴股本近于发起人股实缴股本的1.25倍,因此二者的绝对收益率差距更大。这也成为肋秘先以及其他普通股股东拒绝缴纳剩余股本的主要原因。

吕班审理双方的控词后,判决肋秘先可不缴纳剩余股金,理由在于,惠通银行初次招收股本仅为1镑5先令,达不到法国商律所要求的比例;惠通1893年账略作假,该行所注三款皆系银元,与卢比汇兑,该账略规定1银元兑换3先令,实际仅能兑换2先令3便士。所定1卢比兑换1先令10便士,实际仅能兑换1先令3便士。惠通生意亏本数已达366000镑,而该行股本仅为278371镑,亏折远超股金。惠通对此判决不服,随后上告至越南西贡法院。越南法院根据法国商律,判决该行不得再向法商股东追索剩余股本。

惠通银行状告法籍股东未果,又于1894年7月向美国驻沪总领事佑尼干(Thomes R.Jernigan)控告美国人许士卑里(Edward Hjobusbery),要求追加股本。许士卑里拒绝缴纳,其依据有二:其一,惠通注册时为押借公司,不到一年时间改做银行及汇兑生意,并未知会股东;其二,惠通作为股份公司,并未披露公司真实账目和实际运行情况。美国领事在庭审时援引1862年英国下议院制定的贸易公司章程,认为新创公司首要之事便是发布招股节略,公布公司经营业务、招股数量、股价数额以及股本数量,但惠通招股节略并未提到参与中、日以及南洋各银行保险公司的生意,该公司所领执照不具备开展银行业务的资格。美国领事最终判决惠通对许士卑里的诉讼不成立。

从惠通状告法、美两国股东的过程来看,惠通所持依据仍是该行的招股章程,因其中规定公司具有向股东追索股本的权利。但法国领事依据本国商律,认为惠通初次招股数额不足即违背商律,而账略造假及经营亏损所造成的后果,不应由股东承担。美国领事判决的依据则是英国颁布的贸易公司章程,声称惠通改变业务,同时未披露真实账目。可见,法、美两国领事的判决依据在于本国或英国颁布的商律和贸易章程,而不是惠通的章程,这也是双方的分歧所在。

第三阶段,惠通向英租界会审公廨控告华商何瑞棠、韦步记,要求华商追加股本。1895年3月,英领事强硬要求租界会审委员勒令加股。1896年2月,韩能致函上海道台刘麒祥,声称华商韦步记持有惠通股票1000张,华商何瑞棠持有该行股票150张,均欠股本若干,要求刘订期会审。刘麒祥认为中外通商需根据条约办理,而条约只准中英互相交易,不准合股开行。刘所提约章是指《烟台条约》,该条约规定:“至中国各口审断交涉案件,两国法律既有不同,只能视被告者为何国之人,即赴何国官员处控告。原告为何国之人,其本国官员只可赴承审官员处观审。倘观审人员以为办理未妥,可以逐细辩论,庶保各无向隅,各按本国法律审断。”按照此规定,涉及华人的案件,原则上应按中国法律审断,但中国缺乏相关法律或与因中外商律存在差异,因此中方多援引外国法律作为审判依据。

此外,刘麒祥声称条约不允华洋合股,这意味着惠通向华商募股的行为本身即不合法。惠通方面认为,华商附股的形式早已存在,因此并不认同华洋合股“不合法”的结论;同时要求张之洞尽快传讯何瑞棠,惠通声称按照该行规定,何瑞棠应按四次续付股本,前后四期共英金150镑,以及一分的利息。张并未回应。1896年12月,惠通银行正式在会审公廨控告何瑞棠、韦步记,要求他们缴纳剩余股本。12月21日,会审公廨屠作伦将被告的复禀转呈英国副领事萨允格(James Scott),此复禀并未否定被告所买股份及股数,但不肯照付股款,公廨判定被告胜诉,惠通不服,声称上控。1897年2月,英国驻沪总领事韩能称其曾将清理账目的禀照送至公廨,要求公廨订期讯断,但公廨委员声称无权审断,故韩能要求与上海道协同会审。刘麒祥回应称,英领事此前呈送账单显示惠通股本并未短绌,加股原为扩大生意、振兴利益。现在又改称该行亏损,前后说法互相矛盾。刘还援引美领事判决股东可拒绝加股的判词,拒不同意让华商追加股本。

不同于法国领事以本国商律及惠通账目造假、美国领事以惠通章程与英国贸易公司章程不符为依据,中国方面拒绝缴纳剩余股本的理由是附股行为本身不符合条约规定和中国法律。上海道台刘麒祥声称,外商在华贸易应按条约办理,而各国条约,“只准互雇庶民以及互相交易,本无准其合股开行之条”。英方并不认可刘麒祥的解释,英公使窦讷乐(Claude M. MacDonald)照会称“泰西向章,股票者不出全价,余俟出票董事随取随交。今此案购票之华人已立字据,声明凡股份未清之款,陆续由银行经理人照收。嗣因该行闭歇,向买股之人追取未清之款,华人不肯应付”,因此要求上海道向华商股东追索未清股本。新任上海道台蔡钧反驳称,华洋合股贸易,条约内并无代追偿剩余股本的明文。蔡钧沿用刘麒祥的说法,称“华洋合股开设银行,本在应禁之列”,以此回应英方。英国公使辩称:“华洋商人合股开行一节,本系常有之事。”

附股是否合法,成为中英交涉的第一个重要问题。上海道台刘麒祥认为,条约并不认可“合股开行”。另一方面,中国各地设立的公司禁止外商入股,因外商入股即视为合伙。既然不准外商入股华资企业,当然也不允许华商入股外资企业。在中国官员看来,条约既无明文规定附股或合股的相关内容,即属不合法。

第四阶段,英国公使窦讷乐照会总理衙门,要求中国重新审理惠通案。在新任上海道台蔡钧启动调查之前,李鸿章幕僚马建忠提出处理惠通案需遵循两点原则:(一)应照两国条约办理;(二)依照中国法律判结。11月8日,蔡钧向刘坤一禀称,惠通银行请追华人股本,前任江海关道刘麒祥已严词拒绝。且美、法总领事以违背该行原定章程,判决英、法商人不准加股,华商应事同一律。同时附上美、法两国领事的判决文件作为参考。英国方面并不认可蔡钧的说法,向总理衙门提出交涉。总理衙门要求蔡钧查明华商签订字据是否违背惠通章程,并强调华商作为被告,应由华人法官当堂讯断,英国领事官只能在旁观审。但英国总领事哲美森(James William Jamieson)对此并不满意,再次要求蔡钧尽快审理惠通一案。

为了准备周全,审理之前,蔡钧致函美国驻沪总领事古讷(John Goodnow)、法国驻沪领事白藻泰(Georges G. S. de Bezaure),希望从二人手中得到堂审和判决的记录,以作为审理时之奥援。同时,蔡钧又向英美租界会审公廨处索要有关惠通案的档案全宗,并要求何瑞棠等人做好应诉准备,叮嘱其“早延律师,以备无患”。

第五阶段,惠通控告华商股东案进行公开审理、判决。1898年8月惠通案正式开庭审理,惠通银行聘请哈华托(Platt, Maceod & Wilson)、道达(C.Dowdall)为律师,被告华商韦步记、何瑞棠聘请佑尼干为律师。原告律师控告称,被告购买惠通银行股份时,已同意遵守该行章程,即应偿付所欠股本。原告同时称,中外条约中并无禁止华商购买外国股份之条款,韦步记、何瑞棠与惠通所签合同足以为凭。此后,双方进行了二堂、三堂争辩。被告辩护律师佑尼干援引《烟台条约》的内容,请求法庭以中国法律审理。而《申报》也适时施加舆论影响:“中英约章第十六条,两国定例各按各例判断,如英人控告华人在华署询问者,须照华例定谳。和约所载各条皆极郑重,在国则有和约,在商则有合同。如合同内有违背和约之处,万难作准。”但原告律师哈华托认为华商股东在与惠通签订合同之时,合同载明将来如有争论,须按英国法律办理。英国公堂审理此类案件的结果,均要求被告照章付款。被告律师佑尼干辩称,惠通状告股东追索股本的案件,在美、法等国亦有审理,各国均判被告胜诉。道达则回应称惠通状告美商一案,与本案不同。本案原告、被告乃是合伙生意,既已亏折,持股人应偿还债务。对于中方所称条约不允合股的说法,被告律师质疑“条约并无禁止中西商民互买股份之款”,并举出华洋合股的事实以及中国官员购买惠通股份的案例加以反驳。

第四、五阶段的争论焦点在于审理、判决惠通案究竟该以英国法律还是中国法律为依据,这是中英交涉的第二个重要问题。在第一次庭审中,原告律师声称转股单上载明“允按原立章程”及“应付随时所索未清股款之责”的内容,且合同上写明惠通银行与持有股份人一切交涉之事,俱照英国通例而行。英国要求按英律审理,实际是要在中国行使领事裁判权。第二次庭审时,原告要求被告遵守公司合同,佑尼干辩称:合同应否遵守,须先辩明其是否与两国条约相抵触。《烟台条约》并未承认合股的合法性,成为中方辩驳的主要依据。第三堂辩论时,原告律师认为订立合同时已议定按公司所在国法律办理,惠通为英国公司,当以英律判决。被告律师认为,公司合同效力与该国法律不能凌驾于条约之上。

经过长达几轮的辩论、堂审,1898年7月13日上海道台蔡钧对惠通案进行了正式判决。判决书称,根据英国公司章程,合股公司成立之时,即应首先制定公司章程,明确写明经营何种生意。其次发行招股节略,合股者根据该公司的招股节略和章程入股。而惠通的章程和招股节略均载明该公司仅经营抵押业务,并不包括银行生意,经营银行业务即改变了该公司的性质。此外,蔡钧援引美、法两国领事的判决意见,裁定惠通公司改作银行是公司的错误,股东无须承担责任。英国方面对此判决十分不满,声称将照会中国政府。

第六阶段,英国公使与总理衙门进行外交交涉。案件判决后,英国公使窦讷乐向总理衙门提出交涉,认为蔡钧审理惠通案应以英国法律为依据,双方所立合同写明按英例办理,所有股份必须全数交清。其后,窦讷乐又亲自前往总理衙门,与总署官员当面交涉。窦讷乐称中英条约中规定华人欠有英人债务,中国官员需代为追偿。总理衙门回应称地方官代为追偿是指华人在与英商货物交易或拖欠钱债潜逃的特殊情形,而惠通银行募集华股,为两厢情愿,私订合同,并非欠债,且中英条约并不允许华商附股外资企业。但英国方面一再施压,总理衙门只能派员复查。负责复查此案的江苏候补道沈敦和认为,“英商惠通银行自招华股,私立合同,行已闭歇,仍追股款。经蔡道会讯数堂,判断公正”。沈敦和的态度当然难让英方满意,于是英国总领事霍必澜(Pelham Laird Warren)要求该年6月20日与中方会讯。后由于沈敦和调离,此事由上海道台余联沅负责。

1899年10月3日,刘坤一饬令余联沅会同英领事订期会审,“任原、被告律师尽情辩论,就其当堂辩论之曲直持平判断,不涉含糊,始足以成信谳”。10月17日,刘坤一再次致函余联沅,指出惠通“此案若稍迁就,则中国绅商应缴股款,约共数百余万”,因此刘要求余联沅悉心筹划,并推荐熟悉西方律例的余贞祥加以协助。余联沅回复称其已与律师相商,酌定至善办法,再与霍领事会讯。其后,霍必澜多次照会余联沅,要求重审惠通一案。余联沅托称必须逐一查明案件细节,再与英领事会讯。但是中英双方均坚持己见,未能达成一致,谈判随着庚子事变的爆发而搁浅。

从惠通案的诉讼及审理过程可以看出,由于华洋合股的形式并无条约或法律约束,双方在出现争论和交涉时,往往各持有利于己方的依据。鉴于此,在其后修订商约的过程中,英国企图通过条约的形式确立华洋合股的合法地位,进而为本国资本进入更广阔的中国市场做准备。

三、 中英修订商约中围绕华洋合股的谈判

1901年12月,根据《辛丑条约》,中、英开始修订商约的谈判。清廷任命吕海寰、盛宣怀为修订商约大臣,两江总督刘坤一、湖广总督张之洞为督办商务大臣。在中英进行修订商约的谈判过程中,惠通案中的华洋合股问题成为中英商约谈判的重要内容。在讨论华洋合股一款正式条文时,双方围绕惠通案能否再审以及合股公司的章程、股东的权责以及引发交涉以哪国法律为准绳等内容进行了谈判。

(一)关于惠通案能否重审。1902年1月13日,中英第二次会谈,盛宣怀与英使马凯(James Lyle Mackay)就华洋合股的问题进行了讨论,盛提出华洋合股条款须在此次商约议定一年或几个月后,由中国官员出面告知,方能照约办理,同时强调已经在公堂呈控的案件以及倒闭的公司不能涉及在内,马凯表示同意。盛的用意十分明显,为防止马凯再提惠通案,他主动提出不能为呈控完结的案件和倒闭的公司翻案。马凯当时并无心理准备,因而同意了盛的要求。不过到第三次会谈时,马凯称其已就华洋合股问题请示英国外交部,英方同意盛宣怀所请,即在中国法庭已经审理完结的案件,不能重新呈控。但英国方面认为惠通案与修订商约无关,希望继续保留交涉此案的权利。这显然违背了中英第一次会谈达成的协议,盛宣怀当即表示拒绝,声明从前案件均不关涉。盛反问马凯,惠通一案有美、法商人牵涉在内,不知英国政府是否也向美、法两国交涉?马凯并未正面回应,只称英国希望保留交涉的权利。盛宣怀回复马凯称,议定商约的目的在于取益防损,因此订立的条款只能约束条款订后之事。两江总督刘坤一认为英使要求蛮横无理,不能答允。刘特意提醒张之洞及吕、盛二人,指出华商附股,上海道台已陈其弊,前有惠通公司华洋私自合股,洋董擅做其他生意导致亏折,使华商蒙受巨大损失,因此在议定条款时,要防止落入英人圈套。

到第四次会谈时,盛再次强调惠通一案“系属前事,不能再行翻案”。对于英国要求保留交涉之权,中方亦不同意。盛称其与马凯仅办商约,不办交涉,惠通一案应交由驻英公使与中国外务部处理。马凯则称,中国将以前已控公堂之案注销不问,但英国政府要求另致一函,保留惠通案交涉之权,盛对此未置可否。至第五次会谈,马凯再次询问华洋合股如何处理,盛称英国政府的信函已交刘坤一,并声明该信非英使马凯之意,乃英政府要求。盛仍称不能再提从前之案,英国要求保留交涉的权利,与新约并无关联。其后,盛宣怀又向刘坤一、张之洞咨询如何与英使斡旋:“十三条末,我欲加‘从前旧案,经中国衙门曾已判结注销者,与上列各节无相关涉’数语,即系暗指惠通等案。英使云‘贵大臣拟加数语,我虽应允,现接政府电令另送一函,内称前备之末段定议中英股东应如何附股办理各事,英国政府仍可有权,但不指定此约章办理,向中国政府照交涉例商办惠通一案,或别案与惠通之案相仿者’等语。告以‘此函岂非将所加数语注销乎’?彼云声明不指定此约章办理,并不注销。”刘坤一认为“十三条显为惠通而设,约章只能管理订后之事,英国无非是想恃强逼我照约办理。今被识破注明,故其有此复函”,若答允英使条件,则认同惠通追加股本的要求,华商将遭受巨大损失,因而要设法将函商注销约后拟加之语,改为“以前之事不能援照此条办理,免致再借未结为言,别滋异议”。第六次会谈时,马凯再次提出英国要求保留交涉的权利,盛宣怀援引美国领事判决股东无须向惠通追交股本作为反驳。

(二)关于确立华洋合股的法律地位及合股公司章程的适用性。中英商约谈判第二次会议时,马凯要求中国允许华商附股外资公司,“均应视为合例”,而附股的股东,应遵守附股公司的章程。英国政府也允许英商附股中国公司,与华商股东“有利共享、有害共承”。盛宣怀同意此条款,并要求英商附股中国公司亦照此办理。马凯称已在单内声明,可以照办。换言之,无论是华商附股,或是洋商附股,均应遵照合股公司的章程以及合股公司所在国的法律。

经过双方多次谈判,吕、盛将英国方面拟定的内容,上呈外务部及刘坤一、张之洞:“中国今允认定,不论从前、现在、将来,凡中国人民出资附入外国人所办之公司等举者,应均视为合例。中国更允凡中国人民或已附股,或此后附股英之股票公司者,既已为股友,即应为已允依从公司所订明各章程,遵守英公堂所解说办法。”英国政府也认同英国人民附股中国公司,与中国人民附股英国公司一样,遵循“有益共享、有害共承”的原则。从内容来看,中国认同华洋合股的合法地位以及合股双方承担相同的权责。不过刘坤一认为此条款存在漏洞,要求删除“不论从前”四字,防止英国重提惠通案及类似案件。

7月14日,吕、盛致电外务部及刘坤一、张之洞称,中国并不允许华洋合股,但近年民间已常有合股之举,马凯认为应将合股视为合例,并坚持将华洋合股一款写入商约,“以所拟办法,华洋股东视同一律,尚属公允。论理既买该公司股份,自应遵守该公司定章”,有此一款,将来遇交涉案件,彼此皆有依据。如惠通一案,双方已遵照声明,说明此案在中国已经完结,所以称已经完结者无涉,不仅是指惠通,即类似于惠通的案例,均可遵照。但刘坤一对此有不同意见,尤其是合股款末“已经判断完结者无涉”一语,吕、盛称凡有类于惠通之案,亦可援照。刘认为只能指“类似于惠通但已结案者而言,相类而未结者即难援照”。刘坤一考虑与惠通案类似,但尚未结案者,又将引起英国交涉,所以要求吕、盛删去此句。张之洞则强调,华洋合股须将合股章程报明地方官批准,以加强监督管理。张之洞的本意是要获取合股公司的监管权,但遭到英方拒绝。其后吕、盛在与马凯商谈后,将此部分内容改为:“以华洋合股一条,已订明华附洋股,照英公司章程。洋附华股,照华公司章程。至占股多少,乃公司定章自有之权。”

(三)关于华洋合股公司中股东的权利和义务。第六次会谈时,盛宣怀提出合股公司的章程应先译出交给华商阅看,马凯则称买股者出于自愿,应自行计算盈亏,因此英国方面不能要求合股公司翻译章程。此外,马凯要求华商股东履行追交股本的义务,并举例称,如华商购买汇丰或保险公司股份,若公司倒闭,英商照例付价而华人不肯付,为此要求中国地方官“专管追讨”。盛回复称,地方官“不能专管追讨”,但可写明“地方官即令买股票之人遵照所定之单”,马凯表示赞同。第十一次会谈时,马凯询问华洋合股一款能否如其所拟加以确定,吕海寰称可以允从,但须更改部分字句,使其更加符合中文体裁,同时可使华商熟悉洋人合股注册章程。马凯则称华商是否熟悉注册章程,与英国无关。英方关注的是“华人之合股者应尽知其所应为之义,与洋股东无异,否则洋股东吃亏甚巨”,并称华商在汇丰中占股不少,若不尽知其例,则英商之受累不堪设想。吕海寰回应称汇丰创立已久,华商熟知其章程,故购买其股份与其他公司有所分别。中方坚持要求股东享有充分知悉公司章程的权利,最终也得到了英方的同意。

(四)关于华洋合股的交涉应遵循哪国的法律。第六次会谈中,吕、盛在与马凯议定相关内容时,张之洞提醒吕、盛,要写明“华洋合股公司须遵守中国法律,应由中国改订商律,合股办法应包含其中”;同时提出扶助华商自办公司,否则华商“苟图附洋速效,不肯合力纠股,必致中国遍地皆洋公司,断无一华公司矣”。张之洞认为中国订立商律,应将合股办法包含在内,而不必在条约中专门订立一款,这实际上是要收回英国的治外法权,而由中国的法律加以规范。刘坤一赞同张之洞的意见,同时认为“华洋合股,不独华洋商人完纳税厘不同。更虑此条照允内地合伙,英谋即不允而允,夺我华民生计”。刘、张均担心华洋合股会对华商自主创建公司造成打击。英国方面拒绝了张之洞、刘坤一的这一要求。8月21日,张之洞提醒吕、盛,“华洋合股一款,英约原议本有‘有利同享、有害同承’字样,尚为明晰公允,画押前忽被马使改为‘本分当守’字样,甚觉含糊,明系英商有意取巧”,“中外律法各异,权力不侔,所谓本分甚属活动,设有受亏之事控诉公堂,则‘各守本分’四字,华洋两造立见参差”。张不仅要求保障华商股东的权利,同时要求在华设立的合股公司遵循中国法律。

经过13次会议的漫长谈判,1902年9月5日中、英签订《续议通商行船条约》,就华洋合股的内容达成一致:“中国现将华民或已购买,或将来购买他国公司股票均须认为合例。凡同一公司愿入股购票者,各有本分当守,自宜彼此一律。”对于要求购买合股公司股份,即应遵照该公司章程,“中国又允遇有华民购买公司股份者,应将该人民购买股份之举,即作为已允遵守该公司订定章程,并愿按英国公堂解释该章程办法之据”。如出现合股纠纷,则“中国公堂应即饬令买股份之华民遵守该章程,当与英国公堂饬令买股份之英民相等无异,不得另有苛求。英国允英民如购中国公司股票,其当守本分与华民之有股份者相同”。根据条约规定,投资范围只限于合股公司,而合股公司的章程又依据该公司所属国法律进行解释。

在中英商约谈判结束后,日本与中国的商约谈判也达成一致,在第四款合股部分,比照英约规定:“中国人民与日本臣民为办正经事业,合股经营或合办公司,应照其合同章程损益公任,并须照其自认合同章程办理,并愿按日本公堂解释该合同章程之办法。倘不照办,致被控告,中国公堂即饬令中国人民,将其分内当为之事,照合同章程办理。日本臣民与中国人民合股经营或合办公司,亦应照其合同章程损益公任。倘有不守合同章程分内当为之事,日本公堂亦须饬令一律办理。”

从中国与英、日两国达成的协议来看,双方协定的内容多是惠通案几个重要问题的延伸。首先,两国均要求中国承认华洋合股的合法地位,视合股为“合例”;其次,合股双方应遵守合股公司的律例及章程,合股公司则保障合股双方权责一致;最后,合股双方产生纠纷,以合股公司所属国的法律为审理依据。可见,华洋合股这一经贸形式经由条约议定,得到了中国方面的许可,合股的合法性得到实际承认。但条约对于华洋合股中出现的纠纷如何处置,以及如何监管华洋合股的经营等方面,并未明确规定。

四、 商律的制定及华洋合股的合法化

经过惠通案的洗礼,中国官员、商人乃至普通民众均认识到商业法律的重要性。就惠通银行的附股者而言,华商持有8万余股,涉及各行各业的人数极广,影响十分广泛。当华商了解到英国律例有不依照章程应将股本退回的先例后,遂要求地方官员出面交涉,希望惠通银行退回股本,这说明华商已经意识到运用法律来维护自身的利益。而参与此次交涉的刘坤一、张之洞也强调华商要追还股本,需通过法律途径解决。在惠通案结束后,刘坤一认为应“立商学以究源流,搜商律以资比例”。

惠通案以及类似的华洋商事诉讼案件不断上演,缺乏法律保护的华商深受其害。媒体呼吁尽快建立中西交涉的通行办法,“自中外通商之局开,交涉之端日增月盛,小而商人欠款,大而人命重情,一经控诸公庭,皆由华官会同西官讯断”,但“国势益弱,办理交涉之案益难,华官之畏葸无能者,非特不能为民伸冤,或竟抑勒华民”。上海商务总会也呼吁建立健全的商法体系,保障华商利益,“英国有法律,华商于法得直;中国无法律,而官吏可以任情判断,违背公理”,而“外国商人有法律,中国商人无法律,尤直接受其影响。相形之下,情见势绌,因是以失败者不知凡几。无法之害,视他社会尤烈……我商人积数十年之经历,可谓艰苦备尝矣。通盘计算,幸胜之人少,而败绩之日多。此何以故,此惟无法律之故”。换言之,当时中国的律例与各国法律并不相同,而华商不熟悉西方法律,因此出现纠纷时,中国的法庭往往无案例可援引,以致吃亏。

商界和法律界人士也意识到商法的重要性和紧迫性,纷纷呼吁早日制定相关法律。郑观应认为“中国不重商务,不讲商律,于是市井之徒彼此相欺,巧者亏逃,拙者受累,以故视集股为畏途”,因此无法与外商抗衡,他建议聘请深悉商律之人,参酌东、西洋律法,制定中国的商律,以兴商务而维利权。熟悉法律的伍廷芳指出,华洋商事纠纷与日俱增的原因在于,中国缺乏相应的商业法律,而参与合股的华商又不熟悉外国法律;出现商业纠纷时,外国领事多偏袒本国商人。解决的办法在于制定与外国法律接轨的商律或公司律,以法律来规范华洋商事活动。

在多种合力的推动下,清廷意识到建立商法体系的重要性,于是要求南洋、北洋大臣及驻外公使等妥议具奏。1901年3月,出使俄、奥大臣杨儒奏请制定商律,他认为华商在华洋贸易中屡次受亏的原因是,“彼有商学而我不讲,彼有商会而我不兴,彼且有公司以集资,国家为保护”,要改变此种状况,“亟应订商务之律,设商务之局”。1901年6月,刘坤一、张之洞联名提出“江楚会奏变法三折”,在《遵旨筹议变法谨拟采用西法十一条折》中建议制定“商律”。他们认为,洋行势力雄厚,公司数量众多,而欧、美商律对这些公司加以保护,因而商务兴盛。中国向来轻视商贾,缺乏商律,于是市井之徒图谋私利,彼此欺骗,造成华商畏惧集股,不能与外商抗衡。这就导致华商或附洋行股份,或“假冒洋行”。基于此,他们建议制订商律以使华商“有恃无恐”,如此“贩运之大公司可成,制造之大工厂可设,假冒之洋行可杜”。

其后,刘坤一建议外务部选派人员对各国的法律制度“详加考究”,“不独遇事因应,得有依据,日后编纂商律,尤资考证,此实为目前切要之图”,同时认为应要求驻外公使,“将该国律例、条约,详加编译,分类成书”,以为中国修订商律的参考。作为调解华洋商事纠纷的当事人,刘坤一的意见得到了清廷的重视。1902年初,清廷下诏,“近来地利日兴,商务日广,如矿律、路律、商律等类,皆应妥议专条”,并饬令袁世凯、刘坤一、张之洞等督抚“慎选熟悉中西律例者,保送数员来京,听候简派,开馆编纂”,同时要求载振、袁世凯、伍廷芳等人“先定商律,作为例则”,俟商律编成发布后,再筹划设立商部。4月,清廷又要求沈家本、伍廷芳将现行律例“按照交涉情形,参酌各国法律,悉心考订,妥为拟议,务期中外通行”。

经过几年的精心准备,1904年清政府正式颁布《公司律》,对华洋合股中合股公司的性质以及股东的权责等问题作了明确界定。如第九条规定“合资有限公司,如有亏蚀、倒闭、欠账等情,查无隐匿银两,讹骗诸弊,只可将其合资银两之尽数并该公司产业变售还偿,不得另向资人追补”。换言之,按照《公司律》的规定,合股公司为股份制企业,公司倒闭后,不能再向股东要求追加股本,仅负有限责任。第三十五条规定“附股人无论华商、洋商,一经附搭股份,即应遵守该公司规条章程。”第五十七条规定“中国人设立公司,外国人有附股者,即作为允许遵守中国商律及公司条例。”另外合股公司的经营状况须及时披露,股东享有知情权,《公司律》第四十五条规定:“公司召集股东会议,至少于十五日前通知并登报布告,其知单及告白应载明所议事项。”同时,股东拥有随时查核公司账目的权利,“凡公司有股之人股票用己名者,无论股本多少,遇有事情准其赴公司查核账目”。上述规定,既充分保障了股东的权利,又可避免惠通一案中普通股股东不了解公司运营情形、股息分配不利等弊病。

清政府要求外商投资华人公司也须遵守中国商律及《公司律》,与1902年修订商约后签订的《中英续议通商行船条约》中的规定相比更进一步,合股公司从此有了法律保障。其后,商部又对《公司律》第五十七条做了延伸:一是反对洋商在内地设厂,“中国人设立公司,凡洋商勾串华商妄图内地设厂藉词借款等弊,各该地方官即应详呈报”;二是“外国人有附股者,此无论英约第四款意义相合,即历稽各约款,华商公司无不准洋商附股之专条,则公司律不得不顾计及此而著为此条”;三是规定“华洋合股,洋股不得过于华股之数,同时不能以土地抵押商借洋款”。这些内容从法律上对华洋合股的形式、范围进行了界定。此外,商部特别说明,中国与英、日等国的谈判中规定只能在通商口岸进行合股设厂,与现有的条约并不矛盾,“既经限以口岸,凡准附股亦只能附于华商口岸所设之厂”;“日本新约本援英约而设,日约但准洋商附股,且准合股经营合办公司,所谓合办公司者,即系合设公司及各项贸易而言,与设厂开行实无二致,更非附股可比……日约既援英约而设,其办法权利又与各国无异,而英约业已载明洋商只准口岸设厂,则附股与合办公司只能在口岸”。

《公司律》之所以制定第三十五条及第五十七条,最直接的原因是英国公使因惠通银行附有华商股份,要求附股华商追加股本。正因如此,专门设立此款“以图追偿前亏,嗣允其彼此附股,不能执此追理前案。故约文重在华民附股应遵守公司定章。英民购中国公司股票当守本分,与华民之股份者相同”。换言之,此条款的出台,一是为防止英国再提此案,二是为保证英商附股华资企业也需遵守华资公司章程。在中国颁布《公司律》后,外国公司或华洋合股公司,只要在中国注册,即能充分享受公司法人的权利。这对于扩大华洋合股的行业或是增加外国在华投资,无疑具有重要的促进作用。

结 语

五口通商前后,陆续有外国企业在华经营业务,华商附股的现象也开始出现。当时中国的法律仍沿用清初订立的“诸法合体,民刑不分”的《大清律例》,出现经济纠纷时,虽可通过增订条例暂时解决问题,但对经济组织和商业活动的开展缺乏制度保障。对于晚清兴起的洋务以及新式企业,清政府只是通过约章、奏咨和章程予以约束。新式企业的设立与运营缺乏相应的法律地位和法律保障,一直处于无法可依的状况。华洋合股这一近代以来出现的经贸形式,在中英修订商约以及颁布《公司律》之前,中国的法律并未予以明确规定,也未得到中国法律的认可。法律的缺失导致华商在合股过程中,在股息分配、股份退出等方面的权利屡受侵害。由于中国缺乏相关的商事法律以及与各国审判制度的差异,各国“以我审判与彼不同,时存歧视。商民又不谙外国法制,往往疑为偏袒,积不能平,每因寻常争讼细故,酿成交涉问题”。

随着华洋商事诉讼案件的增加,中国逐渐认识到需借鉴西方的法律制度,建立商法体系,进而改良中国传统的法律制度。参与制定商律的伍廷芳认为,中外之间屡有争论、交涉,从而引发诉讼,但外国商民并不遵守中国法律,而中外会审又容易滋生波折,故中国应“改良律例,慎重法庭”。1908年,清廷颁布《大清刑事民事诉讼法》,此法案首次规范了涉外诉讼的程序。比如关于中外诉讼程序,规定:“外国人控告中国人之刑事民事案件,公堂之承审员须遵中国现行法律并本法办理,不得徇私及偏倚畏累。”而中国人控告外国人,则由被告人该国领事审讯,中国官员在堂陪审。同时,该法案正式将“刑事”和“民事”分开,华洋商事纠纷按照民事诉讼程序审理。

可以说,华洋商事纠纷及其调解在某种意义上又侧面推动了近代中国法律制度的转型与确立。第一,晚清修订商律的实践以西为镜,突破了传统中国民刑不分的法律体系。晚清开展的各类商业立法活动,使得西方民商立法思想和私法观念逐渐被国人接受,并在制度层面促成私法在法律规章中的出现,保障了私人的相关权利。第二,促成了近代中国商标法、保险法等民商立法,加速了破产律、公司律等相关法律制度的建设,以及近代商事立法的全面开展和完整法律体系的构建。第三,传统中国的诉讼与审判模式集司法、行政于一体,行政干涉司法的情况屡有发生,而近代法律制度的建立则在一定程度上确保了司法审判的独立性。概言之,晚清修律活动基本建立了较为完整的近代法律体系,完成了由“诸法合体、民刑不分”到“公私分立、民刑并重”的近代转型,这在中国法律史上和经济发展进程中都具有重要意义。

华洋商事纠纷的调解、中外修订商约谈判以及制定商法,表面上看是商贸利益之争,事实上也是国家利权之争。在审理华洋商事交涉案件时,各国均要求按照本国法律审理,实际是坚持在中国行使领事裁判权和治外法权,这严重侵害中国的司法主权。中国也力图在修约以及建立近代法律体系的过程中维护和收回国家利权。如修约过程中,英、美、日等国均要求中国整顿律例,并承诺放弃治外法权。以英约为例,“中国政府深欲整顿本国律例,以期与各国律例改同一律。英国允愿尽力协助,以成此举。一俟查悉中国律例情形及其审断办法,及一切相关事宜,皆臻妥善,英国即允弃其治外法权”。但这只是一种以退为进的策略,在中国建立起商法等法律体系后,各国并未放弃在中国的治外法权。中国也力图通过修订商约和制定商法收回部分主权。在修订商约过程中,中国竭力阻止各国在开矿、内河航运、内地设厂等领域的扩张,以维护本国经济主权与利益。而在商律制定过程中,对于附股条件、外资比例和进入内地市场的限制,也在一定程度上保障了国家利益。从《公司律》和后续出台的一系列法律法规的相关内容以及补充规定也可看出,中国在抵制英、日、美等国经济侵略、维护国家利权方面所做出的努力,而这种努力也包括对司法主权的追求。

(文章来源:《近代史研究》2022年第2期,注释从略)