【内容提要】

全面抗战爆发后,国民政府将治黄纳入战时运行轨道,专司黄河兴利防患事务的黄河水利委员会在隶属行政院经济部的同时,亦受到第一战区司令部的指挥监督,形成一种双重管隶、三方关联的繁复运作模式。在此治理模式下,泛区治黄工程的运作步履维艰、漏洞百出,呈现责任主体不明,军权、财权、事权相互分离,各方掣肘、推诿的混乱局面,反映出国民政府战时体制在职能设计、价值取向和行政能力等方面存在严重的缺陷。

【关键词】

花园口决堤 黄泛区 治黄工程 黄河水利委员会

全面抗战爆发前,国民政府已基本构建起一套事权相对统一、专业化程度较高的黄河治理体制。隶属于全国经济委员会的黄河水利委员会(以下简称“黄委会”),掌理黄河“一切兴利防患事务”。其于沿河各省分设修防处,职司具体修守事项;沿河各省政府主席、驻军对黄委会办理河务负有协助之责;各省的黄河修防经费统由黄委会监管,各省政府须按时拨交黄委会规定数额备用,不敷之处由中央酌量补助。全面抗战开始后,出于国防需要,国民政府将军事力量注入既有的治黄架构,形成一套结构松散的战时治黄体制。战时治黄体制究竟是如何运行的,其间又面临什么样的困境?本文试图透过花园口决堤后泛区治黄工程的案例,对此做出解答,并进一步管窥国民政府战时体制存在的问题。

关于战时国民政府治黄工程的既有研究,多从“以水代兵”或“以黄制敌”之策统摄相关史实,以揭示“河防即国防”政策的意涵,亦即治黄工程的军事意图及意义;而较少关注工程运行的体制,尤其是军方、行政部门及治黄机构三方的角力,以及军事、民生、财政、技术与环境等因素之间错综复杂的关系。鉴于此,笔者爬梳国民政府行政院、经济部、水利委员会、黄委会等部门的档案,辅以相关报刊资料等,对上述问题申而论之,不当之处,尚祈方家指正。

一、 治黄主体的涣散:兴修防泛新堤背后的各方角力

全面抗战开始后,黄河河防成为国防的重要组成部分。国民政府囿于形势急迫,并未重建一套独立运作的治黄体制,而是因陋就简,让黄委会“除受经济部直辖外,兼受第一战区司令长官指挥监督”。这一办法看似只是权宜之计,实则贯穿全面抗战的始终,成为战时治黄举步维艰的一个主因。战时治黄体制问题在1938年6月花园口决堤后防泛新堤兴修过程中已经初步显现。

追根溯源,防泛新堤工程最初是由军事委员会指令第一战区司令部办理。花园口决堤伊始,第一战区司令部“为防止泛滥西侵”,曾饬平汉铁路沿线部队和民众合筑“水堤”,后军事委员会于6月22日指示“希即改筑泛滥西涯之南北长堤(防泛新堤),加以射击设备”,以利“防水防敌”与“军民交通”。鉴于新堤工程关系重大,第一战区司令部即会同行政院赈济委员会、黄委会、河南省政府、河南省赈务会,组设黄河防泛工赈委员会,并决定采用以工代赈的方式。具体分工为:由第一战区司令部担任军事指导;黄委会提供技术支持;河南省府组织施工,驻军予以协助;赈济委员会与河南省赈务会负责办理赈款事宜。

黄委会随之拟定工程计划书,将军委会新堤修筑的宗旨申述如下:防水层面,可减少泛水向西泛滥面积4000平方公里(以长200公里、宽20公里计);防敌层面,在堤上架设射击设备,可抵御敌人渡河西犯;交通层面,既能防止泛水毁坏平汉铁路,又能开辟堤面交通。但这些未经实地勘查论证,难免招致争议。就工程经费而言,黄委会预算约需238万元。第一战区司令部拟分四次向行政院请拨,前三次每次请款60万元。

然而,行政院并不认可此项工程的民生价值,借此推脱拨款的责任。经济部约集赈济委员会、交通部会商,认定“就交通、水利两方面论,防泛大堤似无修筑必要”,理由是“平汉线一带地势大都西高东低,双洎河、漯河、颍河、潮河等均自西向东流,泛滥黄水并无向西泛滥之势”。至于其是否具有军事价值,议决交由第一战区司令长官程潜“查明决定”。

事实上,此时修堤的必要性之所以难以确定,除了泛区地势因素之外,亦与1938年黄河水势偏小、泛区淤积尚不严重以及敌方未筑起防泛东堤有关。嗣后,程潜提出反驳,称“平汉线一带地势虽多西高东低,然如偃〔郾〕城、临颍等县,溃水突窜,所在皆有”,尤其是郑县一带“已漫成泽国”。程潜似已意识到行政部门力图将筑堤定性为军事行为,以推卸拨款的责任,旋即强调“此次筑堤之动机纯为防水救民”,并“不仅在维持军民交通”。但行政院仍维持原议。

为防秋汛到来后黄泛西侵,第一战区司令部在未得到行政院拨款前,只得先行垫拨10万元工款兴修新堤。7月26日开工,至8月10日郑县境内堤工已完成大半。筑堤已是既成事实,程潜祭出国防民生与国家威信两面大旗,以工程“未便中途而止”为由,再请行政院拨款,但仍未奏效。程潜不得已只能请求蒋介石出面,催促行政院先拨30万元,以应急需。行政院最后决定只拨20万元,并补充说明“军事上如有修筑防御工事之必要,应请军事委员会核办,由军费项下开支”,可见行政院仍担心地方驻军挪用赈款。

若按上述黄委会所拟工程计划书,各段堤工应同时推进,但此次施工在完成郑县境内堤工后便告中止。之所以尽先完成郑县段工程,与该县特殊的地理、军事位置有关。花园口位于郑县境内,该县首当泛水之冲,泛滥较为严重;此外,郑县处于平汉、陇海两线的交汇处,还是第三集团军驻地,军事地位极为重要。第一战区司令部初修新堤的军事意图由此昭然若揭。郑县工程完竣之后,程潜本希望中央可简派大员赴豫验收,趁便考察郑县以下泛区筑堤的必要性,而经济部却只派出河南建设厅厅长前往。该堤通过验收之后暂由程潜兼任主席的河南省政府接管。然而,地方民众要求续修新堤的呼声颇为强烈。如河南省第七区各县居留汝南同乡张振江等人致电行政院,称此时适值冬令,泛区水势退落,涸出的土地可补种晚麦,为避免汛期遭到淹没,亟应修筑新堤。对此,经济部、赈委会却置若罔闻。而对第一战区司令部而言,续修新堤的军事意义并不突出,加之此时又值人事变动,程潜于1938年11月调任军事委员会天水行营主任,故该部对续修新堤亦未加重视。

军事委员会于1939年2月电令河南省政府在桃汛到来前“增筑大堤”,有心无力的河南省府只得提出让黄委会继续“主办”工程。鉴于初修新堤的艰难,黄委会早在1月就曾拟定一个临时补救办法,即将修筑南北长堤改为“暂先就水到处逐段修筑民埝”。所谓“民埝”,形态应与前述“水堤”类似,修守方式为民修民守,政府不负担分文。这一办法不仅得到经济部的认可,军事委员会天水行营亦不无支持,并指出,黄泛西岸地势较高,筑堤并非当务之急,只需“于西岸较低之处,利用民工修筑(民埝),减少西泛”足矣。由此可知,受实际情形所限,军事委员会的指令难以贯彻。黄委会虽试图发挥自身的专业性,回应民众的呼声,但无奈受制于军方与行政部门,只得“以官督民修为原则”拟具修埝办法,规定泛区各县政府为主管部门,省级政府负责巡回视察,黄委会及淮运水利机关只是在必要情况下协助巡察。

在续修办法尚未核定之际,日伪防泛东堤工程已有所推进,续修新堤的重要性与紧迫性立刻显现出来。黄委会与河南省府秘书长多次面商,拟定按原修堤方案办理,即由河南省府饬令“各该管专员、县长发动民众,依照原测(1938年所测)堤线,限期赶修”,黄委会提供技术指导,所需工款约60万元由该秘书长经天水行营主任程潜代向行政院请拨。在程潜斡旋之下,行政院相关部会经会商决定,“由经济部于水利事业经费修防费项下,赈济委员会于工赈费项下,各拨20万元”,剩余部分由河南省府自行筹补。4月18日,河南省续修黄河防泛新堤工赈委员会成立,截至7月上旬,大部分工段已告竣工。工程实际费用除经济部、赈委会的补助款外,还需河南省府拨付约14.5万元。河南省府无力负担,只得以“泛区灾民困苦异常”为由,向赈委会请拨,后者亦不愿增加额外开支,只以“应由地方自筹”回应。

新堤工程的接管过程亦充斥着多方的博弈。鉴于大汛将至,河南省府因缺乏防汛能力,在工程尚未完全竣工之前,就急于将新堤交由黄委会接管。但此次工程存在严重的缺陷,在施工过程中,当局甚至曾指示部分新堤“暂不必特别坚固,俾节省公帑”,故黄委会以工程尚未竣工验收为由拒绝接管。7月底,工程刚一完竣就发生多处漫溃。最后行政院应黄委会的要求,专拨50万元工款助其办理溃堤善后工程,黄委会才予以验收和接管。

此外,工价问题也成为各方角力的焦点。初修新堤时,第一战区司令部曾采用以工代赈的办法,所定土工价格每立方米高达0.35元(以下均以每立方米计价),因此民众“极为振奋”。黄委会代理委员长王郁骏在视察工程时,向民工“宣达中央德旨,并阐述政府寓赈于工之本意”。实际上,这一定价当时并未得到行政院认可。经济部、交通部、赈委会经会商认为工价定为0.12—0.2元即可。第一战区司令部做出让步,拟将工价降至0.3元。而蒋介石还是支持以上三部会的定价,“庶于工赈之中,仍不失款毋虚糜之意”。续修新堤系由政府征工修筑,最初所定工价只有0.18元。第一战区司令长官卫立煌力表反对,指出日伪修筑防泛东堤的工价开到0.32—0.55元,新堤工程若以远低于敌方的工价进行,“不特征工困难,且恐被灾难民资为敌用”,故建议提高至0.35元。最后实开工价更是不增反降。据国民党中央执行委员会社会部河南省视察员调查,由于河南省府未能筹补上述余款,工价只能开到0.12元,以致“难民以工价低微,纷徙沦陷区域,助敌修赵口河堤及筑新开(汴新)铁路”。河南省府对此却不以为然,反驳道:“民众为敌作工纯系出于胁迫,非尽因工价较高使然”,“民众尚明大义,不致因工价高低有背我向敌之举”,此次筑堤“工巨款绌”,“若再提高工价,更属无法办理”。

二、 专业治黄的窘迫:黄委会主办河防工程的困局

战时黄委会除配合军方办理各项军事工程外,出于既有职责,亦不得不主办部分非军事性的河防工程,如花园口口门裹头工程与1940年新堤春厢工程。其间却屡遭经济部、地方驻军的掣肘,以致工程开展困难重重,由此显露专业治黄的窘迫。具体表现为:其一,黄委会作为无实权部门,战时难以调动与治黄相关的各方资源与力量;其二,当河防与国防发生冲突,河防往往成为被牺牲的部分,当然也不排除黄委会主动将国防置于首位;其三,在战时国家财政整体困难的境况下,黄委会主办河防工程难获中央支持;其四,黄委会与经济部之间在泛区治黄问题上常有意见之争,以致黄委会河防工程的开展颇受阻碍,而这也是战时治黄权责分离的弊端所在。

(一)花园口口门裹头工程的兴废

花园口决堤一月有余,鉴于口门一时无法施堵,经济部按照河防惯例,于1938年7月12日训令黄委会先行修筑花园口、赵口(位于中牟县境)两处决口的裹头工程。裹头又名“坝头”,其做法即将口门两侧的断堤头用料裹护(口门西侧的断堤头称作西坝,口门东侧的断堤头称作东坝)。该项裹头工程的河防效益,主要在于避免口门扩大,以防泛区扩张及正河断流,进而减小日后堵口的难度,故裹头工程又被视作堵口工程的先头工作。曾多次主持堵口工程的黄委会前委员长孔祥榕亦建议:“主管机关对于黄河本身河道水量,无论如何,须特别设计,切实防止不使全部干涸,将来决定改道或从事堵口方有办法。”然而,裹头工程却可能会对国防产生不利影响,即黄泛的阻敌能力会因其水量与宽度的减小而减弱。不过军方最初对黄泛情况尚无通盘的认识,故对裹头工程亦无反对之意。

但由于赵口在日军的控制与射击范围之内,裹头工程只能先就花园口一处施工。为避免贻误工程,黄委会在向经济部“拟呈计划”的同时,暂先垫款购料,于7月31日先行动工。至8月5日,已将花园口口门东、西两坝“抛护出水”,由此口门宽度暂时维持在379米。从河势的变化看,因1938年汛期黄河水量较往年偏小,“口门下正河之水,流缓沙停,河身高昂”,至8月16日河水完全由花园口口门夺溜。在此情况下,正如黄委会所言,若花园口裹头工程“不赶速修筑完成”,将来“设遇涨水”,该口“口门必致冲刷扩大”。

不料,经济部在审阅工程计划并得悉赵口无法施工后,认定工程“功效已微”。言下之意,若非两口同时兴工,河水还会继续从赵口流出,且可将该口门冲宽,正河断流的风险仍然存在。又鉴于此时水情平稳,加之花园口“西端(西坝头)非水流顶冲”,“不必与东端同样办理”,于是经济部仅批准黄委会以3万元为限(原预算约11.6万元)修筑工程。可见,经济部在有限的财力下,并不愿付出太多试错的成本。

黄委会并不认可经济部所谓“功效已微”的说辞,仍继续按原计划施工,并于9月4日致电经济部提出辩解:若能将花园口裹头修筑坚实,使该口过水流量有所限制,日后黄河水势上涨,口门下正河或可重新通水,再适时“辅以挑坝”,“逼溜归河乃势所可能”;同时赵口亦有望随时过水,进而可防敌人西犯,而且既然主流已从花园口外泄,赵口的分流水量就不至于造成该口扩大。至于花园口西坝裹头工程,黄委会指出,是时花园口西端上部已受大溜顶冲,且西坝是否坚固关系到郑州与平汉铁路的安危,故西坝工事不容轻视。与此同时,黄委会按照1938年汛期实际水情与工情,将工程预算调整到了约5.9万元。

即使如此,经济部仍维持原议,指出“裹头工事对于挑溜并无重大关系,欲借此挽溜归河,恐为势所难能”,意即裹头工程无甚意义。尽管面对经济部的否定,以及工款下拨迟缓的困难,黄委会仍坚持施工,至9月底已将东、西两坝修筑完竣。后续来看,裹头工程还是发挥了实际效用。在10月洪水到来时,花园口、赵口、正河分流量分别占到70%、20%、10%。

然而,裹头工程在给河防带来效益的同时,对国防的副作用也逐渐显现。1938年秋汛过后,黄河水势低落,花园口以下正河又告断流。1939年3月初,日伪临时政府征集民工将赵口口门堵筑。流经赵口的泛水枯竭之后,日军便不时向西侵扰花园口东坝一带。由于裹头工程降低了黄泛的阻敌能力,加之花园口东岸地势较高,具有瞰制之利,因此西岸国民党军队的防守便处于不利地位。在此情况下,第三集团军在获得第一战区司令部准许后,于3月下旬派部队渡河在花园口东坝裹头后方开挖大沟,以增加黄泛宽度,同时将东坝头降低,以提升西坝的抵抗能力。此举亦得到军事委员会的支持。黄委会为保护裹头工程,与驻军竭力交涉,仍难以阻止其行动。在军方的视野中,河防在国防面前无足轻重。

随着日军汴新铁路的修筑,裹头工程的军事意义得以彰显,即逼溜归河以冲毁该铁路。黄委会代理委员长王郁骏借此向第一战区司令长官卫立煌商请停挖大沟,得到允准。4月28日,驻军即奉命停止挖沟行动。然而,日军为确保汴新铁路与沦陷区的“安全”,却继续挑挖。奉军事委员会命令,第三集团军随即渡河,垫填大沟。事实上,国民党军方在处理口门宽窄问题上已陷入进退失据的窘境,若限制宽度将减弱黄泛阻敌作用,而扩大宽度则可能正中日军下怀。

是时复任黄委会委员长的孔祥榕一改此前黄委会的河防思路,反对修固东坝裹头与停止挑挖大沟。其理由是,停挖并堵塞大沟,加以东、西两坝裹头并筑,会使黄泛缩窄,这不仅利于日军渡河西犯,还会让水势急猛,从而造成口门不断刷深,使新堤随时有被冲决的危险。东坝裹头修筑越加坚固,越能将水流逼向西岸,给新堤造成威胁。因此,孔祥榕主张修强西坝裹头,听任东坝裹头坍溃及东坝大堤被挖。至于破坏汴新铁路的问题,他提议在黄河水势增大时,修筑拖坝或挑坝,挑溜东流。客观而言,虽然从国防角度看,阻敌西犯及防水西侵要比破坏汴新铁路紧要,故展宽口门为当务之急,况且破坏铁路不必完全依靠裹头工程;但从河防角度看,展宽口门无疑会给日后堵口工程增加难度,且裹头工程并不一定就会使口门刷深,如据此前王郁骏报告,“口门前部河底系积年石工,不易冲深”。由此可知,孔的建议虽然更注重国防与河防的互相策应,但事实却是牺牲河防,保全国防。该建议得到了军事委员会天水行营主任程潜的支持。当日军再次挑挖大沟,驻军未采取措施。花园口东坝裹头由此遭到破坏,口门亦逐渐扩大到1460余米。

尽管如此,保持正河(故道)过水,无论对于国防还是河防,都还不失为有益之举。1939年7月,黄委会奉军事委员会指令拟具“对于花园口溃水之防水防敌办法”,把“分水一部分归入老河”列为一项主要对策,并得到军事委员会的批准。作为贯彻抗战建国方针的内容之一,黄委会1939年拟具的“黄河溃决善后事宜进行筹办事项步骤办法”,亦将此列为治黄第一期的重要一步。1940年1月,经济部颁布《水利建设纲领》,对于黄泛的处置,提到“黄河决口及灾区,应尽力防止其扩大,并相机妥为挑引,以免正河断流”。4月,黄委会拟订具体实施计划,即“修筑花园口西坝头柳石大坝计划”。在7月份黄河两次涨水之际,黄委会尝试按计划筑坝,前一次施工“以时间过迫未达目的”;后一次施工又因“不敢筑坝较长,逼溜太过,使老河过水太多,影响于黄泛溃水散漫分流、阻敌西侵的原则”,加之日军施加了防护工程,即在汴新铁路桥上首加厢柳护崖,以致计划实施归于失败。最终,军事委员会下令,“花园口西坝头筑坝制敌一案,对于冲毁汴新铁道及淹灭汴敌如无十分把握,可不办”。黄委会挑溜东流的计划只得束之高阁。

(二)1940年防泛新堤春厢工程的迟误

黄委会河南修防处接管防泛新堤之后,即将之列入修防范围,实行分段管理。所谓修防,包括春厢、防汛、防凌等项工作,其中最重要的是春厢,即每年桃汛到来之前实施的堤防培修工程。对于防泛新堤而言,由于其修筑质量不佳,春厢尤显重要。早在1939年11月,黄委会就制定了1940年度防泛新堤春厢工程计划,预算经费约为59万元(另需约7万元管理费)。战前黄河修防办法列明,豫省河段每年的修防经费,应由该省财政支拨40万元;不敷之处,从中央每年拨助黄委会的100万元经费中酌量补助;若因迟拨款项造成后患,应由拨款机关负责。但是,由于战时河南财政紧绌,1940年度的春厢经费只能依赖中央的拨款。过往中央的补助经费会在上年冬季或当年春季先拨一半,5月之后再补齐余款。但1940年度直至4月桃汛已届,中央仍未拨助分文。

黄委会只得以国防名义借助军方力量促使经济部拨款。日伪防泛东堤的修筑正可为之张目。据军事委员会天水行营所获情报,1940年春开封伪河南省公署从北平伪临时政府领到50万经费修筑防泛东堤。随后,黄委会豫省河防特工临时工程处派员实地查勘,得悉日伪东堤工程“已积极赶进”。据此,黄委会指出,“加强防泛西堤各项工程,实属目前最急切之要图”,并因此请求经济部先拨修防专款(包括新、旧堤春厢费,防汛费等)60万元,以便及时兴工,“以资抵抗,庶免贻误”。此外,黄委会亦通过第一战区司令部,请军事委员会向经济部催拨款项。最后,经济部虽然不得不予以拨助,但对黄委会的工程计划表示质疑,指出“防泛西堤原系沿溃水之边际修筑,其冲刷当不至过剧,是否需要多量之护岸及坝工,应详为审慎办理”,并令其将春厢工程费缩减至40万元之内。此一质疑正为黄委会日后免责留下了借口。

黄委会并没能照原计划办理春厢工程。据该会报告,其于5月领到60万元修防专款,截至7月初,共支出预付款25万元,不过实际用于春厢工程的只有10万元,用作防汛工料费计13万元、管理费计2万元。对此,黄委会解释,“春厢工程既遵令较原定计划缩减修做,自不可不充分准备防汛料物”,并另请中央续拨30万元修防专款以支应新堤防汛备料等项要用,惜未能获准。实际上,在工多、时迫、款绌的情况下,黄委会仅能就新堤“最险、最要处予以加培。”因此,即便防汛料物准备充足,遇有大汛,新堤溃决的风险也难以避免。1940年黄河水势较前两年明显增多,尤其在7月,陕县流量陡涨至1万立方米/秒以上(见表1),以致新堤处处吃紧。虽经全力抢护,但8月新堤尉氏县十里铺与寺前张两处还是发生决口。

行政院对新堤决口责任的认定也揭示黄委会战时的遭际。决口伊始,行政院即先入为主地认定,导致溃堤的原因为“所筑堤工不固,事前复无准备”,故饬令经济部明究“主办堤工人员,是否有玩忽之嫌”。事实上,基于前述新堤兴修的情形,经济部无意且无能追究第一战区司令部、河南省政府筑堤不固的责任,只能就黄委会春厢工程办理不善展开调查。对此,黄委会据理自辩,指出导致溃堤的原因在于,拨款机关(主要为经济部)未能按期拨款,使工程赶办不及,前述经济部对工程计划的质疑,使黄委会“无法可以多修筑护岸、坝工”,续拨修防专款的请求被驳,使工程的进行“不能运筹裕如”。结合上述工程办理经过,可知黄委会的说辞不无道理,但经济部却斥其“所陈多属推诿之辞”。

经济部派专员实地调查,认为“决口处本年未作春厢工程”是决口的主因之一。黄委会仍旧以前述经济部的质疑作挡箭牌,且进一步指责经济部对黄委会提出的补救办法置若罔闻,以示过往对其处处掣肘的不满。对此,经济部一方面声明其并未下达“不做春厢之指示”,责怪黄委会未作该段工程“似非审慎之道”,以甩脱自身责任;另一方面也给黄委会留下退路,称决口的主因为“背河山洪积水所致,并非由于黄泛西侵”,黄委会“尚不无可原”。行政院并不希望双方关系进一步恶化。

1940年尉氏县决口再次暴露新堤的危机,进一步引起当局重视。就1941年度新、旧堤培修工程而言,孔祥榕与卫立煌商定以专案形式请中央拨款办理,为此孔亲赴重庆向蒋介石“详陈一切”,最后行政院决议拨发新、旧堤防专款300万元。至1941年5月初,行政院以紧急命令先后三次饬令财政部共拨225万元;此外还以紧急命令形式饬拨该年度黄河修防费100万元。与此同时,1941年9月黄委会改隶行政院水利委员会,后者由军人出身的薛笃弼担任主任委员;同年7月,孔祥榕去世,由水利专家张含英接任黄委会委员长。至此,黄委会与行政直属部门的掣肘状况有所改善。

三、 军事支配的顿挫:军方统筹治黄工程的失利

随着抗日战局的推移,作为国民党军事防御体系的组成部分,黄泛区的重要性愈加显著。军事委员会曾在1941年初声称:“黄泛所以阻敌西侵,屏蔽宛洛,而大河北岸数十万国军之后方补给及陪都外围翼侧之安全,胥赖此保障。”尤其是在该年1—2月豫南会战期间,日军曾部署豫东部队由开封、朱仙镇一带向黄泛区进攻,并一度攻陷黄泛区西侧(亦可称南侧)的界首、太和两地,自此国民党军方对黄泛阻敌、制敌问题更加重视。然而,黄泛形势并非一成不变。为保持其对军事的有利状态,军方不得不进一步加强对黄泛区治黄工程的统筹,但这种以军事支配治黄的做法有时亦难免失利。以下将探讨在1941—1943年军事治黄理念和政策是如何提出和实施,行政、治黄机构如何回应军方的部署,借此管窥此期治黄体制运转失灵的原因。

(一)1941年军工计划的实施困境

1940年7月,黄泛主流东滚,东岸太康县境王盘以及扶沟县境江村一带民埝溃决,“泛水一漫东南,灌入涡河流域”,又造成新的泛区。此即黄泛形势自花园口决堤以来发生的首次巨变,对此应作何处置,是分疏黄泛归槽,是引导黄水东流,是改疏泛水南流,还是维持现有形势?凡此,不仅涉及豫、皖两省以及第一、第五战区利益纠纷,且事关军事防御大局,亟待最高当局统筹办法。1941年2月8日,军事委员会军令部基于当时豫、皖军事地理形势,做出如下指示:“1.按军事第一之原则,黄泛所以阻敌西侵,使重兵器不能渡过,原有泛区范围及溃水主流应维持原状;2.于不妨碍泛区阻敌原则之下,得沿河圈筑堤垛,保护田亩;3.在现正用作阻敌之地区,不应分疏黄泛,以免溃水归槽,敌人易渡;4.引导黄水东流,泛滥愈远,则水力愈微。若欲增强其水力,必须注意,(1)勿牵动主流,改变泛区地位,致使防区亦因之变更,(2)勿使泛水入槽或泛区束窄,减少阻敌力量;5.据最近报告,黄泛由王盘南流(流入旧泛区)约十分之六,由江村东流(流入新泛区)约十分之四,如自扶沟贾鲁河东岸筑横堤而东,则南泛主流势将干涸,殊违阻敌西侵之原则,如将江村附近各沟口一律堵合,则东股入涡泛水亦将断绝,似应酌留一部分,以阻碍开封、通许一带敌人之南进。”

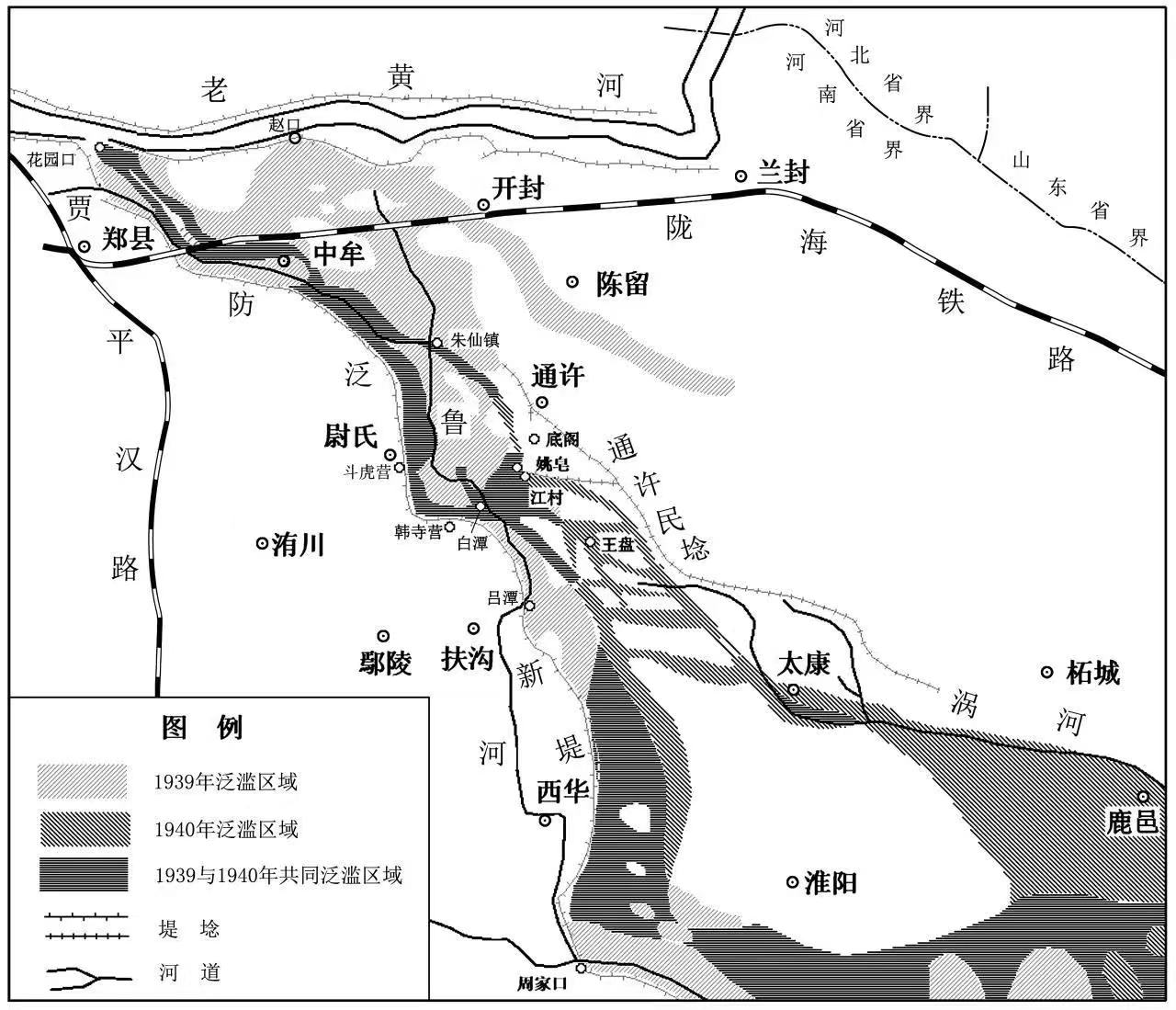

豫省黄泛形势示意图(1941年4月)

资料来源:《淮域工程会议记录》(1941年4月),中国第二历史档案馆藏,行政院档案,2(2)-2715。

简言之,在军令部看来,此时的黄泛形势利于军事防御,故应采取维持现状的原则。虽然这一最高指示有助于消弭各方的利害之争,却难以引为处置黄泛的长久之策。面对水流的不确定性,凭借现有的治黄体系及力量,能够维持现状绝非易事。2月26日,第一战区司令长官卫立煌以治黄指挥机构的名义,致电蒋介石倾诉苦衷:

本部向即秉此旨力维主流,惟泛区地形、土质特殊,主流时有遣动,此后是否悉循涡河入淮河,抑南冲沙河东注或南溃,水势湍急,变化无常。逆料且感困难,防堵皆无把握,其影响于下游各省县民生,与今后抗战大计者,至为重大。本部责在军事,对该项工程,既无专门机关,又无专门人才,两年来勉力应付,煞费苦心,瞻念前途,贻误在在堪虞。黄河水利委员会对广大泛区变动与对策,工程浩大,需费过多,亦无主持之权利〔力〕。

鉴于治黄军权、事权、财权分散的情形,卫立煌提议应由主管机关经济部“核组专门机关,或选派专门人员,常川驻泛考察,适时筹谋对策”。对此,军事委员会不无支持,并进一步指陈治黄体制存在的弊端:“泛区变异无常,各方呈报多属片段,而全部情况,势难明了,以致时有头痛医头、脚痛医脚之弊。”经济部予以反对,理由是“如果另组专门机构,既难免事权不一,即另行派员前往驻泛考察,似亦不如仍由原在该处人员负责考察较为便利”。而实际原因,亦与经济部不愿为之增添额外的行政与财政负担有关。最后,行政院考虑到其已准予组设豫皖黄泛查勘团,并以紧急命令饬拨该团经费,故认为无需另派人员。但豫皖黄泛查勘团仅系临时性机构,并不能常驻泛区考察。

作为治黄实际执行机构,黄委会虽努力维持黄泛现状,但终究难敌水势的自然变迁。1941年上半年,为减少泛水入涡流量,以保持旧泛阻敌的力量,黄委会继1940年末至1941年初堵塞王盘附近多处口门之后,又在该处添筑挑水坝,挑溜外移。不过由于“河溜变化靡常”,待至王盘口门堵塞以后,“大溜均移至江村口门,泛入涡河上游”。这再次暴露前述治黄体制存在的“头痛医头、脚痛医脚”弊端。

1941年6月,黄泛形势再次大变。是月,黄泛又在东岸太康境的逊母口、姜庄寨决口,走水约达全泛的十之八九,流经淮阳城以西、以南的旧泛水量减少,由此淮阳城变成了日方的“泛南据点”。8月,前述豫皖黄泛查勘团成立,于9—10月对泛区状况进行实地考察。该“专门机构”集结军方、行政、治黄机构等方面的力量,即由军事委员会西安办公厅,第一、第五战区司令部,豫、皖两省政府,黄委会,导淮委员会共同派员参与,黄委会代表刘宗沛担任主任。后该团根据考察情况,就“加强黄泛阻敌力量之工程设施”拟具对策如下:上策为,收复淮阳并实施“使泛流尽走新泛区之堤坝工程”,此项工程既有裨益于军事,又顺应水势,便于兴工;中策为,若一时不能收复淮阳,可实施“改流回归淮阳南旧泛区之堤坝工程”,该项办法虽可增加阻敌力量,但耗费巨大,又难保黄泛不在他处决口改流;下策为,“任其泛滥,就势导引”。据此并奉军事委员会指令,黄委会拟具“堵截淮阳以南旧泛工程计划”,但最终未能获准实施。对此,时任新堤第三段段长的徐福龄后来回忆称,其时淮阳城内日军势单力薄,只有80余人,配有一门大炮和一辆汽车,上策完全有实施的可能,“但当局考虑到东岸灾区(新泛区)扩大,仍是中国百姓受害,同时沿河再修一道新堤,亦非易事,故未敢妄动”。实际上,既然大部泛水已走新泛,堵截旧泛并不致使新泛面积过于扩大,只是当局未能付诸行动。

1941年度的其他军工计划亦多未能付诸实施或取得成效。例如,在6月黄泛形势变化之前,3—4月军事委员会西安办公厅获取情报,得知日伪征集民夫在对岸开封、通许、杞县境内修筑大堤,同时谋划将黄泛逼回故道;与此同时,黄委会驻工督察侦悉,日方在通许姚皂村一带修筑挑水坝与大桥,意图挑溜西趋。综上,黄委会判定,日方“破坏我方泛区,力谋西侵之企图”明显,故与军委会西安办公厅、第一战区司令部密商拟具如下对策:“(1)必要时扩大花园口东口门,严防敌方重船偷渡;(2)必要时拟趁水涨,设法灌注泛东通许底阁一带敌方盘据〔踞〕之交通;(3)在姚皂村对岸上游我方西堤里穆张、斗虎营一带,加筑挑坝,以挑溜力量,控制破坏敌方之姚皂村坝、桥;(4)在姚皂村对岸下游,加强白潭、吕潭间堤工,并加筑护坝、护岸,巩固我方西堤防线。”前两项计划显然与军事委员会制定的维持现状原则抵触,故黄委会另附说明“须临时查勘水势,详慎考虑”。行政院亦指示该两项“有关民生,应审情势,格外慎重办理,非至万不得已,不得实施”。至于后两项计划,实际不排除黄委会以国防之名行河防之实的嫌疑,因为工程所在堤段本身即为险要工段,亟待加修坝工,黄委会将之定性为军工,意图引起中央的重视。行政院对此准予办理,并饬令财政部汇拨60万元工款备用。

又如,在黄泛形势变化即维持现状原则失效之后,地方驻军曾以军事凌驾专业,指示黄委会设计过两项阻敌军工计划。一项是1941年10月初日军渡河攻陷郑县、中牟、广武三县后,为增加黄泛阻敌力量,第一战区司令部设想,在花园口上游汜水至荥泽口间旧堤择一位置再掘一口,引泛南流另构新泛。但在技术、环境以及整个黄泛阻敌形势层面是否具有实施的可能性,仍需充分考察和论证。根据黄委会实地勘测,汜水至荥泽口间各处河段由于各种原因,如水位甚低、水不临堤、堤身甚宽、岸外地势较高等,均难以引泛;更有甚者,如果掘口位置不当,还可能将泛水导向花园口旧泛区,进而改变整个黄泛形势。但地方驻军却不以为然,称“此案系中枢饬办特要事件,必须遵办呈复”,如遇地势较高的困难,即使“计划挖山”“亦所不惜”。好在最后军事委员会以日军已撤离郑州为由,饬令水利委员会缓办该案。

另一项是所谓的“局部阻敌西侵计划”,即“疏通中牟县境小潘庄南串沟引水阻敌计划”。其时正值郑县一带部分日军退据黄泛主流以西的中牟县旧城,第三集团军总司令部决议,“于该旧城迤南构成局部泛滥”,以阻敌西进。黄委会虽以“暂不改变泛区而能困阻中牟残敌”为原则拟订计划,但对其实施的可能性充满顾虑:适时正值黄河水位低落期,“引泛自非易事”;其对于地形、水位未能进行精确勘测;工程地点靠近战线,能否进行需“视战事可能为转移”。即使如此,该计划仍于11月中旬实施,至12月22日前完成。但实施的效果却不尽如人意,至3月1日,串沟仍未放水,“河势仍旧无甚变化”;且在施工过程中,民夫“冻僵毙命或因冻致疾”者以及“中弹伤亡者”不在少数。

对于以军事支配治黄的做法,非军事部门亦不无微词。豫皖黄泛查勘团在其所撰报告书中写道:

抗战期间军事第一,洵为不易之定论。然徒借泛区阻敌,而不加以防泛之建设,则军事、民生,两无裨益。况敌人已从涡河北岸修筑宽厚堤防,逼水南泛,如我方无堤防之建设,则人民无以生集〔计〕,军事防御亦必受其影响,更难免敌人不得寸进尺也。是必须于有利民生而无碍于军事之原则下,修筑小型堤圈,连成堤防网,以资救济。

以上意见应出自豫、皖两省政府或黄委会所属人员,遗憾的是,其并未被列入当局的议事日程。而该团在致军事委员会西安办公厅的电文中,却对安徽省淮域工赈委员会所修茨河堤防颇为不满,认为“如此治泛虽略有利于民生”,但因两堤之间宽度较窄,“实违背决黄阻敌之原则”。可见军事工程与民生工程的界限难以把握。

(二)“修整黄泛”思路及其运作难题

1942年汛期,黄泛形势又发生巨变:主流西滚,大部分泛水回归旧泛区;尉氏至周口段新堤临溜,险象丛生;周口以下泛区,大部分流量被东蔡河吸收流入沙河,以致沙河堤防吃紧。1942年9月至1943年5月,尉氏至西华段新堤多处发生决口。溃水沿新堤西侧或者贾鲁河一带流动,分别汇入堤内泛区、沙河,并未继续西侵。由于沙河容量有限,加之河床日渐淤积,该河堤防随时有崩塌的危险。就沙河南岸大堤而言,其安危又关系着安徽多县人民以及鲁苏豫皖边区总司令部(驻临泉)的安全,故防范该堤出险,成为新形势下治黄最紧要的任务。

为“防范黄河泛水溃入沙河继续南泛”,鲁苏豫皖边区总司令(兼第一战区副司令长官)汤恩伯于1942年12月召集会议,决议成立黄泛视察团,以制定对策,化解黄泛危机。该团构想的“修整黄泛”思路如下:治标之策为培修新堤以及各分支河流尤其是沙河的堤防并加筑护岸工程,根本之策是“使黄水分量排泄,不致拥流沙河而生意外之变迁”。后者总体思路是减少或阻断沙河各分流泛水的汇入,并引导泛水东移,具体办法为:阻断泛水由东蔡河以及由南八丈河、苍沟、万福沟流入沙河,逼使泛水流向茨河;再开掘母猪港及疏通济河,引导茨河的部分泛水流入淝河。此举不但可以防止泛水溃入沙河继续南泛,还可涸出泛区大片良田,对民生亦不无裨益。但因工程实施的规模浩大,人力、物力、财力能否予以支撑颇成问题;且在技术、环境层面能否掣动大溜东移,也存在诸多不确定因素。

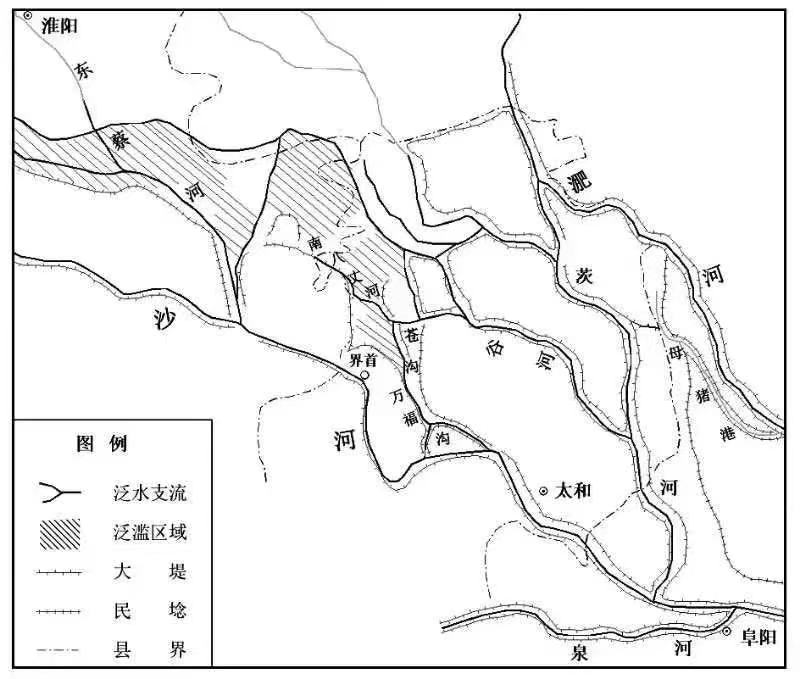

图1 1942年12月淮阳至阜阳段黄泛形势示意图

资料来源:《黄泛视察团总报告书》,黄河水利委员会黄河档案馆藏,民国时期治黄档案,MG 4.1-39。

此次修整黄泛工程由鲁苏豫皖边区总司令部直接主持。鉴于1942年豫省遭遇旱蝗大灾,征工征料举步维艰,黄泛视察团曾建议“用军事、政治力量发动沿泛有关各县民众,并以粮食工赈方法组织实施”。但边区总司令部决定采用“以工兵为主,民工为辅”的办法,表面似乎意在减少国帑的消耗与民力的役使,实则可以获取一定军工款项。对此,河南省政府主席李培基却颇有微词,讲道:“各县因技术人员缺乏知识,只知增筑新堤,加强厢埽,每遇洪泛,辄被冲毁,消耗民工劳力颇巨,亟应责成黄委会负责,就技术方面彻底计划,多作引河、挑水坝,由地方民工协助办理,如有不足,再由军工协助。”实际上,李培基不但质疑军事与专业无法有机结合,而且担心地方驻军虚耗或侵吞公款。如其曾向行政院讲道,“历年中央所拨河防经费多被主办人员任意挪用,未能悉数拨充工需”。

“以工兵为主”的施工模式并未能运作成功。由于人力匮乏,所用军工多被调遣执行军务,原拟于4月底前修竣的工程只得延期。后又因新堤决口等因素的影响,工程进度一度延误。此后,军政各方决定改行以民力为主的施工模式,发动50万民工赶事修培。此时沿泛居民正困于新堤决口之苦,据张光嗣实地调查所述:

因灾情奇重,死亡最惨,轻者死十分之二三,重者死十分之四五,有全家死绝者,有全村死绝者。许多农村房屋拆毁,几成废墟。现二麦已熟,因死亡逃亡者太多,农民极为缺乏。至贫民之田地多已卖尽,因饥饿太甚而奄奄待毙者,仍比比皆是。现鄢、尉、扶、西四县已发生瘟疫,正在蔓延,尤为痛心者,即该四县黄河决口十七处,淹没麦田一百三十万亩,仅小麦一项即损失十万万元,灾民难以生活矣!

尽管地方对于大举征工颇为反对,但在“军令”面前,仍必须遵照实行。李培基报告,仅豫境工程就动员了25县约49万民夫参加,花费达10亿余元,大部分工料均为“民众赔垫”。《大公报》记者目睹了民工的惨状:“民工尚须自带工粮,每人每天二斤麦子,竟有无良心的保甲长从中敲诈,出粮不出工,或三四百元出卖一个空名顶替。监工的人出卖几张民工回家的路单,处处揩油敲诈,河南农民真够清苦的了,这也要埋怨河南基层政治的腐败。”

此次工程的实施虽使沙南大堤得以保全,但治本之策却难有成效。据黄委会驻工专员的调查,汛期泛水流势如下:

汛期泛水尽沿沙河及沙河北岸泛滥,至太和境,沙北泛水大部由落福沟(万福沟)又入沙河,小部泛水流经茨河再转沙河。母猪港开挖后,大汛期间因茨河水量较小,故由母猪港分入淝河水量不多。但济河、赵家大坝开挖后,大汛期间收效至大。其时泛水主流尽走沙河,不能容纳。太和境沙河向北溃决三口;阜阳境茨河下游向东开挖一口,沙河向北开挖一口,溃决二口。大部泛水沿沙北流经济河,冲过赵家大坝,汇入淝河。阜阳境沙河南岸及颍上境沙河两岸得保无虞,均济河分流之功。

据此可知,视察团掣动大溜东移的设想并没能按计划实现。其实在1943年5月荣村决口之后,军方已将修整黄泛的目标降低为“使泛水重入旧泛区,以固国防”。另外,沙南大堤得以保全与上述“沙河向北开挖一口”不无关系。此前,当局曾做出“于必要时不惜牺牲界首、皂庙两镇(挖开沙河北堤),以全力保持南岸”的预案。对此,黄委会还专门予以解释,称该预案系安徽省“为预备万一之举,非万不得已必不办理”。但在“大局”面前,当局还是牺牲了局部,掘口地点并不在预案之中。

结 语

全面抗战时期,国民政府仓促建立的治黄体制,并非高度集权、独立运作的模式,而是一种双重管隶、三方关联的架构。在形式上,黄委会接受第一战区司令部与行政院经济部(或水利委员会)的双重指挥,以体现战时河政与军政的协调与配合。实际运作的结果却是,治黄责任主体不明,军权、财权、事权各自分离,相互掣肘,泛区治黄工程步履维艰、漏洞百出。

1938—1943年泛区治黄大致可分两个阶段。就第一阶段而言,治黄的意义与目标不甚明确,中央层面包括军事委员会、行政院缺乏足够的重视,使治黄沦为各方角力的牺牲品。花园口决堤伊始,军事委员会以兼顾军事与民生为旨意,饬令第一战区司令部修筑防泛新堤,但第一战区司令部仅有军权而无财权,不得不以民生的名义,争取行政院的财源支持。在修竣郑县堤工,达到保卫自身驻军安全的目的后,即不再主导续修新堤工程。黄委会迫于民众的呼声,在既无军权也无财权的情形下,只得多次变更工程方案,最后让河南省府自行征工并自请款项,草草完工了事。

与此同时,黄委会出于既有职责,还主办过一些非军事性质的河防工程,其间屡遭经济部与地方驻军的阻碍。其在修筑花园口裹头工程时,不但工程方案受到经济部的质疑乃至否定,所修工事亦曾遭到地方驻军的破坏,最终在国防压倒河防的情势下,只得前功尽弃;其挑溜归故的补救措施,亦因存在军事隐患而被束之高阁。在实施1940年度防泛新堤的春厢工程时,因经济部拨款迟晚,贻误工期而酿成决口。

就第二阶段而言,随着黄泛军事意义日益凸显,大致从1941年起,军方逐渐加强了对泛区治黄工程的统筹,但工程运作仍表现出军政与河政间的紧张。1941年2月,军事委员会对处置黄泛作出维持现状的最高指示,而凭借既有治黄体系及力量却难敌水势的自然变迁。1941年中,黄委会按照军方的意图,设计过多个军工计划,但受技术、环境的制约,大多未能付诸实施或取得实效。1943年,鲁苏豫皖边区总司令部主持修整黄泛工程,虽称采用以军工为主的模式,实则依赖民工,最后工程设想的目标亦未达成,甚至为保沙河南岸安全,当局不惜掘口牺牲沙北。

整体而言,国民政府战时治黄体制的运行呈现左支右绌、协调不济的特征,亦即国民政府在国防与河防、军事与民生、中央与地方之间左右摇摆,军方、行政、治黄机构三方难以协调配合甚至互作羁绊,不仅使治黄工程寸步难行、成效不佳,最后还牺牲了河防与民生。治黄作为国家治理的重要组成部分,在战时状态下,虽受环境、战事、财政等诸多客观因素的影响,然仍不能掩盖国民政府所谓高度集中的战时国家体制在职能设计、价值取向和行政能力等方面存在严重的缺陷。

(文章来源:《近代史研究》2023年第2期,注释从略)