【内容提要】

清代地方官员从某一官缺调动至另一官缺,因职位变动引起任职地变化,形成空间流动。对清代职官数据库(地方志)已录入的2.1万余条清代山西地方官员数据中任职山西知县的4477名官员进行考察,可以发现清代山西知县在省内以“跨府(直隶州)平级流动”为主,并在嘉道以后平调次数显著增加。政区缺分等第对知县的流动方向具有较大影响,知县平级流动的总体趋势是“由简至繁”调动,要缺的流动率相对较高,晋升率也明显高于中缺、简缺。然而,山西知县的晋升率仅为4.42%,大部分官员仕途生涯止于知县。山西首县阳曲县知县流动特点较为突出,流入人次、晋升率皆高于其他县。分析官员的空间流动,为观察清代官员选任制度的规定与运行,以及理解清廷调配官僚资源以达到“量才授任”“人地相宜”的用人理念提供了新的视角。

【关键词】

空间流动 山西知县 清代官制 缺分等第 清代职官数据库(地方志)

中国历史发展中形成庞大、精密且复杂的官僚体系,它在王朝治理与地方管理中发挥举足轻重的作用。长期以来,官僚制度史一直是政治史研究的核心议题,尤其是清代官僚制度始终是清代政治史研究的重点内容。然而,已有研究多关注清代官僚制度的变化,如官员的选任、升转、回避、捐纳等制度。同时,也有部分学者展开对官员群体的研究,如魏秀梅、李国祁等在分别对督抚、知府等地方高级和基层官员进行统计的基础上,进一步分析了官员的籍贯、出身、任期等问题;王志明通过整理清代引见官员履历档案,对清代不同时期引见官员进行量化分析。

近年来,计算机技术的迅速发展带动史学研究方法的技术革新,各类型量化数据库的涌现以及新技术的引入,为史学研究提供了新的研究路径,一些学者通过利用已公开的数据库或自身建设小型数据库的方式,借助数字人文的方法,以量化统计的数据结果作为开展研究的依据之一。香港科技大学李中清—康文林研究团队建设的“中国历史官员量化数据库—清代缙绅录(CGED-Q)”(以下简称缙绅录数据库),为清代官员研究提供了重要的数据基础,涌现了一批基于缙绅录数据库并运用数字人文方法的研究成果。由于缙绅录数据库中的官员数据主要集中在清中后期,并且对于署理官员的记载较少,使得借用缙绅录进行量化分析时面临部分官员数据缺失的问题。鉴于此,中国人民大学清史研究所于2021年展开“清代职官信息集成数据库——地方志”[以下简称清代职官数据库(地方志)]的建设工作,对全国现存清代及民国地方志所载清代职官进行录入。该数据库将涵盖清代各省全时段的职官数据,既可与缙绅录相互验证,又可补充其所缺失的官员数据。截至目前该数据库已录入19.5万条职官信息,相关探索性的研究工作也同步展开。

借助数据库或利用数字人文的方法对清代官僚群体进行研究虽已初具规模,但目前尚处于起步阶段,存在诸多不足之处,同时也面临着问题与挑战。如何更好地将数字人文与清代官僚政治史相结合,亟待更多学者在研究材料、方法、议题与技术手段等方面进行发掘与思考。胡恒曾提出从空间分析这一研究理路入手,运用量化数据库探讨政区分等对官员选任的影响,为清代官僚制度史研究开辟了新维度。官员升转问题虽是官僚制度史研究的重要问题之一,然而现有的研究多是从制度层面对官员升转的静态分析,在全面展现清代官员群体实际流动情况方面存在局限,对于迁转过程中空间变化(即任职地变化)关注较少。清代有数量庞大的知县群体,但对其任职后的具体流动情况却知之甚少,知县的流出政区与流入政区之间有何差异,流动与晋升之间存在何种关系等问题,目前尚缺乏深入的研究。正是由于缙绅录数据库、清代职官数据库(地方志)的建设,提供了系统且连续的官员数据,为追踪官员迁转的动态性研究创造了条件。

清代地方官员因迁转发生空间流动的同时,往往伴随着官职的晋升、平调或降职,因“空间流动”这一概念可以将官员迁转时的任职地点变化与官职层级变动同时包含其中,所以笔者借此描述清代官员的职位变动及所引起的任职地变化。由于目前尚未建成覆盖清代所有官员的数据库,现有数据不足以支持对全国官员空间流动问题开展研究,而山西省紧邻京畿地区,政治较为稳定,县的中缺、简缺数量占比超过80%,并无苗疆缺、烟瘴缺等特殊官缺设置,以山西作为研究区域,能大致反映全国多数省份知县的流动情况。因此,本文主要利用清代职官数据库(地方志)的山西官员数据,在考察山西省知县空间流动情况的基础上,探究知县的空间流动模式,包括知县的流动方向,以及与政区缺分等第、官员仕途发展之间的关系,并结合清代官员选任制度展开分析。

一、 数据来源

清代职官数据库(地方志)是以全国目前所保存的清代、民国地方志中的职官信息为主所建设的量化数据库,本文主要以该数据库已录入的山西省官员作为数据基础。地方志的编纂类目中一般会包括职官(或秩官、官师)志、谱、表等内容,多数将官员署理情况包含在内。根据《中国地方志联合目录》所载方志目录进行统计,全国现存七千余部清代以及民国地方志。尽管不同地方、不同时间段的方志对于职官信息的记录有所差别,但一般都包含官员姓名、出身、籍贯、民族(“满洲”、蒙古、汉军)、旗分、任职年等。此外,有些方志中还会记载官员参加科举考试的时间、任职方式(任、补、调、署、摄、代理、兼理等),及上一任、下一任所任官职、离职原因等,并辅助以地方志中名宦、宦绩等卷记载部分官员在任时的政绩及履历信息,将这些主要任职信息分为45个字段进行录入,以此为基础建设量化数据库。

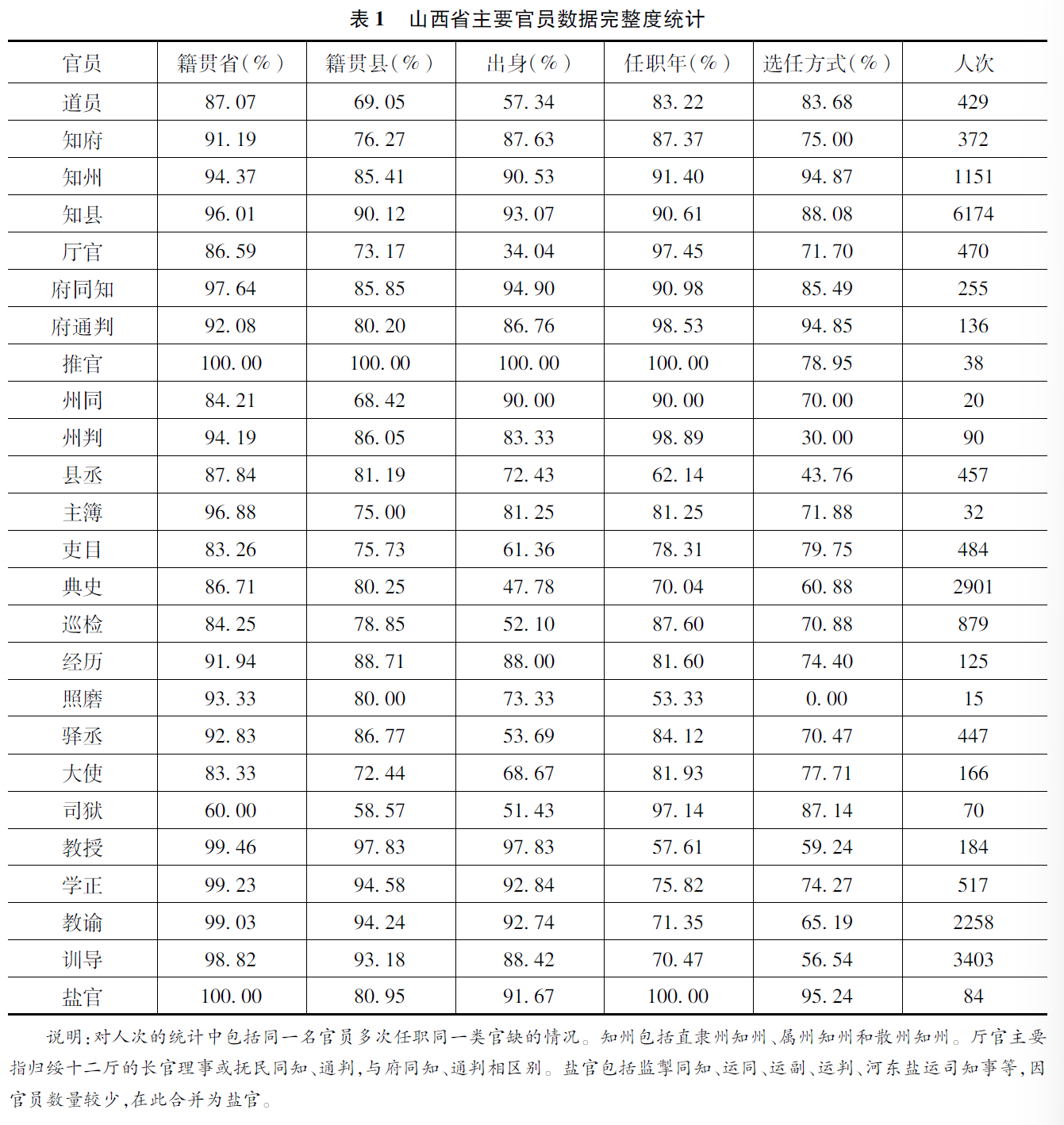

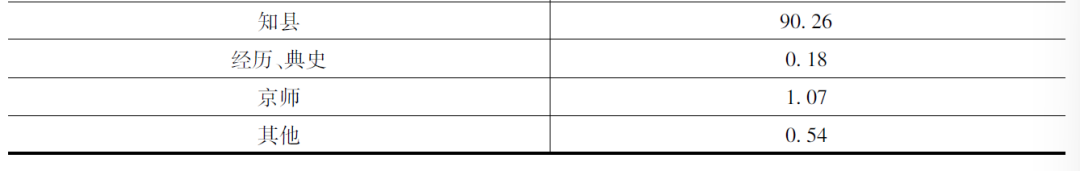

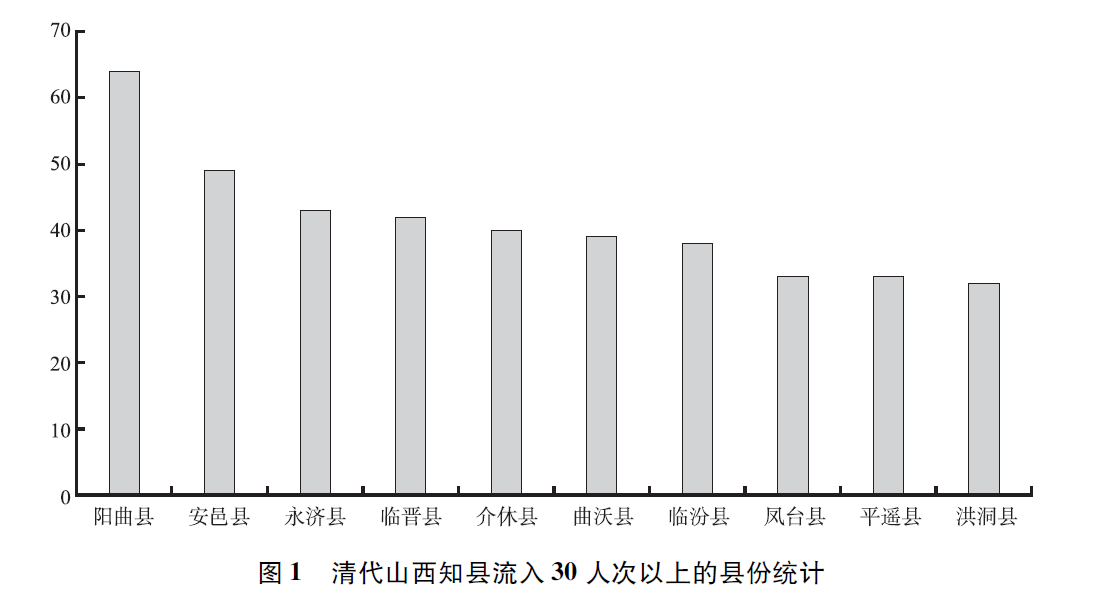

本文研究所使用的官员数据来自对347部清代、民国山西地方志职官信息的搜集,既包括清代山西道员、知府、厅官、知州、知县的信息,同时包括同知、通判、州同、州判、县丞、吏目、典史、巡检等佐杂官员以及教谕、训导等教职官,还包括监掣同知、运判、运同等河东盐官系统,共21478条官员数据,其中担任过山西省各县知县者有4477人,共计6174人次。因山西省各府州县地方志修纂次数及编修质量的差异,会直接影响方志所载官员名单能否覆盖清朝各个时期。从记载各府州县正印官的时间看,约有3/4的正印官记载至光绪、宣统朝,大体可以覆盖曾在山西任职知府、知州、知县的官员。从各府州县正印官数量看,约有2/3府州县正印官数量在60人以上。从清代山西各级官员信息看,民人官员籍贯信息的完整度较高,除司狱外,各级官员籍贯省完整度在80%以上,籍贯县在60%以上(见表1)。由于州县正印官籍贯信息保存较为完整,即使出现重名情况,也可借助籍贯信息加以区分。同时,正印官的任职年信息记载较为理想,完整度在90%以上,这为追踪官员的流动情况提供了极大的帮助。

此外,由于清代职官数据库(地方志)尚在建设中,故本文的数据来源只有在山西省内任职的官员信息,为追踪山西官员向省外流动的情况,还将辅助缙绅录数据库中的官员数据。缙绅录数据库包括了官员的任职官缺、姓名、身份、旗分、出身、籍贯、选任方式等信息,数据主要集中在1820年以后。由于1850年以后的缙绅录版本较为连续,故本文于缙绅录数据库中,提取1850—1911年山西官员的任职信息,这其中既有任职于山西省期间的记录,也有在山西任职结束后流动至外省的任职记录,共计17778条。

二、 知县平调的流动方向

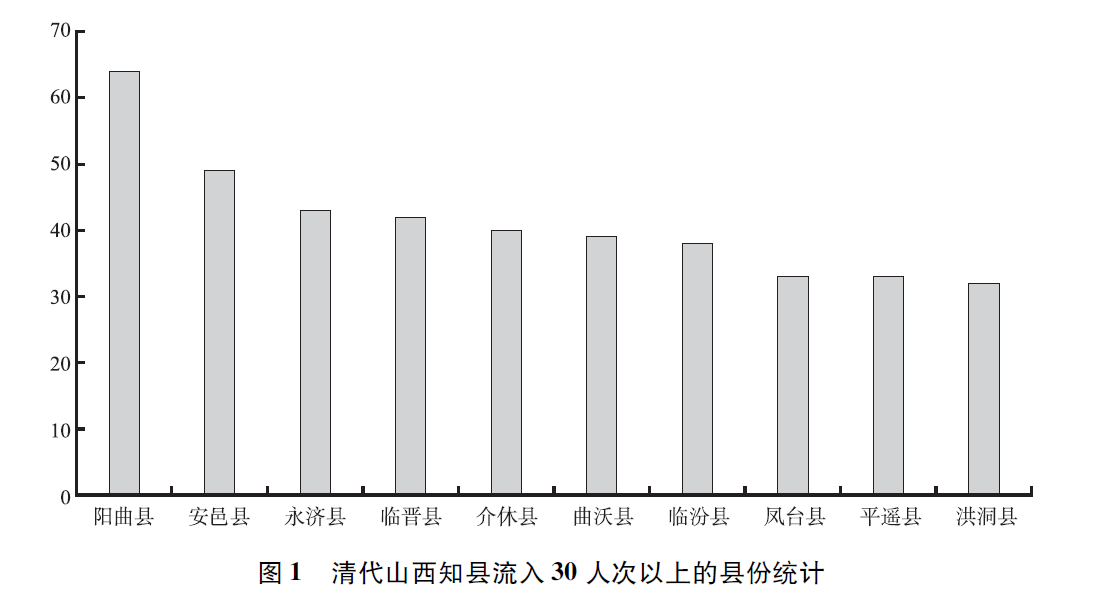

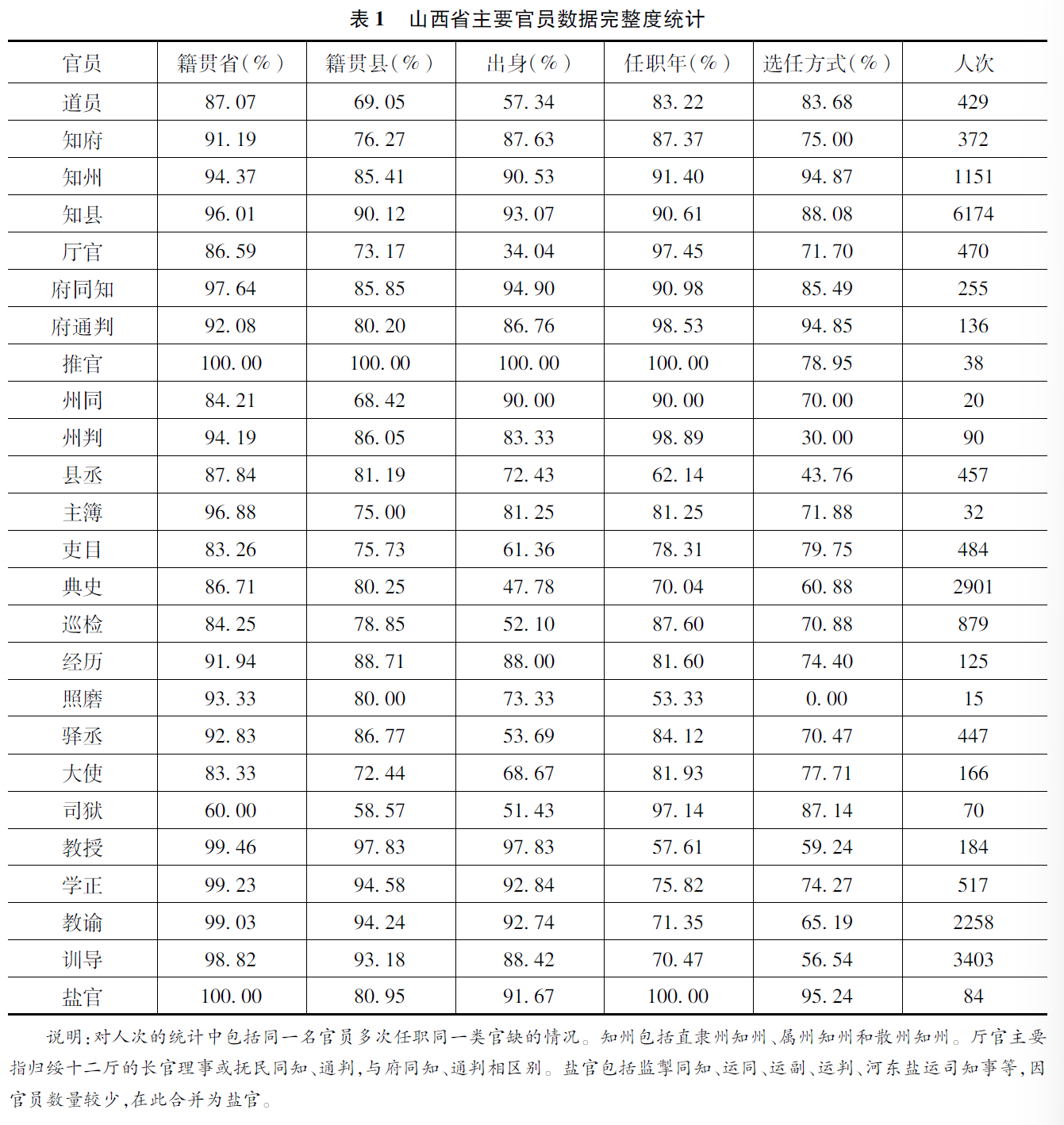

清代职官数据库(地方志)中,在山西省任过知县的官员有4477人,共计6174人次。知县在山西省内发生流动总计1672人次,其中平调1388人次。将知县空间流动中流入官员数量在30人次以上的县进行统计(见图1),从官员流入县的情况看,其规律性十分明显。流入首县阳曲县的官员数量最为突出,有64人次,远超其他县。其次为安邑县,有49人次。因河东运城盐池在安邑县境内,运城商民杂处,事务繁多,故安邑县知县负有弹压缉私之责,是为山西紧要之缺。此外,永济、临汾、凤台三个县分别是蒲州府、平阳府、泽州府的附郭县,说明知县在山西省内流动时,向附郭县流动的趋势较为明显。

清初继承了明代的文官选任制度,并在其基础之上进一步完善了官员选任之法。知县根据官缺的不同,选任方式主要分为两种:一种选任方式是由吏部月选决定,为选缺。选缺是采取掣签的方式,去哪里任职全凭运气,随机性较高。山西省各县中,选缺比例较高,根据光绪《大清会典》记载,山西85个县中,有70个县为选缺。另一种选任方式则是由督抚题调,为题缺或调缺。山西省内政务较为繁忙、治理难度较高的县皆由督抚负责题调,其中包括阳曲、榆次、临汾、曲沃、永济、临晋、平遥、介休、凤台、大同、安邑、闻喜12个县为题缺,徐沟、太平、汾阳3个县为调缺。就知县的流动情况看,流入官员数量在30人次以上的县中,仅洪洞一县为部选缺,其余9县皆为题缺、调缺。而流出县中,崞县的流出人次最高,有43人次。虞乡县、平遥县、洪洞县、盂县、芮城县、高平县流出在30人次及以上,除平遥县为题缺外,其余为选缺。由此看,山西知县流动时呈现由选缺县流出、向题缺和调缺县流入的趋势。

之所以呈现以上流动趋势,与题缺、调缺的官员来源有直接关系。题缺缺出,由督抚以应升及候补之员题补;调缺缺出,于省内现任同品级官员内拣选调补。但至道光元年(1821),朝廷对题缺、调缺的选任作出新的规定,二者都可从候补、应升及现任官员内选择,只是优先顺序不同,“各州县应题缺出,先尽候补人员题补;如候补无人,准以应升人员题升;如再无合例堪升之员,始准于现任拣调;应调缺出,照例以对品现任人员拣调;如无合例堪调之员,准以候补人员题补;如候补无人,方准以应升人员题升”。光绪十年(1884),清廷又在知县题缺、调缺的选任来源中增加了进士即用酌补。因此,山西省内题缺、调缺县中,部分县的知县来自山西省内的现任知县,所以知县会出现在省内流动的情况。

除官员正式题补、调补以外,官员流动也会受到署理制度的影响。清朝署理制度规定,“州县缺出,事简者,令邻近州县及试用候补等官署理;事繁者,于别府同治、通判等官内选择廉能之吏署理”,因此,署理官的来源既有实缺官员的兼理、调署,又有候补试用人员署理。督抚派官署理不受题缺、调缺以及选缺的限制,且以何种班次顺序选择署理官员,同治朝之前吏部也未统一规定,由督抚和各省章程决定。无论邻近州县兼理、调署,或是候补试用人员接连署理多个县,也会形成知县于山西省内的流动。

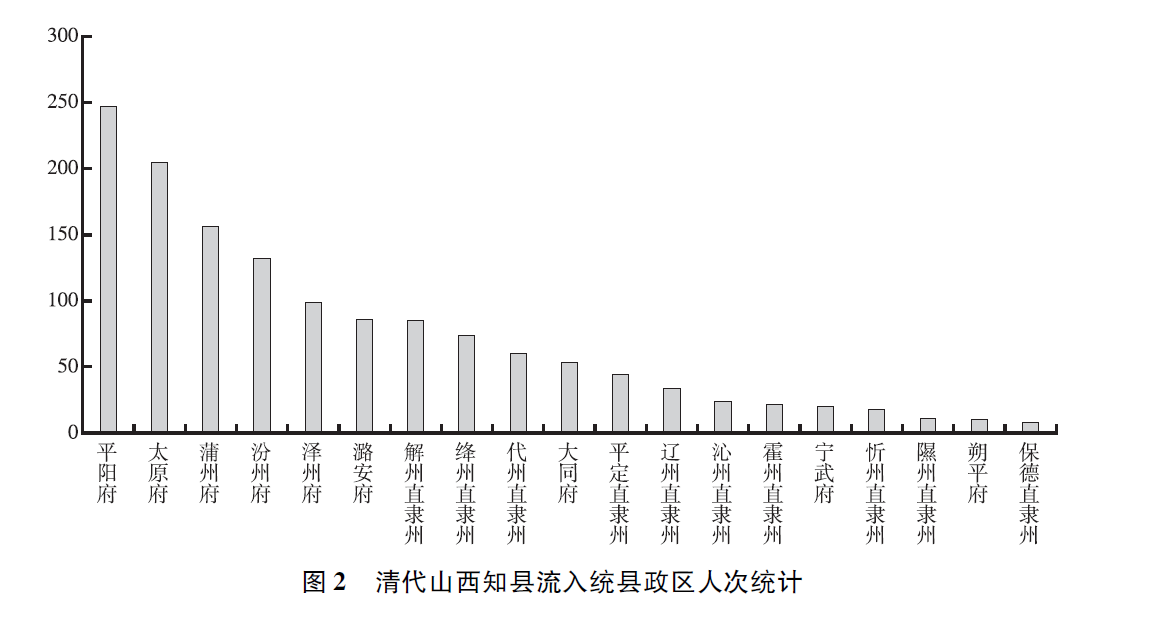

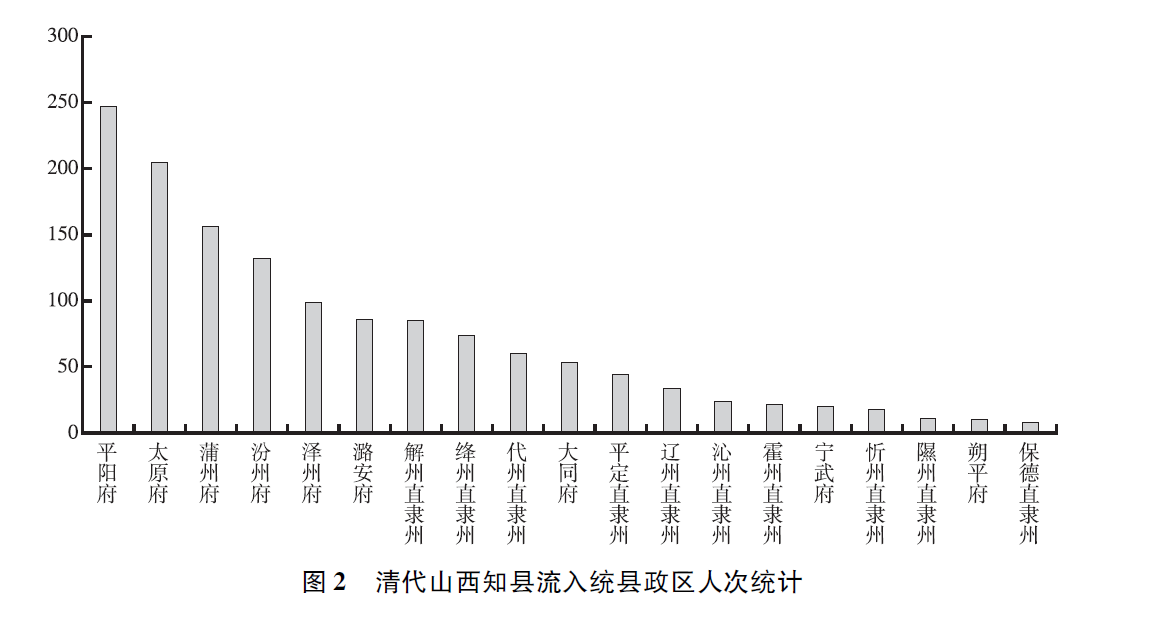

将山西省内知县平调所流入的统县政区进行统计(见图2),知县向府流动的人次总体高于直隶州。尤其是平阳府的流入人次最高,有247人次;其次为太原府,有205人次。直隶州中流入人次最高为解州直隶州,有85人次。之所以集中流入这几个统县政区,一方面与其下所辖具体县的情况有关。太原府下辖阳曲县、榆次县,以及平阳府下辖临汾县、曲沃县,均为事务繁要之地,流入人次较高。而安邑县所辖境内有盐池,这是造成流入解州直隶州人次较高的主要原因。另一方面与辖县数量有关。清初平阳府下辖28县、6属州,太原府下辖20县、5属州;雍正二年山西巡抚诺岷于平阳、太原二府内共析置9个直隶州,二府辖县数量才得以减少。但至清末,平阳府依旧辖有9县,太原府辖有10县,辖县数量多于一般直隶州。

根据知县流入统县政区与流出统县政区的情况看,山西知县平调时多以跨府(直隶州)流动为主,共计1171人次,占平调总人数的84.37%;同府(直隶州)流动的概率相对较低,占比仅15.63%。在山西省内,知县最多可在同一统县政区内不同县份任职三次,如直隶束鹿举人张钟秀,乾隆三十五年(1770)署理平阳府赵城县知县一职,乾隆三十六年(1771)五月署平阳府汾西县,乾隆三十七年(1772)奉旨实授,乾隆四十年(1775)调补平阳府太平县,其三任皆于平阳府内流动。

有1023名担任知县的官员在山西省内至少发生一次流动,占比约22.85%;有3454名官员任职知县后,就消失于山西省的地方志记载中,占比约77.15%,这部分官员中大多数仕途便终结于此,也存在部分官员流动至山西省以外任职的情况。山西省内至少发生一次流动的1023名官员中,有874名官员在山西省内发生第一次平级流动,这其中又有391名官员发生第二次省内的流动。对持续在山西省内任职知县的官员继续追踪发现,官员最多可以在山西省内发生9次流动后仍继续任职知县,绝大多数知县流动在5次以下。由此看,虽然知县整体晋升较为困难,绝大部分知县终其一生无法晋升,但并不代表这些知县没有在同一级官缺之间发生流动。就山西省而言,知县发生一次流动后,发生第二次流动的可能性明显增加。这与其在前两次任职知县时积累了更多的政绩、经验与人脉存在一定关系,进而增加了继续流动的可能性。官员的空间流动不仅是清廷控制地方的一种手段,同时又可以视为朝廷的一种奖惩机制,政绩较好、表现突出的官员则有可能流动到更重要的官缺上任职。

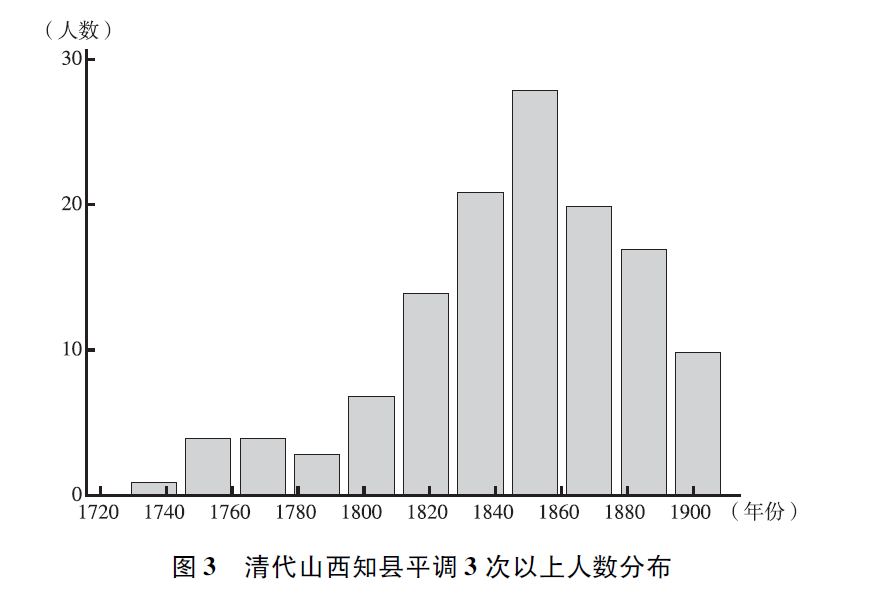

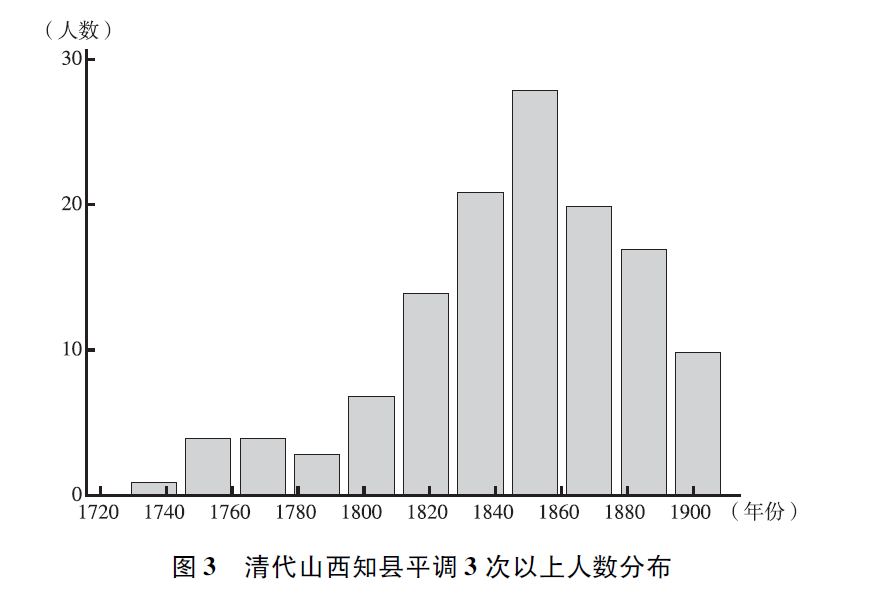

虽然知县在山西省内的流动持续发生,但较为明显的是,清末知县平调更为频繁。如图3所示,对知县平调3次以上(即任职4次知县以上)的官员任职年进行统计可以发现,大约从1810年开始,知县平调在3次以上的人数明显增多,尤其是在1840—1860年,知县平调3次以上分布最多。

之所以从嘉庆末道光初开始官员平调人数逐渐增多,是因为官员选任制度在这一时期发生重要变化。雍正年间,候补及候选人员分发、举人分发、进士分发等各种名目的分发情况相继出现,但尚未成定制,且涉及人数较少,并且分发范围限制在指定省内。清中期开始,由于各种选任途径的增多,积累了大批待缺官员,至乾隆中期各种分发制度逐渐成为定制,如举人大挑制度,即大挑一等举人分发各省,以知县等试用,大约于乾隆中期定型。进士分发于嘉庆十年(1805)成为定制,即新进士引见后由吏部掣签分发各省,以知县即用。各种分发的出现,发展至嘉庆朝中后期,各省已出现大批待缺官员,尤其是鸦片战争以后,捐纳、保举以及军功人数激增,入仕途径的多样化,使各省待缺官员越来越多。由于官缺总数没有发生变化,为解决这一问题,各省督抚令大批待缺官员署理各缺,并加快了官职的轮转速度,使更多待缺官员获得署职。由此,待缺官员既能获取衣食之资,同时也能在署缺期间得以在官场历练。

而官员在山西任职知县后流动至省外的情况,以缙绅录数据库中1850—1911年的官员数据对山西知县的流动情况进行追踪发现,任职知县的1120人中有341人至少发生一次流动,其中在省内流动的官员有269人,占比约24.02%。跨省流动的官员有72人,占比6.43%。有779人任职知县结束后,在缙绅录的记载中消失,占比约69.55%,说明这些人职位未发生变动。流动至省外者,前往京师任职的人数最多,有9人;其次为流动至安徽、山东、广西、江西等省的人较多。对这1120人中持续在山西省内各县进行流动的官员追踪后发现,总共只有88人流动至省外。

之所以官员会平调至山西省以外,主要是官员因丁忧、终养、告病、降革等原因出缺。根据出缺情况的不同,或归吏部候补掣签选授,或呈请分发原省候补,或坐补原缺,亦或援例捐免坐补,也有奉旨不必坐补原缺,归班铨选。此外,官员如果因回避开缺,或由督抚指缺对调,或留省内酌补,如果需要回避原任职之省,或由总督于其统辖的其他省改调,或由吏部掣签补用。只要官员出缺后,归吏部选授之人,便可能形成官员的跨省流动任职。如山西榆社县知县郑照良,光绪五年(1879)二月到任,光绪七年(1881)因丁母忧回籍守制,服满后由吏部带领引见,奉旨不必坐补原缺,于光绪十二年(1886)九月签掣江西金溪县知县。江苏武进县进士冯晟,咸丰三年(1853)选授山西五台县知县,到任后因病开缺,病痊后捐免坐补原缺,咸丰五年(1855)拣发湖南以知县差遣,咸丰六年(1856)经湖南巡抚奏补宜章县知县。贵州贵筑县进士孔繁昌,光绪十八年(1892)签掣山西临县知县,因牵涉教案被革职,后经查明系属冤抑,仍留原省补用,但孔繁昌捐离原省山西,改指河南,后补阌乡县知县。山西太原县知县沈淦咸丰六年八月到任,咸丰七年(1857)调补稷山县,后因回避游幕省份,改掣陕西,咸丰十一年(1861)题补鄠县知县。

由以上分析看,在山西省任职知县后,发生空间流动的概率偏低。而知县若发生平级流动,主要呈现出省内跨府(直隶州)流动的趋势,流动至山西省以外任职几率较小。官员进入山西省任职知县后,其在省内的流动主要受到山西巡抚的调动。官员只有因各种原因出缺后,才有机会平调至省外任职。

三、 知县平调与缺分变化

山西省知县在省内流动时虽以平调为主,但流出县与流入县的重要程度、治理难易情况却有很大差异。政区分等制度是中国古代政区管理的一项重要制度,对地方行政管理和官员选任、考核与晋升发挥着重要作用。清代以政区缺分等第制度决定官员选任方式的不同,从而影响官员的流动方向。雍正九年(1731),在广西布政使金鉷建议下,清朝于全国制定了“冲、繁、疲、难”划分州县等第的制度,但此时“冲、繁、疲、难”与已有的“最要、要、中、简缺”四缺分制度并未完全对应。在此之后缺分等第制度历经雍正十二年(1734)、乾隆七年(1742)及乾隆十二年(1747)三次大的调整。其中乾隆七年,朝廷统一规定“冲、繁、疲、难”四项者为最要缺,兼三项为要缺,兼两项为中缺,一项及四项俱无为简缺,最要缺和要缺由督抚题调,而中缺、简缺大多则由吏部掣签选授。

乾隆七年,为将缺分与等第完全对应,山西省内88个县中有49个县缺分发生调整,最要缺改要缺有1个,要缺改中缺9个,要缺改简缺3个,中缺改简缺有36个。此外,还有18个县“冲繁疲难”四项字数发生变动。但是,此次对题缺、调缺与选缺数量的调整甚微,主要是“冲繁疲难”四字项数与缺分之间对应关系的调整,调整后山西有13个县为要缺,75个中缺及简缺,而督抚题调缺仅增加1缺。

此后,山西省内各政区缺分等第基本保持稳定,变动较小,这主要是因为繁简互换之例的出台。乾隆四十三年(1778),吏部规定政区缺分不能随意进行调整,若一省内简缺改为繁缺,必须有一缺由繁改简,在此项规定之下给予督抚调整政区缺分等第的余地较小。至清末,山西省知县官缺中仅5县缺分等第发生变动。乾隆二十八年(1763),因清源县裁并徐沟县,遂将徐沟县由“冲繁”二字中缺升为“冲繁难”要缺,改归督抚题补。太平县因复设史村驿,事务繁忙又位于道路要冲,乾隆二十九年(1764)由专“繁”一字简缺改为“冲繁难”要缺,在外由督抚调补。乾隆三十一年(1766),因将寿阳县由“冲繁”中缺改为“冲繁难”要缺,为进行省内官员的繁简互换,将右玉县由“冲繁难”要缺改为“冲繁”中缺,归部铨选。嘉庆四年(1799),因汾阳县额征地丁银数量达7万余两,又是汾州府首县,承办事件繁杂,因此由“繁难”中缺改为“繁疲难”要缺,并根据繁简互换之例,将寿阳县改回“冲繁”中缺,归部铨选。宣统三年(1911),山西省共计有15个县为要缺,即前述15个题缺、调缺县份;12个县为中缺,58个县为简缺。

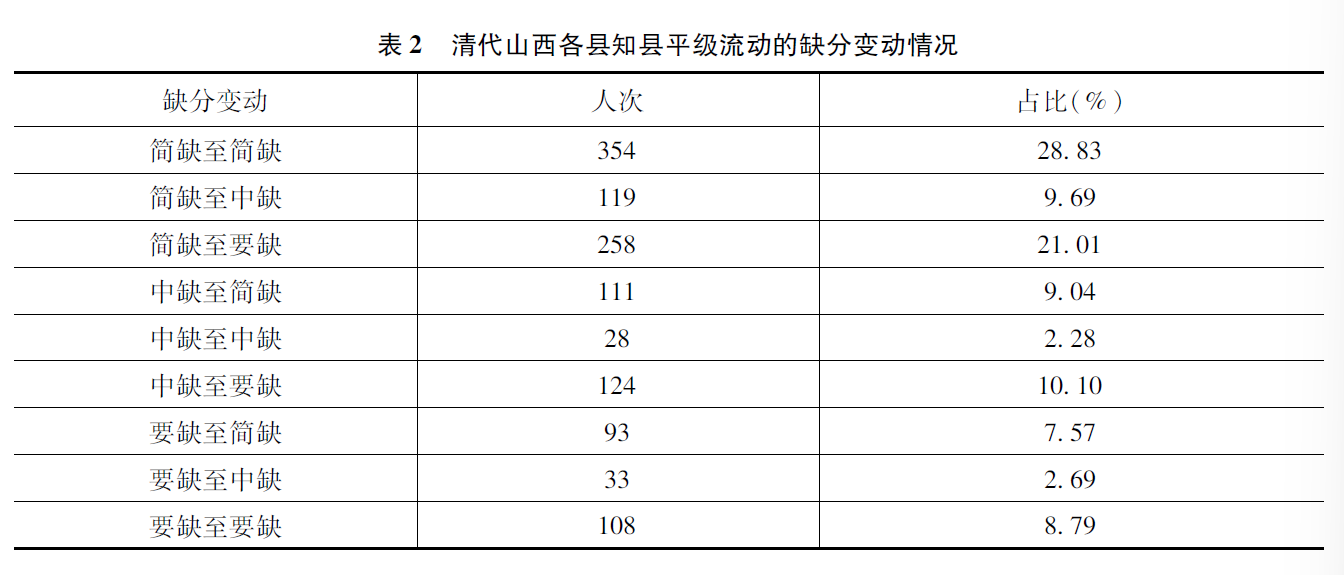

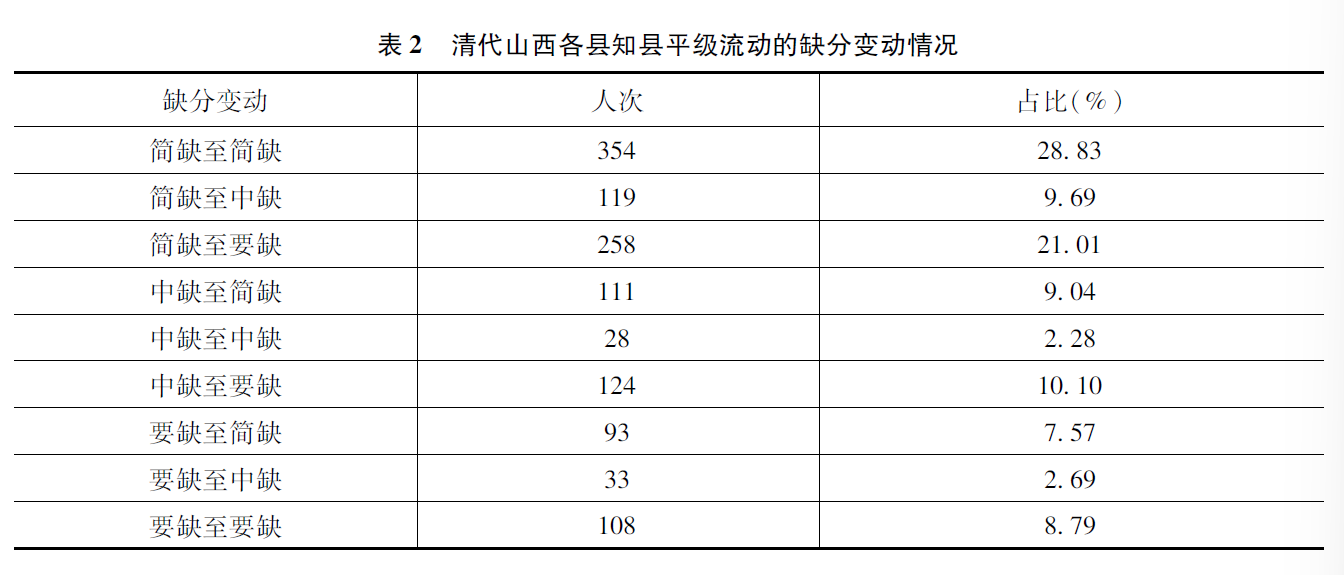

(一)隐性升迁机制:知县“以简调繁”

官员在山西省内任职知县后,仍会在不同知县任上多次流动,将官员流出县缺分与流入县缺分对比发现,其中由“简”(即简缺、中缺)向“繁”(即要缺、最要缺)流动,合计382次,占比31.11%;同一缺分间的流动有490次,占比约34.18%;由“繁”向“简”流动有126次,占比10.26%。若对每个官员仕途生涯中第一次任职县的缺分与最后一次任职县的缺分进行对比会发现,官员只流动一次时,由“简”向“繁”流动占比41.49%;官员流动两次、三次、四次时,由“简”向“繁”分别占比为44.44%、46.58%、46.15%;而流动五次时占比已达75%。由此可知,山西省知县在流动时较多呈现“由简至繁”,或是同一缺分之间的流动。而从官员整个仕途生涯看,其多次平级调动也多呈现“由简至繁”的趋势。

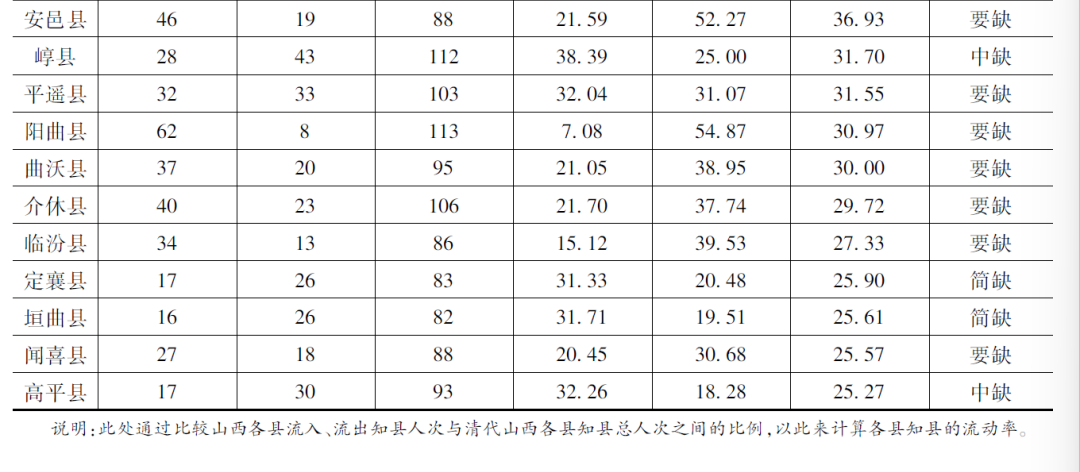

统计山西各县知县流动率,可以发现整体上要缺知县的流动率高于中缺、简缺。表3所列为流动率在25%以上的县,要缺在流动率较高的县中占据多数,流动率最高为凤台县。知县流入率在30%以上的县中,除平陆县外,其余皆为要缺;而流出率在30%以上的县中,除平遥县、凤台县以外,其余皆为中缺、简缺。从流出率、流入率情况看,山西知县流动呈现多数官员从简缺县流出,向要缺县流入的趋势。

吏部和督抚在选官用人时,为达到“人地相宜”,初任者往往从治理较为容易的地方开始任职,能力较优的官员有机会被调往要缺任职,“自来州县缺分,必有繁简之分。其人果长于才也,自堪由简以调烦;其人而绌于才也,亦当由烦而改简。若不谙其才之长短,本当先以简缺试之,自是用人之至理”。官员在其仕途生涯多次迁转中,即便任职官缺品级没有发生变化,仍是在各县之间流动,但多数官员可以实现官缺“由简到繁”的变动,总体上暗含一种晋升的趋势。

制度规定下的官员晋升,直接体现在官缺品级的变动。但制度规定之外,也暗含隐性的升迁机制,一方面体现于潜在的晋升资源上,如官员所任职部门的权力大小、重要性程度、职责难度与风险等。另一方面,表现在地理空间与官缺的结合上,这方面主要是针对地方官而言。清代虽将州县划分缺分等第,但在制度上也并未明确表示官员若在同级政区之间发生调动,其缺分发生变化,就代表晋升或者降职。除苗疆缺、烟瘴缺等特殊官缺所在之地,因特例擢升外,一般情况下繁缺事务繁多,油水较多,是为肥缺。如同为七品知县,“优者岁入七八万金,瘠者岁入一二千金,优者终任而归即成豪富,瘠者竭蹶从事尚虑亏赔”。由此也加快了繁缺知县的轮转速度,使知县的流动率也因此提高。而且在晋升机会上,繁缺的晋升几率约为简缺的2倍。缺分的不同,实际上也意味着官缺实际地位的不同。所以,官员在同级官缺“由简至繁”调动,也可以看作重用提升,暗含隐性的晋升阶梯。

(二)知县“以繁调繁”

官员在同一级缺分之间流动时,有一种较为特殊的情况,就是要缺至要缺的流动。如表2所示,其中有108次要缺之间的流动。这类流动的发生主要分为三种情况。第一,官员在要缺任职,因丁忧等原因离任后,事毕后再返回山西省内任职要缺。如顺天府昌平州举人章寿嵩,咸丰三年捐输议叙知州衔,调补山西介休县知县,咸丰五年丁忧回籍守制,遵例捐免坐选原缺,仍以知县指分山西,同治二年(1863)补太平县知县缺,介休、太平二县皆为要缺。

第二,因回避亲族而对调。官员回避开缺候补者,“京官由部铨选,外官或指缺对调,或留省酌补”,所以出现官员从要缺流动至要缺任职的情况。如光绪十一年(1885),新补山西蒲州府知府杜崧年与该府所属临晋县知县艾绍濂为儿女姻亲,临晋县为要缺,遂将艾绍濂与同为要缺的平阳府临汾县知县李荣和对调。

第三,出现“以繁调繁”是因为巡抚的“违例而行”。清例规定,中缺与简缺之间可以互调,但是不能“以繁调繁”。“冲繁疲难”三项、四项相兼者即为繁缺,如以繁缺调补繁缺,例不准行。但“以繁调繁”实际并未严格执行,督抚因没有合适人选调补要缺知县,只能以繁调繁,各省题缺、调缺出,“其有员缺紧要,人地实在相需,而所保之员与例稍有未符者,必须详细声明,专折具奏,俟奉旨交议”。一般若无其他不合例事故,皇帝都会予以准行,极少数被驳回。在山西省内集中体现在从各要缺县调补至首县阳曲县多达20次,而其余要缺县之间的流动占比较为平均,远低于流入阳曲县的数量。如道光三年(1823)阳曲县知县缺出,山西巡抚邱树棠在奏折中称,虽有即用进士数员,但系初登仕途,难以胜任繁缺,现任官员中“非现居要缺,即人地未宜”,所以奏请将平遥县知县杨霖川调补阳曲县,并明确说明此举为“以繁调繁”,“与例稍有不符”,而因阳曲县为山西首邑,不同于寻常繁缺,“谨遵人地相需之例”,所以向皇帝专折奏请。这一情况在乾隆中期就逐渐出现,到道光年间更为普遍。

阳曲县为山西省首县,知县与巡抚、藩臬等省级大员同居省城,各种资源汇聚于此。省内重要官缺的选任大多掌握在山西巡抚之手,而巡抚会斟酌考虑布政、按察二使所提供的知县人选建议。在此地任职,与省级大员接触机会较多,更有利于官员积累政治资源,阳曲县可谓是官员竞相追逐之美缺。而山西巡抚对阳曲县知县的选任也格外慎重,需要挑选“勤明干练”之人,才足以胜任此缺,因此更倾向于从现任官员中挑选合适者。在山西巡抚调补阳曲县知县的奏折中,往往出现一套惯用说辞,声称虽有实缺候补并即用知县,但难以胜任首邑,佐杂各项应升之缺也无合适之人,所以只能从现任知县中遴选。现任知县中又往往是以“人地相宜”的名义,看重在要缺任上的官员。道光年间,有19人任职阳曲县知县一职,其中11人是山西巡抚违例奏请“以繁调繁”,尤其从道光元年至道光七年(1827),接连6任知县都是“以繁调繁”。

或许正是因为各省普遍存在这种现象,道光二十三年(1843)朝廷规定,“官员有必须更调者,查系由三项要缺,更调四项要缺及最要之缺,或由四项要缺及最要缺,更调附省首邑,并由内地要缺,更调边疆、海疆、夷疆、苗疆及烟瘴等项要缺者,该员如非另有不合例事故,即行议准”,对于省会首邑来说,不能以繁调繁之例有所松动,给予督抚更大的调配权力。在清中后期,督抚调配官员的奏折中常出现“虽稍有违例”之语,某些情况下的违例而行似乎成为一种常态化。

以上“以繁调繁”是指官员以实授身份调补其他官缺,若官员未曾实授,以署理身份调署时,也需要遵守不得“以繁调繁”的规定。如道光二十二年(1842),山西巡抚梁萼涵奏请将官员华典调署阳曲县,华典为大挑知县分发,签掣山西,先题署赵城县,又调署闻喜县,尚未题请实授。闻喜、阳曲二县皆为要缺,吏部认为华典调属阳曲县“系属以繁调繁,核与请调定例不符”,说明官员未曾实授时,以署理要缺身份调署要缺,也是与例不符。但最终道光帝还是同意山西巡抚所请,以华典调署阳曲县。

需要注意的是,如果官员本任为某县实授知县,调署其他要缺县后,再调补要缺,统计时也会将此情况处理为要缺向要缺流动。但这种流动方式并非清廷所定义的“以繁调繁”,而是以其实授知县的缺分进行判断。如右玉县知县刘养锋道光元年调署平遥县,道光二年(1822)调补安邑县知县,右玉县为中缺,平遥、安邑二县皆为要缺。虽然刘养锋是从平遥县流动至安邑县,但其实际身份为右玉县知县署理平遥县,从右玉县调补安邑县,为中缺调动至要缺,与例相符。

(三)人地相宜:知县对调与官缺调适

为达到官员与官缺的人地相宜,清廷不仅根据官缺繁简制定不同的选任方式,而且官员任职之后,若仍旧出现人地不宜的情况,清廷也有相关制度规定对此进行调整。在康熙年间就出现繁简互调的情况,康熙二十年(1681),皇帝发布上谕,明令山西大同府州县各官,若为才具平常之任,令山西巡抚酌量调补简僻之处,并于通省现任官员内选择合适之人调补大同府州县。雍正九年,缺分等第制度确定后,各省中缺、简缺数量普遍较多,皆由吏部掣签选任。为使人地相宜,朝廷规定“如初选之员到任后,或人缺不称,仍令该督抚酌量具题对调”,给予督抚对部选官员进行官缺调整的权力。如山西闻喜县,“路当孔道,粮赋颇重,政务纷繁”,为“冲繁难”兼三项之要缺,现任知县张九功于乾隆二十四年(1759)调补,山西巡抚明德认为其到任之初尚能勉强办公,但该缺政务纷繁,张九功个人能力有限,“办理一切俱形竭蹶”。而夏县为中缺,事务较简,遂奏请以夏县知县李遵唐与张九功对调。

除繁简对调外,平级流动时缺分变动次数最多的情况为简缺之间的流动,有354次,占比28.83%(参见表2)。与要缺之间的流动较为相似,简缺之间的流动既有按照制度规定发生的官员流动,如官员因事离任后再次任职,又如因回避制度进行的官员对调。但同样也存在特殊情况。《晋政辑要》记载,“一项简缺若与一项简缺对调,谓之以简调简,例不准行”。但在实际选任官员中,督抚也时常违例奏请,皇帝也以人地相宜为由,予以准行。如乾隆二十七年(1762),山西巡抚明德奏请将永和县知县李翔鳞与长子县知县高蔼对调,二缺皆系简缺。之所以将员缺对调,明德在奏折中声称,“长子县地方幅员辽阔,村庄稠密,烟户众多,从前屡出邪教人犯,俱经拿获,究治在案,今直、豫二省邪教案内又连长子县奸民,现今臣遵旨跟究查拿、严加审拟外,此后查缉禁戢,必须贤能勤干之员,方足以资办理,非初任之员所能胜任”。长子县为专“冲”简缺,虽例归部选,但是明德认为部选之官员或系“初登仕版”,或“未谙风土”,不足以治理长子县。而在明德两次任职山西巡抚期间,对现任永和县知县李翔鳞留心查看,认为其“才识明干,操守廉洁,办理地方事务实心经理,不辞劳瘁”,遂将其与长子县知县对调。巡抚也清楚“以简调简,与例不符合”,但皇帝还是允准。不得“以简调简”的规定于道光年间似乎已经取消,道光末年的档案中,官员“以简调简”已不算作违例。

山西省内县的简缺数量较多,但简缺之间,视各县大小、地理位置以及实际政务繁简情况的不同,众多简缺中其实也有繁简之分。因乾隆四十三年“繁简互换”例的出台,督抚难以随意调整省内政区的缺分等第。然而,从乾隆至清末,州县各方面情况已发生很大的变化,尤其晚清政治和社会结构的巨变,州县治理也面临各类新情况的挑战。政区缺分等第作为一项全国性的制度设计,也使得各省内为数众多的简缺难以因时因势调整,只能在官员选任时由督抚来酌量简缺各县的“繁简”情况。

通过查阅清代山西简缺县官员对调档案,发现简缺在山西巡抚看来是更为重要的官缺,其特点集中表现为:地近黄河,地处与陕西、河南交界处,地处交通要道,民风刁悍、词讼繁多,以及因办理盐务或与传教士交涉等事务。在选任官员时,若官员才能不堪此任,山西巡抚遂将有经验的官员与其对调,才智较差者则调换至一些事简易治的地区。这种简缺之间的互换,其实从侧面反映出,巡抚在管理山西省时,视地理位置、实际政务及民风治安等方面的差异,简缺也有“隐性”的州县等级划分,这种划分不像全国政区缺分划为“最要、要、中、简缺”的刚性规定,而是山西巡抚对于全省简缺治理难易程度的综合考量。“国家设官分职,以察吏之权不能归于上,反寄之于各省督抚者,盖天下至大,州县至多,焉能人人自上简用?是以有调繁调简之例,令其因地制宜,量才授任,法至善也。”督抚对知县的调繁调简,多发生在对部选官员的调整上,其中也难免督抚徇私舞弊,进行官员的调剂,为人择缺。但另一方面,官员对调也可以充分发挥督抚辨人识才的灵活性,增强官员与政区的匹配度,达到人地相宜的目的。

四、 空间流动与仕途发展

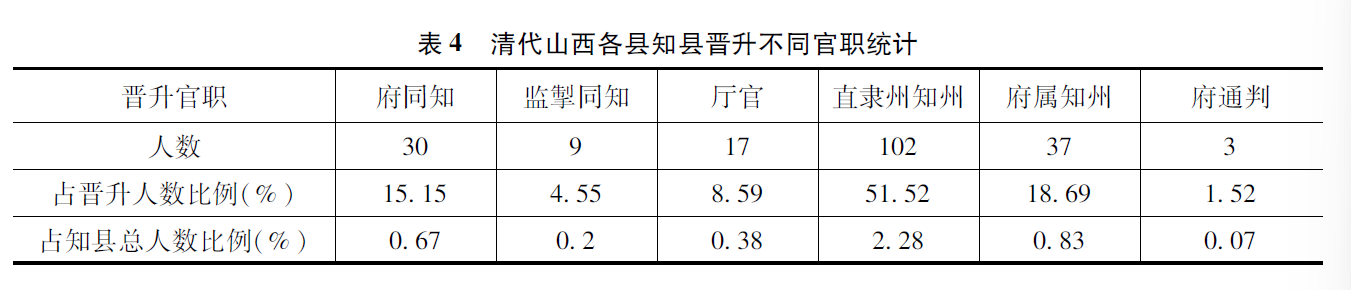

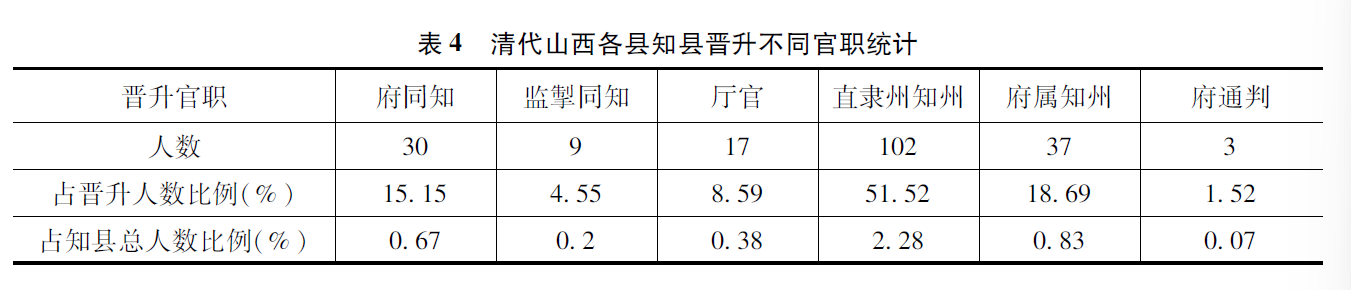

官员因迁转发生空间流动的同时,伴随着官职的晋升、平调或降职。根据清朝官制规定,清代知县既可升任六部主事等京官,在外官中又可升任府同知、直隶州知州、知州、盐运司运副、外府通判。通过对清代职官数据库(地方志)中山西省4477名知县的晋升情况进行统计,发现山西省内至少发生一次空间流动的1023名官员中,共有96名官员通过一次流动便成功晋升至省内更高职位,这一比例占到流动官员人数的9.38%,其中直接晋升为知州的人数最多(包括直隶州、属州和散州知州),其次为府同知。若将所有知县空间流动中产生的晋升人数进行统计,发现随着官员发生空间流动次数的增多,其晋升率总体呈现上升趋势。当官员在山西省内发生两次空间流动时,其晋升率相较于仅发生一次流动的官员提升了5%,这表明官员在山西省内任职两次知县后,其晋升概率有明显提升。但总体看,山西省内任职知县的4477名官员中,只有198名官员晋升至更高职位,晋升率仅为4.42%,晋升至更高职位较为困难。

知县晋升时,升至直隶州知州的人数最多,占比超过50%(见表4),其次为府属知州(包括属州和散州知州)。清初直隶州知州与属州知州皆为从五品,至乾隆三十二年(1767),直隶州知州的品级才改为正五品。虽同为知州,但直隶州体制与府相近,下有辖县,又有专辖地方之责,地位要高于府属知州。由山西省知县的流动情况看,知县晋升直隶州知州的几率大于府属知州。若不区分知州类别,超过2/3的知县可以升为知州。知州以外,升为同知(包括府同知、监掣同知、抚民同知)的比例次之,其中府同知占比最高,约15.15%。

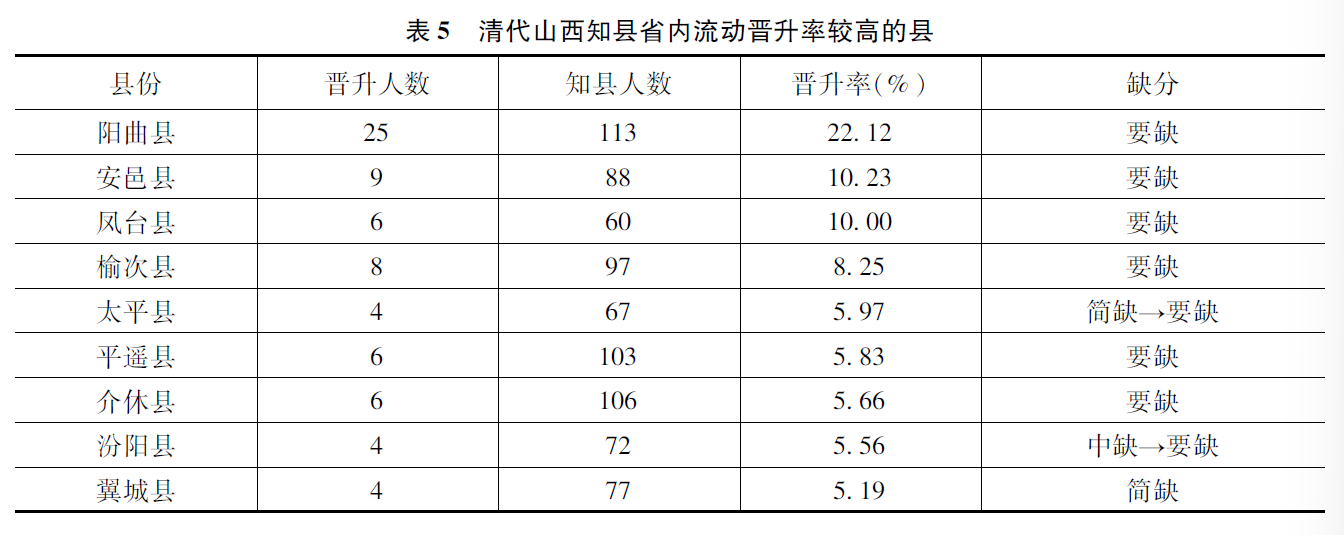

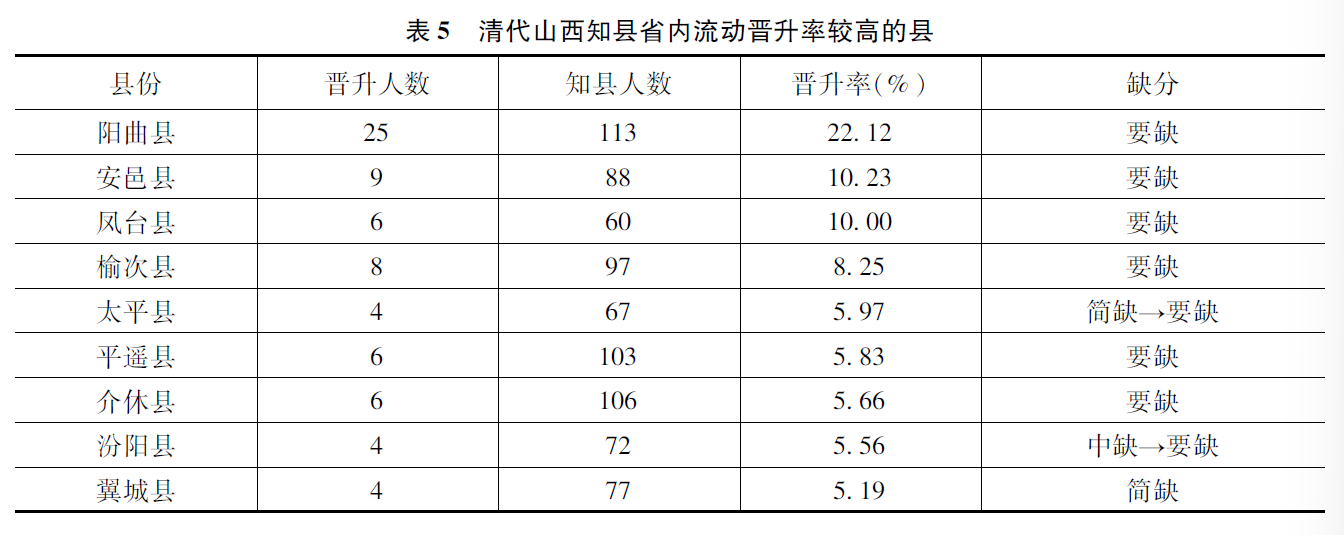

若从知县流动时所任职县的缺分看,要缺的晋升率为28.48%,中缺的晋升率为7.53%,简缺的晋升率为5.87%,要缺的晋升几率远高于中缺、简缺。而对各县晋升率进行统计后发现,首县阳曲县的晋升率最高,阳曲县知县中有25人晋升至更高职位,晋升率为22.12%。其次为安邑县,但晋升率已降至阳曲县的一半。如表5所示,晋升率在5%以上的县中,除翼城县以外,其余8县均为要缺。

阳曲县晋升去向较为特殊的是升补河东监掣同知一职。清代担任河东监掣同知的33人中,8人由阳曲县升补。河东监掣同知为河东盐务属官,嘉庆十二年(1807)由宁武府盐捕同知改设,负责掣放盐商、督修盐池渠堰、堵缉私贩等事务,为“繁难”要缺,驻解州直隶州安邑县运城。山西监掣同知一员缺出,由督抚于实缺盐员内升调,也准以地方之员题补。河东监掣同知不同于一般的府同知,其所司职务较重,嘉庆二十年(1815)就曾因为办公需费较多,养廉银从按照普通府同知支给1200两,增至2000两,所以在选任官员时也格外慎重。任职安邑县知县后,直接晋升的官员有9人,其中6人晋升为知州,3人晋升为同知。直接晋升为该县所属解州直隶州或河东监掣同知的优势并不明显,仅2人。如官员彭洙,雍正九年任翼城县知县,雍正十二年调安邑县知县,乾隆元年(1736)升解州直隶州知州;官员秦恒柄,嘉庆十三年(1808)任猗氏县知县,嘉庆十六年(1811)调补安邑县,道光元年升河东监掣同知。但是,担任过安邑县知县的官员中,有10人仕途生涯中曾实授或署理解州直隶州知州及河东监掣同知,如官员刘瀛,光绪二十七年(1901)正月调补安邑县,光绪二十八年(1902)十一月调补阳曲县,光绪二十九年(1903)委署解州直隶州。由此看,虽然安邑县知县直接晋升解州直隶州知州、河东监掣同知的优势并不明显,但山西巡抚在选择以上两个官缺的官员时,更倾向于有任职过安邑县知县的官员,一方面是安邑县知县有办理河东盐务相关事务的经验,更适合担任;另一方面是考虑到安邑县距离解州直隶州知州、河东监掣同知的驻地较近,以安邑县知县署理更为方便。

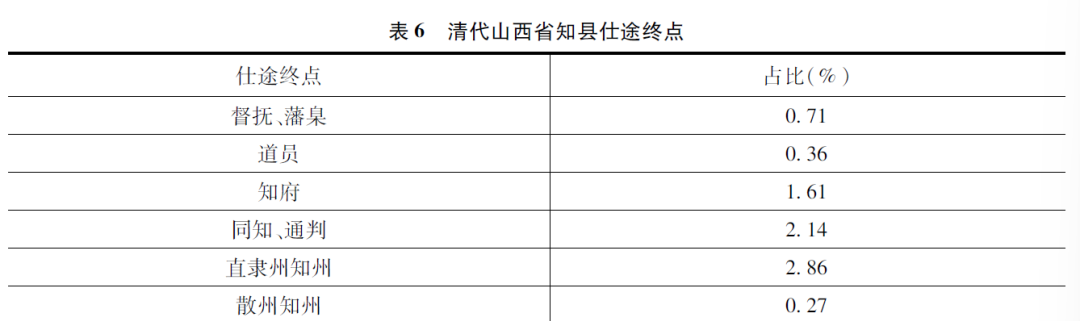

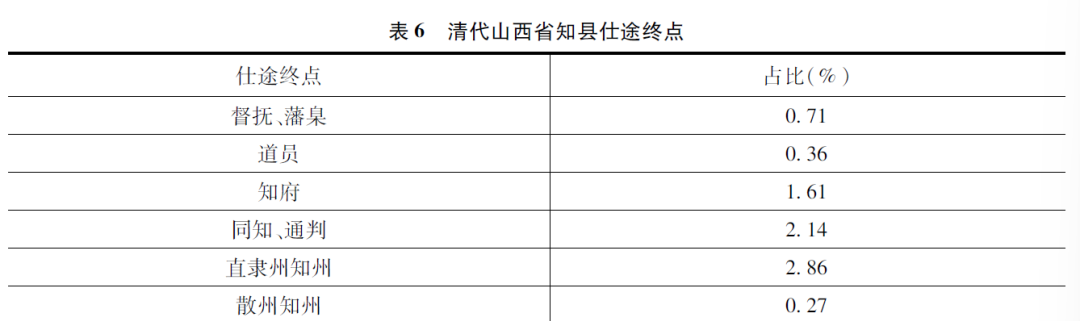

官员的流动情况不仅体现出官员在任职地点上的空间变化,同时还能反映官员仕途最终晋升的高度。一般情况下,官员最终任职为仕途生涯上所能达到的最高职位。仅从山西省内的知县任职情况看,清代职官数据库(地方志)中4477名山西知县,最终只有3人晋升至山西巡抚,占比0.07%;13人晋升至山西布政使、按察使,占比0.29%;22人晋升至山西省各道道员,占比0.49%;39人晋升至山西省各府知府,占比0.87%。若从全国范围进行追踪,对缙绅录数据库中担任过山西知县的1120人最终任职情况进行统计,发现终其一生做官止于知县、无法晋升者,占比90.26%。而有机会晋升其他官职的情况详见表6,其中晋升为直隶州知州的比例最高,约2.86%,能晋升为省级官员,包括总督、巡抚、布政使、按察使,占比仅为0.71%。

晚清官员选任方式日益复杂化,官员任职存在实授、调署、委署试用、代理等多种身份。不仅官员得缺困难,晋升也十分困难。有些知县虽已获得晋升资格,但因暂时无空缺职位可升,只能在知县任上继续等待,或在不同县份的官缺上多次调署轮转,这也可以从官员的实际任职经历中得以证实。如陕西朝邑县进士雷棣荣,根据清代职官数据库(地方志)追踪后发现其在山西省内流动9次仍任知县一职,再结合档案进行补充,雷棣荣实际在山西省流动多达12次。雷棣荣同治八年(1869)中进士后,奉旨以知县即用,遵例指捐广东,后又改捐山西,归即用班补用,光绪二年(1876)到山西后,加捐本班尽先补用。光绪四年(1878)署盂县(简缺),光绪五年二月题补灵邱县(简缺)。七年丁母忧,服阙起复回山西省,光绪九年(1883)选授天镇县(简缺)。光绪十年与榆次县知县吴师祁对调(要缺),光绪十二年(1886)调署闻喜县(要缺),光绪十三年(1887)调署阳曲县(要缺),光绪十五年(1889)回任榆次县,光绪十六年(1890)与凤台县知县瑞恩对调署理(要缺),光绪十七年(1891)又回任榆次县,光绪十九年(1893)先后署陵川(简缺)、临晋(要缺)二县,光绪二十一年(1895)署理霍州直隶州(要缺),光绪二十二年(1896)再次回任榆次县,光绪二十三年(1897)病故在榆次县知县任上。雷棣荣在山西从署理盂县开始,光绪十年调补榆次县后,他在13年仕途生涯中先后署理5县知县及霍州直隶州知州,除陵川县外皆为要缺。雷棣荣在光绪九年任职天镇县时已捐免历俸,但此后其并未实际升迁到更高职位上。光绪二十一年,巡抚张煦请以雷棣荣署理霍州直隶州的奏折中,称其身份为“在任候补直隶州知州、调署临晋县、本任榆次县知县”,说明其已获得升任直隶州知州的资格,但因暂无空缺,仍是任职知县。与雷棣荣履历相似的还有牟衍騋、程国观、黄缙荣、马鉴、张怀堃等,在山西各县之间调动达7次及以上,但最终能晋升至更高职的位却寥寥无几。

结 语

清代官员选任制度是清代官僚制度史的核心,而官员的空间流动正是选任制度运作过程的集中体现。基于清代山西省知县空间流动的总体特征,可以将其空间流动的模式概括为“跨府(直隶州)平级流动”,即知县空间流动表现为在不同统县政区之间的平级调动。

具体而言,其一,从知县平级流动的方向看,清代山西知县主要于省内进行流动,少数官员跨省流动任职;省内流动中,又以跨府(直隶州)流动为主,占80%以上,同府(直隶州)流动人数较少。而官员流入县份中以题缺、调缺为主,流出县多为部选缺。流入首县阳曲县的人次远超其他县。同时,在流入与盐务有关的安邑县方面,也展现出明显的优势,流入各府附郭县的趋势也较为突出。其二,分析政区缺分等第与官员空间流动的关系时,可以清晰看到缺分等第极大地影响了知县的流动方向。知县平级流动时,主要呈现由简缺流出,向要缺流入的趋势,以达到一种隐性的升迁,要缺知县的流动率也相对较高。简缺之间流动次数占比近1/3,这是山西知县平级流动时流出县与流入县之间最主要的缺分变化情况。部分空间流动中所呈现的“以繁调繁”“以简调简”,虽不符合制度的规定,但却是督抚对官员与官缺的合理化调整,以达到“人地相宜”的官员选任标准。其三,追踪知县的仕途生涯发展情况,可以观察到随着空间流动次数的增多,知县的晋升率总体呈现上升趋势,但晋升率仅为4.42%,向上流动十分有限。要缺知县的晋升率明显高于中缺、简缺,其中首县阳曲县的晋升率最高。但知县中最终能晋升到省级大员的微乎其微,道员、知府已成为知县流动的天花板。

从官员的空间流动特点,既可以观察到选任制度对官员流动的作用情况,同时也可以发现督抚在官员选任制度的运作过程中对官缺人选的调适。为了实现官员、官缺的“人地相宜”这一理想化的追求,以达到有效治理的目的,督抚一方面遵从官员选任制度规定而行;另一方面,督抚进行的一些官员调动游离于制度之外,以“稍有违例”却符合“人地相宜”的缘由试图与皇帝、吏部进行“讨价还价”,寻求皇帝的特旨允行。清廷在设官分职后,通过精细的缺分等第制度设计,巧妙地划分了吏部与督抚在官员选任上的权力分配。同时,为达到量才授任、人地相宜的用人理念,清廷又发挥督抚在选官用人上的灵活性,赋予督抚一定的自主权力。清廷试图在维持权力分配稳定的基础上,提高官僚系统的运转效率,以确保国家行政体系的有序运行。

对山西知县空间流动的分析,为观察清代官员选任制度的规定与实际运行提供了一个新的视角,有助于进一步理解清朝的官僚资源调配机制。在缺分等第之外,官员出身、任期等因素与空间流动之间有何关系,署理制度对官员空间流动的影响究竟有多大?不同省份、不同层级官员的流动情况与山西知县有何异同,仍有待于进一步的深入研究。

(来源:《近代史研究》2024年第5期,注释从略)