【内容提要】

东京审判围绕日本侵略战争,审理了“共同谋议”与“实行”两类反和平罪。在这一过程中,共涉及1927年、1928年和1931年三个追溯起始时间。其中,田中义一内阁组阁并开始推行侵华“积极政策”的1927年是法庭溯及的日本针对侵略东北进行“共同谋议”的起始时间。但因反和平罪的法律依据《巴黎非战公约》颁布于1928年,检方和法庭为了不违反罪刑法定原则,只将之后的罪行纳入管辖,而放弃对此前谋议活动的追究。1931年九一八事变的爆发标志着反和平罪突破“共同谋议”走向“实行”。澄清三个时间节点的含义,有助于修正前人的误解,从而深化对日本侵略及其战争罪行的认识。

【关键词】

东京审判 反和平罪 九一八事变 皇姑屯事件

1946年5月,由中、美、英、苏等11个同盟国共同参与的远东国际军事审判在东京开庭,史称“东京审判”。东京审判作为二战后唯一一场甲级战犯审判,不仅承担着惩处战争元凶的任务,还须对日本的侵略战争定性。由于后者是同盟国的希冀,也是检方和法庭在开庭之初就立下的宏伟目标,所以,检察官、法官在审判的任一阶段,对这一目标的关怀皆超出对战犯个人责任的论定,并细致地回顾了日本发动侵略战争的经过。由于法庭并未将所有该当其罪的日本高官政要绳之以法,因此,从长时段看,尤其对二战早已远去的今天来说,后者的意义实际更大于前者。

作为一场司法活动,东京审判对侵略战争的定性依赖于对反和平罪的起诉和审理。而追溯该罪至何时、确定日本侵略战争始自何时,事关今人对日本侵华战争和战争罪行的认知,是一个重要的问题。一般认为,1931年九一八事变的爆发标志着日本侵略战争的开始。然而,国际检察局和东京法庭却将罪行追溯至更早的1928年。其依据为何,相关研究尚付阙如。这一问题值得在澄清战争罪行含义的基础上加以探讨。

一、 侵略战争的“共同谋议”与“实行”

1946年1月19日,驻日盟军最高司令部颁布《远东国际军事法庭宪章》(以下简称“《宪章》”),规定将追究“远东战争罪犯”的以下三类罪行:

(甲)反和平罪。指策划、准备、发动或执行一场经宣战或不经宣战之侵略战争,或违反国际法、条约、协定或保证之战争,或参与为实现上述任何行为之共同计划或共同谋议。

(乙)普通战争罪。指违反战争法规或战争惯例之犯罪行为。

(丙)反人道罪。指战争发生前或战争进行中对任何平民的杀害、灭种、奴役、强迫迁徙,以及其他非人道行为;或基于政治上的或种族上的理由而进行旨在实现或有关本法庭管辖范围内任何罪行之迫害行为,不论这种行为是否违反罪行所发生的国家的国内法。

三类罪行之名皆援引自《纽伦堡宪章》。其中,反和平罪与反人道罪是盟国在二战之后新设置的,即罪行的发生早于罪名的发明,其主要目的是追究德日战犯发动侵略战争或实施种族灭绝的罪行。而“违反战争法规或战争惯例之犯罪行为”在二战前签订的《海牙陆战法规和惯例公约》与《战时俘虏待遇公约》中即已出现,所以,普通战争罪又被称为“通例的(Conventional)战争之罪”,实际久已有之。鉴于此,自纽伦堡、东京两场国际审判的开庭之初起,关于反和平罪与反人道罪的适用是否违反罪刑法定原则的争论便绵延不绝,至今未休。而不论是审判时的检辩双方还是后世法学家,对于普通战争罪则没有异议。即使是被告本人,也未围绕法庭对普通战争罪的管辖权提出异议。

1946年4月29日,国际检察局向东京法庭提交了针对东条英机等28名战犯的起诉书。起诉书包含三组,共55项诉因,涵盖日本对中国、美国、英联邦、法国、苏联等国的侵略,以及在与各国作战过程中违反战争法规,杀害平民、俘虏的罪行。与《宪章》规定的三类罪名稍有区别,诉因的三种组别为:1.反和平罪,包括第1项至第36项诉因;2.杀人罪,包括第37项至第52项诉因;3.普通战争罪和反人道罪,包括第53项至第55项诉因。其中,反人道罪尽管名列起诉书之中,但实际并无一项诉因与之有关——第53项至第55项诉因追究的是“命令、授权、允许”或“无视”违反战争法规及俘虏公约的行为,即普通战争罪。在后续的庭审和判决中,法庭对该罪行的追究也完全没有体现。因此,反人道罪可说是东京审判中的未诉、未审之罪。在其他三类罪名中,杀人罪又因超越管辖权或与其他罪名重复而被法庭拒绝受理。也就是说,在东京审判中实际发挥作用的罪名只有反和平罪与普通战争罪。两者之中,涵盖多数诉因的反和平罪尤为重要,这不仅因为反和平罪是惩处谋议或实施侵略的日本高官政要的利器,还因为证明反和平罪的发生是追究普通战争罪的前提——只有伴随侵略战争的实施而发生的暴行才能被视为普通战争罪。鉴于此,检方与法庭如何起诉、判决反和平罪,尤其将反和平罪追溯到何时,是关系到侵略何时开始、哪些暴行可被定性为战争罪行的一个重要问题。

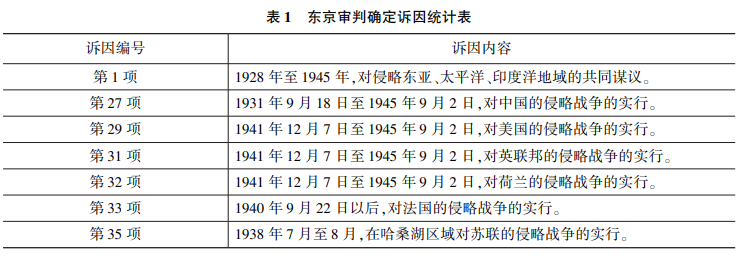

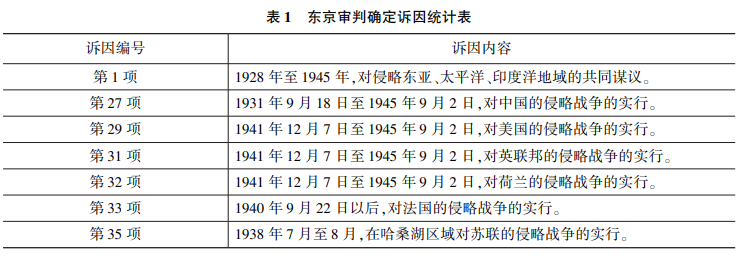

在起诉书中,反和平罪又被细分为四组:1.“总体的战争计划”,包括第1项至第5项诉因;2.“对各国的战争计划”,包括第6项至第17项诉因;3.“对各国战争的开始”,包括第18项至第26项诉因;4.“对各国战争的实行”,包括第27项至第36项诉因。这与《宪章》提及的侵略战争的“策划、准备、发动、执行”四个步骤若合符节。由于55项诉因过于“庞杂繁琐和缺乏逻辑上的严谨性”梅小璈、梅小侃编:《梅汝璈东京审判文稿》,第309页。,所以法庭在判决时只保留了经过简化的10项“确定诉因”,详见表1。

由表1可见,在确定诉因当中,属于反和平罪的占据多数,包括属于“总体的战争计划”的第1项诉因和属于“对各国战争的实行”的第27、29、31、32、33、35、36项诉因。这十分符合东京审判作为一场甲级战犯审判,格外重视追究反和平罪的特质。法庭之所以在反和平罪的范畴内省去“对各国的战争计划”和“对各国战争的开始”两类诉因,主要是考虑到前者可被“总体的战争计划”包含,而后者又与“对各国战争的实行”难以割离。在庭审记录和后世法学家的表述中,“总体的战争计划”往往被简称为“共同谋议”。因此,可以说东京审判主要清算的就是日本对侵略战争的“共同谋议”和“实行”两类罪行。

尽管同属反和平罪,然而,“共同谋议”不同于一望而知的“实行”,含义显然更加生僻。“共同谋议”虽是一个英美法概念,但其原理广泛存在于苏、德、日、中等国的本土法律中。在被纽伦堡、东京两场审判援用到国际刑事司法中后,“共同谋议”又有了新的含义:某一群体为实现存在明确计划的战争犯罪目的而进行的谋议行为。检方之所以在追究反和平罪时纳入“共同谋议”一项,是为了方便处理集体犯罪中的个人责任。众所周知,发动侵略战争是国家行为,非一人之力可以完成,而纽伦堡与东京两个国际军事法庭的审判对象却恰恰是个人。鉴于此,如何定义这种国家行为,应将哪些个人纳入受审范围,是起诉需要解决的问题。引入“共同谋议”既能把整台“战争机器”拆解成“零件”,从而看清作为“零件”的个人究竟是谁;又可将“零件”重新组合起来,观摩其在“战争机器”中的位置和作用,以便定罪。具体到实践层面,则主要检视三个要件:1.被告是犯罪集体的成员;2.被告自愿参与犯罪;3.被告明知集体的犯罪目的。据此,发动侵略战争的国家责任便被巧妙地转移到个人身上。可见,“共同谋议”与“实行”虽为两类罪行,但被用以追究侵略罪责时,却有着紧密的逻辑关联。

二、 检方对日本侵略罪行起始时间的追溯

对于侵略战争的“共同谋议”与“实行”两类罪行,检方皆设置了追溯的起止时间。据表1可知,对相关诉因追溯的截止时间多为1945年9月2日,即日本投降之日,而起始时间则不尽相同。在“实行”一类诉因中,第29、31、32项分别追究日本对美国、英联邦、荷兰的侵略,起始时间均为1941年12月7日,即偷袭珍珠港之日;第33项追究日本对法国的侵略,始于1940年9月22日,即攻打法属越南北部谅山之日;最早的是第27项,即对中国的侵略,起始时间为1931年9月18日,也就是九一八事变爆发之日。可见,在检方看来,九一八事变是日本“实行”侵略的第一步。这符合人们长久以来的认知。然而,“共同谋议”的起始时间却被检方设定为1928年1月1日。在起诉书中,该日期不但早于九一八事变,也是对日本战争罪行起始的最早追溯时间。按照检方的惯例,每一项诉因的起始时间都与日本侵略的标志性事件有关,如九一八事变、珍珠港事件等。那么,被检方认定的1928年“共同谋议”开始的标志性事件是什么呢?

有学者认为,检方之所以将1928年设定为追溯罪行的起始时间,是因为关东军在这年的6月4日制造了皇姑屯事件。东京审判中国法官梅汝璈在回忆录中也表达了同样的观点:

1931年“九一八事变”之所以发生,其导因是1928年6月4日日军在皇姑屯炸死张作霖事件,从那时起日本侵略全中国的企图便已暴露无遗,而中日实际敌对状态那时便已发生,是故正本清源,被告战犯们的犯罪日期应从1928年算起。……当然,这个日期还可以推得更久远一点,但是推得太久远了,提证是有困难的。国际检察处……对日本战犯们提起控诉的行为是从1928年(皇姑屯炸案)起至1945年(日本投降)止,总共约十七年的光景。

梅汝璈认为,检方之所以将1928年皇姑屯事件爆发日作为追溯日本罪行的起始时间,是因为从日本发动、推进侵略战争的因果逻辑看,该事件是后来所有环环相扣的侵略行动的起点:日本挑起太平洋战争是为了“解决它对中国的战争”,而1937年开始的“对中国的战争”是“侵占沈阳和开始吞并满洲的继续和延长”,1931年“侵占沈阳和开始吞并满洲”的“导因”又是1928年的皇姑屯事件。就此而言,皇姑屯事件被赋予了不亚于九一八事变的标志性意义。如果说检方将1928年设定为追溯罪行起始时间确与皇姑屯事件有关,那么梅汝璈所言便是唯一可能的原因。然而,起诉书毕竟由检方拟定,梅汝璈虽为审判亲历人,却未必了解真实情况。事实上,国际检察局留下的会议记录、报告和备忘录等一手材料中,均不见此种说法。姑且不论皇姑屯事件与九一八事变之间是否存在“导因”与结果的关系,单看法庭对皇姑屯事件的关注度,也难以将之与追溯罪行起始时间的设定关联起来。在起诉书及附件中,检方只字未提皇姑屯事件;庭审也只是将其作为九一八事变的背景资料提出;而在判决中,更无一名被告因之有罪。相比于法庭对九一八事变、七七事变、珍珠港事件等其他重要时间节点的再三审理,如此情形难与追溯罪行起始时间的重要性相匹配。

事实上,在开庭不久后的1946年6月4日,首席检察官季南(Joseph B. Keenan)曾围绕“共同谋议”的起始时间发言,从中或许可以得到更可靠的线索:

检方不需要找出共同谋议开始的准确时间点,只要证据可以证明在起诉状指定的时间里共同谋议确实存在就可以了。我们打算证明到1928年1月1日为止的多年间,日本军方倡导、组织,并且根据日本一个计划……灌输军国主义思想以及日本未来的发展将依靠侵略和征服战争的极端国家主义思想。

“不需要找出共同谋议开始的准确时间”说明,第1项诉因与其他诉因不同,其追溯的起始日期并非罪行开始的时间。季南所说“只要证据可以证明在起诉状指定的时间里共同谋议确实存在”的言外之意其实是,“共同谋议”开始于1928年以前。季南在后续的陈述中提到,早在1927年日本就已“制定对华积极政策”,而法庭判决书也认定在1927年至1929年时阴谋便已存在。既然如此,检方为何不将罪行追溯至“共同谋议”开始之时?除梅法官所说“推得太久远了,提证是有困难的”之外,通过回顾检方的发言可知,还有另一重要原因。1946年5月13日,季南曾说:

1928年8月27日,签署了至关重要的《凯洛格—白里安公约》,缔约国(实际上涵盖文明社会的全部成员,包括日本)……明确表明了将侵略战争制度置于法律之外的立场,从而认定战争是非法的。在这种情形下,仅仅将个人的行为界定为非法并没有意义,除非将从事该非法行为的个人界定为违法者,甚至罪犯。显然,至1928年,世界上的所有文明国家都通过郑重承诺与协定,认为并谴责侵略战争是国际犯罪,并由此将战争的非法性作为国际法中的一项积极准则。

《凯洛格—白里安公约》即《巴黎非战公约》。如前所述,在庭审当时,以辩护律师为代表的一些人认为反和平罪的适用违反罪刑法定原则。季南强调该公约的目的是证明各国早在二战爆发之前的1928年就已“认为并谴责侵略战争是国际犯罪”,因而以反和平罪追究侵略战争责任具备国际法依据。面临同样问题的纽伦堡法庭在判决书中有更清晰的回应:“1928年8月27日签订的《非战公约》……在1939年战争爆发的时候,对三十六个国家,其中包括德国、意大利和日本在内,均具有约束力。”两场审判的检方和法官援用《巴黎非战公约》的初衷固然是论证反和平罪的合法性,但与此同时,也不可避免地为其适用套上一重枷锁,即所诉罪行的发生时间需在该公约的签署日期之后,否则审判的运作便无法与罪名的法源相洽。由于德国的侵略晚于1928年,所以这一枷锁对纽伦堡审判基本没有影响。而日本对发动侵略战争的“共同谋议”久已有之,但检方只能以1928年为限,放弃对此前谋议的追究。由此可知,国际检察局追溯反和平罪至1928年,是由于该年为《巴黎非战公约》的签署之年,也就是在不违反罪刑法定原则的范围内,所能溯及的最早一年。

三、 东京审判法庭对日本侵略罪行起始时间的认定

事实上,早在1945年9月12日,美国国务院、陆军部、海军部的联席会议便讨论了对日本罪行的追溯时间,认为“犯罪的实施不需要被限定在……某个具体日期之后,但大致上说,应在九一八事变之后,或稍早于事变的某个时间之后”。可见,追溯罪行的起始时间是围绕九一八事变择定的。审判的准备阶段,尤其是1946年初各国检察官抵达日本之前,国际检察局由美国主导,所以联席会议的观点完全能够代表检方。另一方面,纽伦堡法庭宣判以后,东京审判英国检察官柯明斯卡尔(Arthur S. Comynscarr)曾援引其为判例,向季南提议:“共同谋议必须有清晰的犯罪目的,它不能在时间上距离决定和实施相关行为太远。”两相结合可知,虽然第1项诉因在表述上涵盖了非常广泛的地域范围,但检方对“共同谋议”的追究,须从日本侵略东北的罪行开始。

在澄清罪行起始时间定为1928年的意义之后,不难看出,尽管反和平罪从这年开始就贯穿于日本侵略始终,但以九一八事变为界,其形式发生了重要转变。东京法庭的判决书认为,“日本对华侵略”从“1931年9月18日夜间开始”。在1931年9月18日之前直至1928年1月1日,日本虽然已经有了侵华计划,并为此制造了济南惨案、皇姑屯事件等,但每当终结事件之后,便又与中国恢复和平状态,而不曾正式拉开战争帷幕,开始实质上的侵略。所以,在此期间,不论形势如何激烈紧迫,相关罪行也未超出“共同谋议”的范围。但在1931年9月18日之后,紧随事变而来的是东北沦陷、“满洲国”建立,进一步发展为全面侵华乃至太平洋战争,和平状态一去不返。这期间存在侵略战争的“实行”自不必说,与此同时,也有日本对后续侵略行动的连续不断的“共同谋议”。因此,以九一八事变为界,反和平罪由“共同谋议”转变为“共同谋议”与“实行”并存。以后事观之,可说九一八事变既是1928年1月1日至1931年9月18日之间所有“共同谋议”——济南惨案与皇姑屯事件等皆是其一环——的目的和结果,也是自此直至战争结束期间,“实行”侵华战争乃至整个日本侵略战争的第一步,同时还是日本为实现第1项诉因中的“总体的战争计划”而进行谋议的一环。

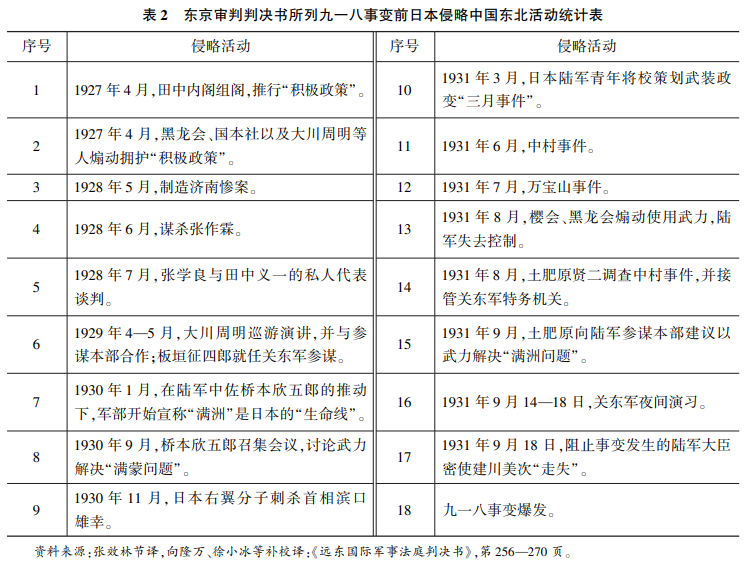

根据“不诉不审”的刑法原则,因起诉书追溯罪行至1928年,所以法庭也只需管辖至1928年,而对于此前日本的侵略活动,则置之不理。有学者认为,这正是东京审判的历史局限。然而,检视判决书可知,此说与事实并不完全相符。法庭虽未突破管辖时限,但对于必要的历史事件,追溯的时间更为久远。一方面,判决书专列一节,介绍日本在1928年以前挑起的战争、成立的服务于侵略的机构、加入的国际公约以及承担的义务,包括发动甲午中日战争、日俄战争,成立南满铁路株式会社、吞并朝鲜,以及签署《海牙陆战法规和惯例公约》《国际鸦片公约》《英、美、法、日关于太平洋区域岛屿属地和领地的条约》《日内瓦战时俘虏待遇公约》等。另一方面,对于1928年以前日本针对侵略东北的谋议活动,判决书在“日本对华侵略”一节有详述并对之加以定性。与前述季南的庭审发言一致,1927年4月组阁的田中义一内阁由于废除外务大臣币原喜重郎提倡的“友好政策”,制定对华“积极政策”,首当其冲地成为判决书提及的内容:

田中首相所提倡的“积极政策”是借着与满洲当局,特别是与东北边防军总司令及满洲、热河的行政首长张作霖的合作,以扩大和发展日本在满洲已经取得的特殊权益。……田中内阁强调必须将满洲看作和中国其他部分完全不同的地方,并声明如果战乱从中国其他地方波及满洲和蒙古时,日本将以武力来保护它在该地的权益。因此,这项政策所包含的暗中主张,就是在一个外国取得更多的权益并隐含着要求在那个国家维持国内治安的权利。

所谓“积极政策”与“友好政策”的最大不同在于,前者是建立在使用武力的基础上。在判决书“起诉书中罪状的认定”一节中,法庭更加明晰地确定了田中内阁在“共同谋议”中的位置:

田中义一做总理大臣时,军人中的一派和大川以及其他在朝在野的支持者们曾共同倡导日本必须使用武力对外扩张这种大川政策。此时阴谋就已经存在了。而这种阴谋一直继续存在到1945年,即日本失败时为止。

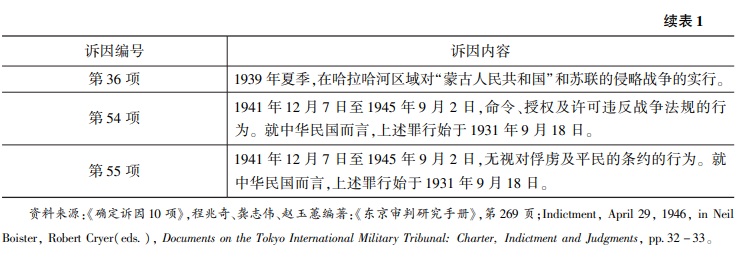

所谓“大川政策”,是由日本右翼思想家大川周明提出,主张“使用武力将中国军队从满洲驱逐出去,建立一块在日本控制下的王道乐土”,比“积极政策”更加激进。虽然田中内阁与被军部裹挟的东条英机内阁尚有不同,而接下来的滨口雄幸内阁、若槻礼次郎内阁也曾重拾“友好政策”,但“积极政策”“大川政策”毕竟在相互催化中渐成声势,激进团体、军部和关东军的野心在其刺激下不断膨胀,侵略战争的最终爆发是必然的。因此,法庭在梳理“共同谋议”时,以之为起始。表2整理了判决书论及的日本在九一八事变前为侵略东北而进行的各项活动。

据表2不难看出,从田中内阁组阁开始直至九一八事变发生,期间日本针对侵略东北的谋议活动从未间断且愈演愈烈。军部与内阁、关东军与奉天领事馆渐行渐远,侵略活动未受到任何实质性的压制,主张通过外交途径解决“满洲问题”的日本官僚遭到排挤甚至暗杀。侵略战争顺理成章地从“共同谋议”走向“实行”。需要说明的是,国内学界在探讨日本侵华的发端问题时,往往会回溯得更早,如19世纪末大陆政策的形成。但东京审判法庭把日本侵略东北的“共同谋议”作为一项反和平罪起诉,不仅需有明确的谋议目的、群体,而且起始时间不能距离实施侵略的时间太远。以此为标准,法庭把“共同谋议”的起始时间追溯至田中内阁成立的1927年,实际是一个恰当的选择。

结 语

围绕日本战争罪行的起始,东京审判共提及三个时间,即1927年、1928年和1931年,三者皆有重要意义。其中,九一八事变爆发的1931年最为人熟知,然而,即使如此,其法律内涵也未得以澄清。在以往的认知中,九一八事变标志着日本侵略中国的开始,但在东京法庭之上,它却是反和平罪突破“共同谋议”,走向“实行”的关键节点。此后日本针对中国犯下的战争罪行自不必说,此前日本有关侵略东北的“共同谋议”之罪也不应被忽视。在法庭的认定中,“共同谋议”自1927年田中义一内阁组阁并推行“积极政策”时便已开始,因此,可以说法庭认定日本针对中国的侵略罪行始自1927年。然而,由于反和平罪的法律依据《巴黎非战公约》签署于1928年,所以,检方为不违反罪刑法定原则,只能以1928年为界,放弃对之前罪行的追究。囿于此,1928年便成为起诉书对于日本侵略罪行追溯的起始时间。而1928年以前日本针对侵略东北的谋议,严格来说不能被当作一种“罪行”,也不在法庭的管辖之内。但东京审判并未以此自限,仍然在判决书中理清其来龙去脉,是尽责的体现,同时也为后世认识日本侵略战争和战争罪行提供了依据。

东京审判追溯日本战争罪行至1928年的原因,以往多被与皇姑屯事件的爆发联系起来。这种观点实际很能反映学界认识东京审判时的两种习惯性思维。一方面,学界往往将东京审判当作历史事件看待,而忽视其作为司法活动的性质。既然是一场法律审判,那么必将受到罪刑法定原则等诸项刑法原则及法律程序的约束。另一方面,学界更习惯以中国视角检视东京审判,而遗忘其作为国际审判的特质。尽管日本对中国犯下的罪行是东京审判的主要对象,而中国的参与也体现了其“正义性的主要源泉”。但东京审判法庭毕竟是根据驻日盟军最高司令部的命令成立,由11个同盟国共同组成的,国际检察局更是在相当长的时间内由美国支持和主导。因此,审判各个环节的诸项工作并不时时以中国为中心。考虑到这两点,以往观感中的许多“局限”或“困惑”便皆有可解的余地,从而有助于更加客观、透彻地认识东京审判。

来源:《抗日战争研究》2024年第4期,注释从略