【内容提要】

全面抗战爆发后,国民政府由兵工署组织兵工原料厂内迁,在四川建成兵工原料生产基地,并将军用钢材和火药作为生产重点,分别采取具有针对性的发展方略。其中,军用钢材厂在提升炼钢、轧钢能力的基础上,应兵工生产的需要研制合金钢;火药厂则在维持无烟火药生产的同时,尝试研制氯酸钾炸药以填补炸药生产能力的空白。虽然受制于落后的工业条件和科技水平,上述举措无法实现兵工原料的完全自给,但仍促成部分原料的国产化,为大后方兵工业的生产发展和技术进步提供一定支持。

【关键词】

大后方 兵工署 兵工原料 军用钢材 火药

自第二次工业革命起,合金钢、无烟火药等新式原料被运用于兵工生产,推动近代军事技术的发展。西方军事强国凭借在冶金和化学科技上的领先地位,不断巩固其军事技术优势。同期,中国虽意图在兵工生产领域追赶西方,但始终无法摆脱对国外兵工原料的依赖。南京国民政府成立后,兵工署作为全国兵工业主管机构,以原料自给为目标,积极建设兵工原料厂。全面抗战爆发后,兵工署将兵工原料厂迁往四川,重点生产军用钢材和火药,在支持兵工生产的同时,推动西南地区的工业发展和科技进步。近年,学界虽对抗战时期国民政府的兵工原料生产有所关注,但对具体生产活动的研究不够深入,关于兵工原料研发和生产的诸多历史细节,有待进一步挖掘和解析。本文基于馆藏兵工档案、兵工史料汇编等史料,聚焦抗战时期国民政府的军用钢材和火药生产,探究其发展方略、生产举措及成效,客观展现抗战时期中国兵工原料生产对战时兵工业发展和军备建设的重要影响,从而深化学界对于抗战兵工史的认识。

一、 保存实力:兵工原料厂的迁建

九一八事变后,为满足兵工生产的需要,兵工署积极建设兵工原料厂,至全面抗战前夕,拥有上海炼钢厂、重庆炼钢厂、汉阳火药厂、巩县兵工分厂(位于河南省)共计4座兵工原料厂。以上各厂虽具备一定生产能力,但地理分布过于分散,不利于生产管理及原料供应。同时,上海炼钢厂和巩县兵工分厂临近前线,生产安全难以保障。兵工署虽有意调整布局,却碍于经费不足等原因未能实施。直到全面抗战爆发,兵工署才下定决心迁建,在保存兵工原料生产能力的同时,重点整合军用钢材和火药的生产资源,优化其生产布局。

(一)兵工原料厂的初步迁建与整合

1937年9月,兵工署令沿海地区及华北腹地各兵工厂内迁,上海炼钢厂和巩县兵工分厂均在迁建之列。按照兵工署计划,迁建工作完成后,将在华中、西南地区形成两大兵工生产基地。其中,华中兵工生产基地以武汉为核心,地处全国交通枢纽,加之当地工业基础好、生产资源丰富,适合作为迁建兵工厂的聚集地和继续迁建的中转站。因此,内迁初期,迁建兵工厂多聚集于此。为满足兵工生产需要,兵工署一面从国外购买大量原料,经铁路运往武汉、长沙、株洲等地,一面整合当地兵工原料生产资源,设法提升原料自给能力。

武汉作为中国近代兵工业的集聚地之一,拥有一定的兵工原料生产基础,战前兵工署唯一的专业火药厂——汉阳火药厂便坐落于此。汉阳火药厂始建于1898年,长期附属于汉阳兵工厂,直到1932年才独立经营。全面抗战前,该厂已拥有完备的火药生产线和标准化的工艺流程,所产火药的性能足与进口火药媲美,为国内各兵工厂所购,至1937年,年产量已达195.582吨,主要产品为步枪药、手枪药、炮药等无烟发射药。

1938年1月,汉阳火药厂遭日军空袭,部分厂房受损。该厂库存火药颇多,若轰炸波及火药,后果不堪设想。有鉴于此,同年4月,兵工署令汉阳火药厂迁往四川,后考虑到运输路线漫长,物资以危险化学品居多,遂令其改迁湖南辰溪。迁建期间,汉阳火药厂更名为兵工署第二工厂,经全厂员工通力协作,其全部物资顺利运抵辰溪。因迁建停工,1938年汉阳火药厂总计出产步枪药95.455吨,仅为1937年产量的50.8%,手枪药和炮药则完全停产,对战时弹药生产造成不利影响。例如四川第一兵工厂长期使用汉造步枪药装填枪弹,汉阳火药厂停工后,只得改用从瑞典进口的博福斯(Bofors,亦译“卜福斯”)枪药。因火药规格改变,每粒枪弹的装药量由2.95克增至3.1克,不仅弹药生产线需做调整,同等质量的火药可造枪弹量也随之降低。

为降低火药停产的不利影响,兵工署决定由巩县兵工分厂筹制火药。巩县兵工分厂始建于1932年4月,1936年建成投产,由兵工署化学专家吴钦烈任厂长,其主要设备从美国进口,生产化工原料和防毒装备。全面抗战爆发后,鉴于巩县兵工分厂具备制酸能力,适当添置设备便能生产火药,兵工署有意为其增设火药生产线。1937年10月,兵工署令济南兵工厂将火药打浆机转交巩县兵工分厂。11月,巩县兵工分厂奉令拆卸设备转运四川,并在汉口、宜昌、万县和重庆成立办事处,办理运输事宜,12月派员在四川泸县勘定新址。次年2月,巩县兵工分厂在泸县成立工程处兴建厂房,后更名为兵工署第二十三工厂,接收广东第一兵工厂、四川第一兵工厂等厂的造药设备,逐步构建起火药生产线。

除调整火药生产布局外,兵工署还以迁建上海炼钢厂为契机,着手整合华中地区的钢铁生产资源。全面抗战爆发前,上海炼钢厂拥有1座碱性平炉和2座电弧炉,主要炼制碳素钢和铸造炸弹弹壳。淞沪会战爆发后,上海炼钢厂停工待命。兵工署与汉阳铁厂联络,接管该厂制造钢材。汉阳铁厂曾是中国近代最重要的钢铁厂,但自1924年起便停止炼钢,厂房、设备荒置已久,工人亦需重新招募。为加快复工进度,兵工署令上海炼钢厂迁往武汉,与汉阳铁厂汇合。期间,沪、宁相继失守,华北各战线不断失利,华北、华中日军会师后进攻武汉的战略意图已十分明显。鉴于武汉不再具备安定的生产环境,1938年2月,兵工署与资源委员会合建钢铁厂迁建委员会(下文简称“钢迁会”),由兵工署制造司司长杨继曾任主任委员,上海炼钢厂厂长张连科任副主任委员,将武汉及周边地区的钢铁生产资源转移至四川。3月1日,钢迁会开始拆运汉阳铁厂、萍乡煤矿、大冶炼铁厂和六河沟公司的各类设备,并派员赴四川巴县大渡口勘定新址。4月初,钢迁会分别在南桐、綦江成立煤、铁矿筹备处,以确保煤铁供应。6月起,37200余吨厂矿物资陆续起运,除2000余吨在迁运途中损失外,其余顺利运抵大渡口。同期,上海炼钢厂更名为兵工署第三工厂,与钢迁会一并迁往大渡口。

1938年10月25日,武汉沦陷。得益于兵工署的及时调整,加之运输措施得当,华中地区宝贵的兵工原料厂得以保存。随着正面战场转入持久消耗战,充足的武器弹药供应成为国民党军坚持抗战的重要保障。对此,兵工署在加快兵工厂复工进度的同时,在四川建设兵工原料生产基地,以求为后方兵工生产提供稳定的原料供应。

(二)四川兵工原料生产基地的形成

全面抗战爆发前,国民党军政高层便有意在四川发展兵工业。1935年6月,蒋介石令兵工署将各兵工厂未装机器改运四川、贵州,并派员调查两省的兵工生产状况。兵工署经调查后认为重庆的生产条件较优,可作为战时兵工生产的稳固后方,乃着手接收当地兵工厂。恰逢重庆电力炼钢厂经营困难,四川省主席刘湘有意转让。兵工署遂派员接收,于1937年1月成立重庆炼钢厂筹备处,后将其更名为兵工署第二十四工厂,以此为基础建立兵工原料生产基地。

全面抗战爆发后,第三工厂和钢迁会忙于迁建。第二十四工厂作为大后方唯一能稳定产出军用钢材的钢铁厂,成为西南地区各兵工厂的重要钢材来源。不过该厂投产不久,生产潜力尚未得到充分发挥,故钢材产量较低。对此,厂长杨吉辉组织技术力量,通过改进炼钢法来提升产量。工厂投产之初,配备1座从美国进口的莫尔氏(Moore)3吨电弧炉,以废钢作为主要原料,采用冷装法炼钢。虽然此法所炼钢材品质良好,但单次冶炼时间长,生产效率不高。1937年底,工厂技术人员以热装法取代冷装法,针对热装法不适合单炉炼钢的缺点,采用将熔铁炉、转炉与电弧炉联装的“三联热装冶炼法”炼钢,有效减少冶炼时间和耗电量,使生产效率提升一倍。生产效率大幅提高,原料供应问题随之而来。当时重庆工业尚不发达,废钢稀缺。工厂经过研讨,决定改以四川威远产铁作为主要原料,搭配少量废钢冶炼,大幅减少废钢用量,成功解决原料来源问题。

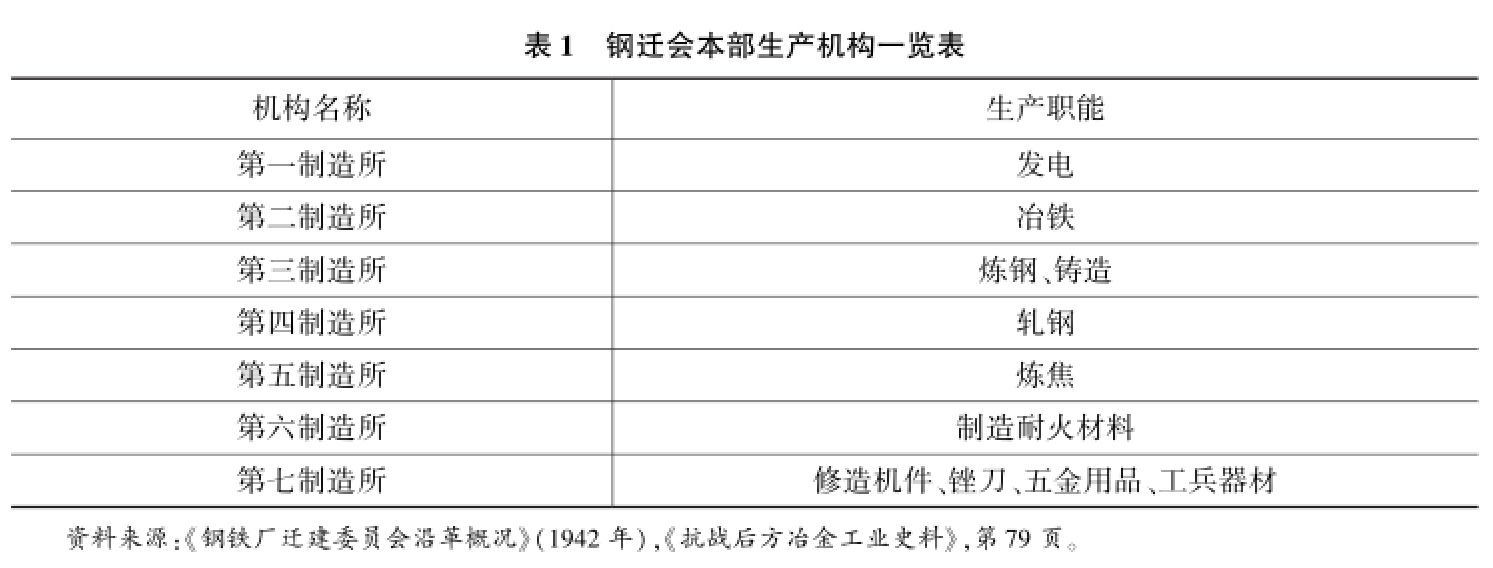

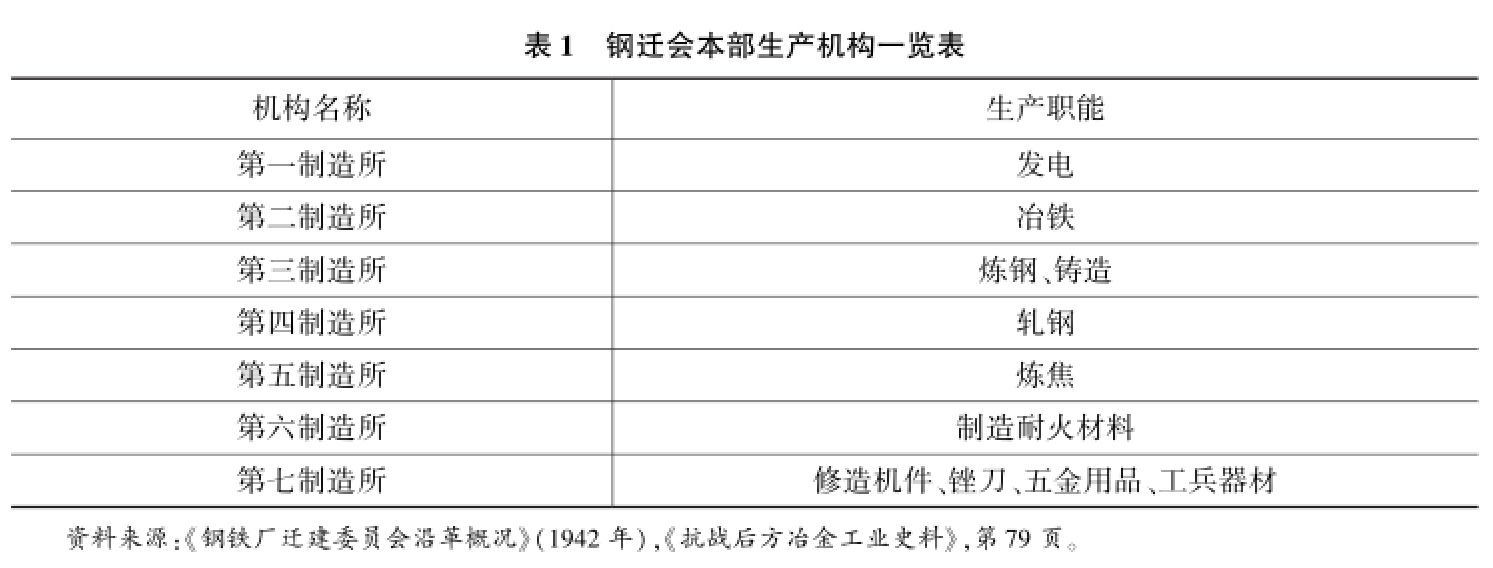

虽然第二十四工厂成功解决生产工艺和原料供应问题,使钢材产量得以提升,但仍无法满足后方兵工厂对军用钢材的旺盛需求。因此,兵工署加紧迁建钢迁会,并令其兼并第三工厂,接管炼钢、轧钢设备,以此扩大生产规模。1940年1月,钢迁会完成兼并工作,本部设有办公厅、工务处、建筑工程处等机构。其中工务处主管生产业务,下辖7个制造所。各所生产职能如表1所示。

除本部7个制造所外,钢迁会还辖有南桐煤矿、綦江铁矿、大建分厂筹备处和綦江水道运输管理处,煤铁供应充足,生产架构完善。1940年3月,第二制造所开始冶炼生铁,但与之配套的第三、第四制造所却未能一并投产。究其原因,一是两所的生产设备多为汉阳铁厂旧物,零部件锈蚀严重,修复难度较高;二是部分重要物料在迁建途中因故损失,一时难以补全。例如第四制造所在迁建途中遗失一部重约18吨的蒸汽大飞轮,而钢迁会自身无力铸造此种规格的部件,后委托第二十四工厂重铸大飞轮,才于1941年底建成轧钢生产线。鉴于钢迁会尚未建成完整的生产链,兵工署令其将部分保存状态相对较好的生产设备转交第二十四工厂使用,例如将原第三工厂从德国进口之西门子(Siemens)3吨电弧炉借予第二十四工厂,以避免此类设备的继续闲置。

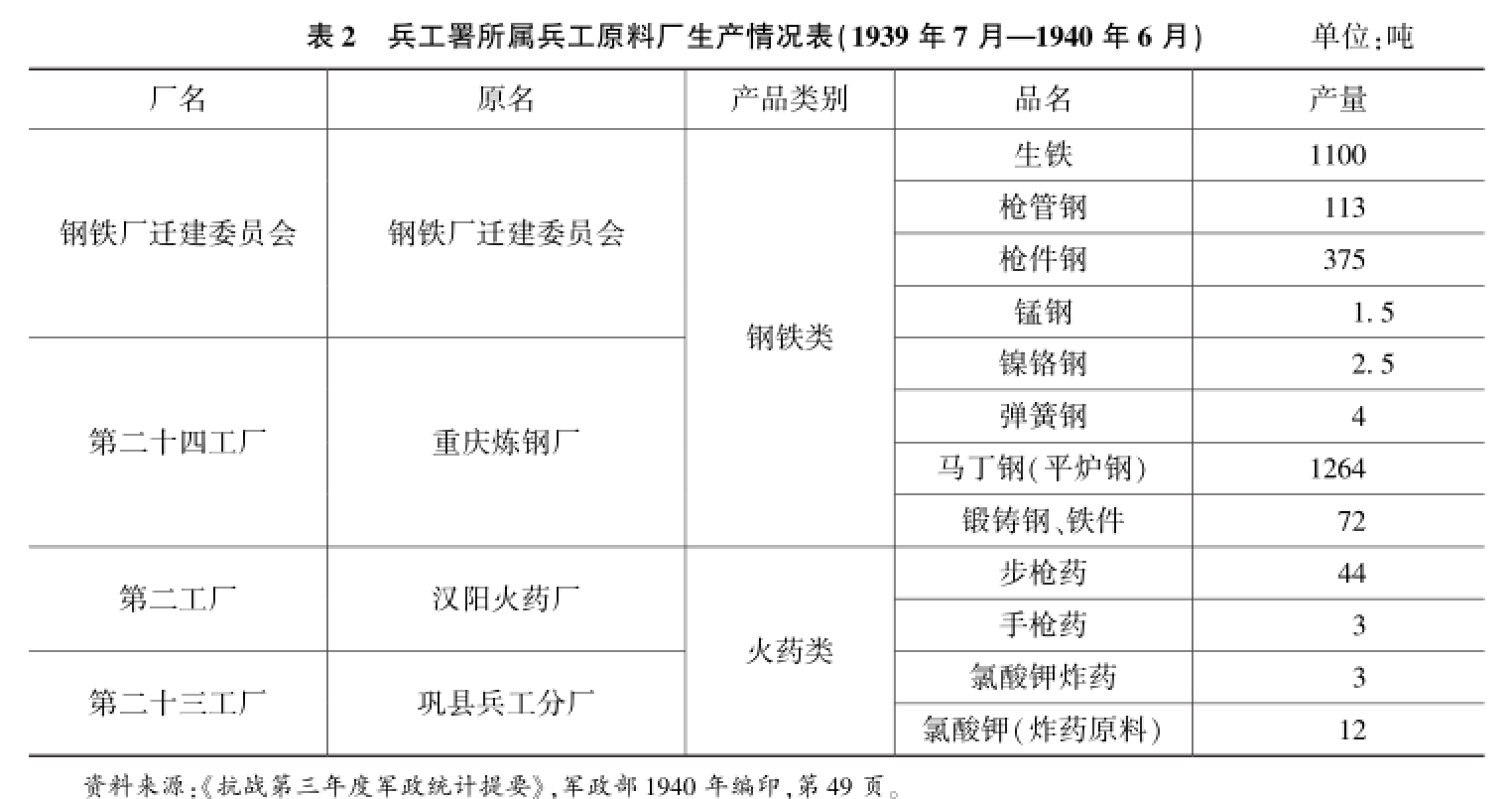

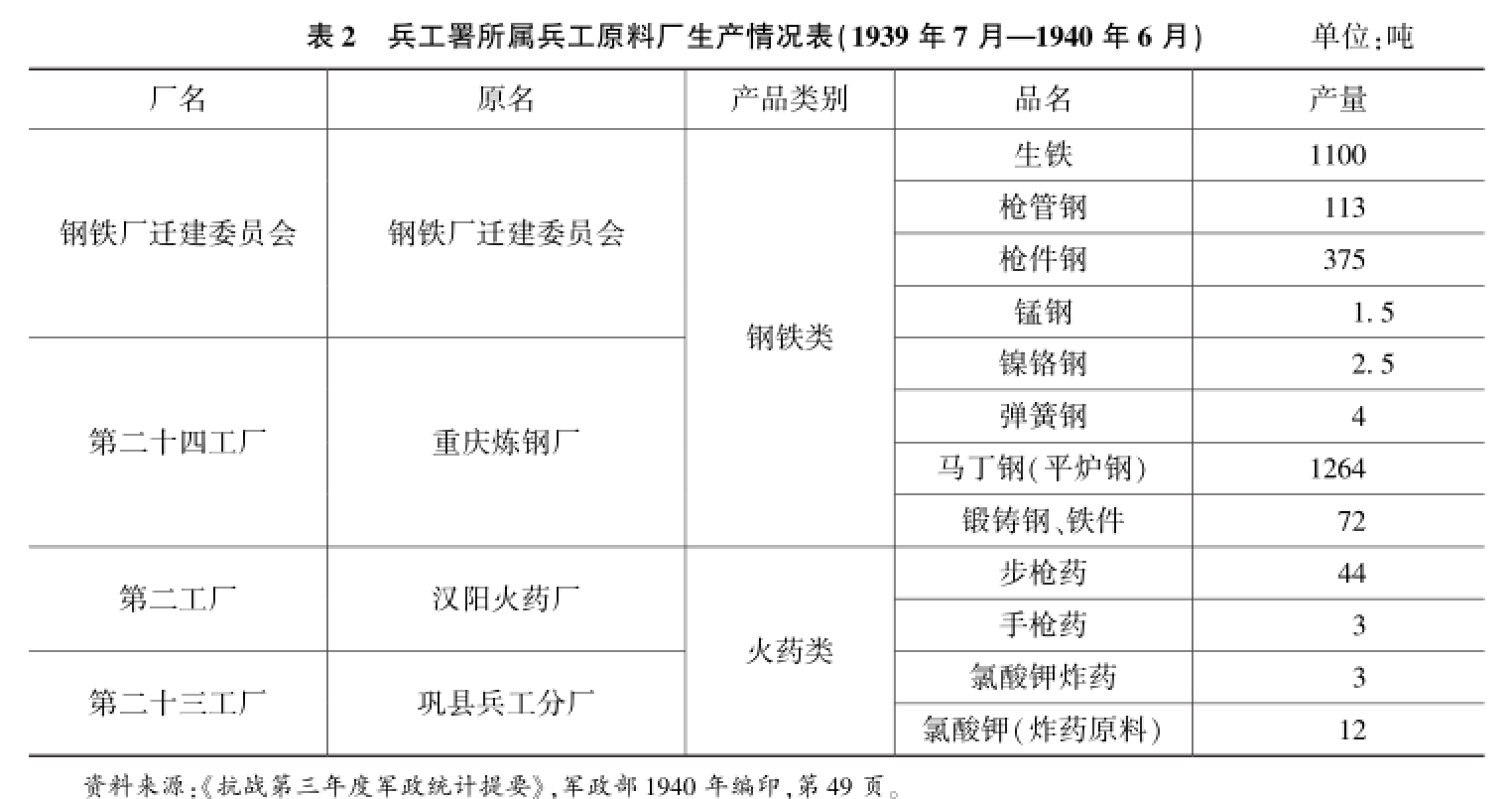

在整顿钢材生产的同时,为应对战局变化,兵工署调整火药厂布局,进一步推动四川兵工原料生产基地的形成。此前为尽快完成迁建,原先计划迁川的第二工厂就近迁往辰溪。虽然迁建较为顺利,但事实证明辰溪并非理想选址。首先辰溪周边并无专门弹药厂与第二工厂配套,若将火药运往四川,则耗时漫长、成本高昂。其次辰溪临近前线,随着湖南战事渐趋激烈,工厂安全难以得到保障。1939年9月,第一次长沙会战爆发。为免受战火波及,第二工厂奉令迁往四川巴县纳溪沟。至此,兵工署所属兵工原料厂齐聚四川,生产情况如表2所示。

虽然兵工原料厂的生产能力有所恢复,但仍无法满足兵工生产所需。就产品种类而言,钢铁类原料以生铁和马丁钢为主,性能较差,不适于制造枪炮;火药类原料则缺少炮弹生产所需的炮药和梯恩梯炸药。而从产量来看,即便不考虑生产过程中的用料损耗,枪钢至多可造3.6万支步枪,仅为同期步枪产量的44.5%,步枪药可造1375万粒步枪弹,仅为同期枪弹产量的9.4%。因此,兵工署仍需从国外进口大量原料来维持兵工生产。据兵工署1940年统计,若保证全部兵工厂正常生产,每年至少应进口7万吨原料,而每月实际入境原料仅有0.1万吨左右,且运输多历时半年以上。1940年7月,迫于日本压力,英国关闭滇缅公路达3个月之久,更加剧原料供应的困难。

1941年3月,美国国会通过《租借法案》(Lend-Lease Act),开始对华援助包括兵工原料在内的军事物资。1941年5月,国民政府在美国成立中国国防供应公司(China Defense Supplies, Inc.),由宋子文担任董事长,下设5个技术委员会,其中军需用品委员会主席由兵工署驻美国代表江杓兼任,根据国内兵工生产需求申购兵工原料。同月,美援兵工原料陆续起运,至11月底,共运出13251吨,为国民政府的兵工生产提供助力。太平洋战争爆发后,美国加大对华援助力度,截至1942年4月,又增运11848吨兵工物资,使援助总量达到25099吨,占美国援华物资总量的22.28%。随着美援物资持续输入,国内兵工原料匮乏的情况得到缓解,但军用钢材、火药等重要原料依旧紧缺。为缓解紧缺状况,兵工署于1941年8月在重庆成立废品整理工厂,加强对废旧军品的回收利用。同时,各兵工厂设法改进生产工艺来节约用料。不过兵工署深知若从根本上改变原料紧缺的局面,仍必须提升国内军用钢材和火药的生产能力。

二、 循序渐进:军用钢材生产的巩固与提升

1941年7月,国民政府经济部制订《国防工业三年计划大纲》,明确将钢铁工业作为建设重点,计划在3年内将钢材年产量提升至11.6万吨。中央设计局在审查大纲后指出,钢铁工业“关系国防最巨”,应按计划大纲实施增产,即便仅有半数钢材的品质和尺寸符合兵工生产要求,仍能为国际运输节约可观运力,转运铜、铅、锌等更为稀缺的金属原料。为达成增产目标,兵工署采取循序渐进的发展方略:首先巩固和强化炼钢、轧钢能力,保证碳素钢等基础钢材的产量,再逐步提升技术层次,研制更为优质的合金钢材,以此满足兵工生产的需要。

(一)炼钢、轧钢能力的巩固与强化

提升钢材产量,首要工作是恢复钢迁会的生产。钢迁会原计划建造3座30吨平炉炼钢。相较于电弧炉,平炉更适合冶炼四川当地含磷量较高的土铁、毛铁,且无需电力供应,优点十分显著。然而,在迁建过程中,造炉材料损失严重,钢迁会只得改建2座10吨平炉,炼钢能力大幅缩水。此外受日机轰炸干扰,平炉迟迟无法竣工。为尽快恢复炼钢能力,钢迁会着手安装原第三工厂所用15吨电弧炉。与此同时,第二十四工厂在借得西门子电弧炉后,电弧炉数量达到2座,若同时通电工作,电功率为3000千瓦,而该厂供电能力仅为1500千瓦。因此,第二十四工厂只得采用1炉开炼、1炉检修的办法轮流使用电弧炉,并呈请兵工署增拨发电设备。虽然兵工署向其拨发1部2000千瓦发电机,但因零件调运缓慢,直到1943年9月才开始安装。与之相比,钢迁会在建成交流发电厂后,发电功率已达3600千瓦,足以供2座电弧炉同时炼钢。有鉴于此,1942年6月,第二十四工厂向钢迁会返还西门子电弧炉。

西门子电弧炉在重归钢迁会后,由瑞典籍冶金顾问李傅士(Matts Liljefors)安装调试,但因冶炼工艺不得当,电弧炉经调试后,所炼钢锭的杂质含量居高不下。对此,1943年,钢迁会组织技术人员研究电弧炉的冶炼工艺,在考察借鉴第二十四工厂炼钢法的基础上提出改进方案:将转炉与电弧炉联装,熔化生铁后先在转炉内吹去硅、锰、碳等杂质,再转入电弧炉通过氧化法去除磷质,除能降低杂质含量外,还可减少冶炼时间和成本。在改进电弧炉冶炼工艺的同时,钢迁会建成平炉、转炉和煤气炉等冶炼设备,与电弧炉配合,提升钢锭的产量和品质。与此同时,第二十四工厂在返还电弧炉后,于1943年1月着手仿制莫尔氏电弧炉,因工厂设计经验不足、制造条件有限,直至1944年11月才竣工投产。1945年1月,随着2000千瓦发电机装成发电,第二十四工厂终于实现2座电弧炉同时炼钢的目标,年产电炉钢锭3745.196吨,为抗战历年最高产量。

前述炼钢仅是钢材生产的中间环节,生铁、废钢等炼钢原料在被冶炼成钢锭后,需由轧钢厂加工成特定规格的成型钢材,才能用于兵工生产。因此,在稳步提升炼钢能力的同时,钢迁会和第二十四工厂逐步加强各自的轧钢能力。

钢迁会由第四制造所负责轧钢工作,下设钢条厂、钩钉厂和钢轨钢板厂。厂内轧钢设备多系汉阳铁厂于光绪年间所购旧物,迁建途中零件又多有散失,需重新修理和添配零件后方能使用。修配期间,因遭日军轰炸,第四制造所紧急疏散厂房和设备,轧钢设备的投产进度一再延缓。1942年5月,钢条厂率先建成投产,每月加工钢材200余吨。钩钉厂则因设备相对轻便,较早完成搬迁,恰逢第二十四工厂安装设备,急需铆钉、螺丝,便应其要求驻厂开工,后回归钢迁会本部,于1942年9月投产。钢轨钢板厂由原汉阳铁厂的钢轨厂和钢板厂合并而成,待修设备较多,同时缺少熟练工人,因而复工进展较为缓慢。对此,钢迁会在修配设备的同时,挑选工人加以培训,使之能熟练操作轧钢设备。1943年10月底,钢轨钢板厂正式投产,可轧制9种不同规格的钢板。

第二十四工厂设有第一、第二轧钢部制造钢材。其中第一轧钢部以轧制钢条为主,建厂之初便投入生产,最初配备轧钢机1部,后陆续添配退火炉、再热炉、空气锤、起重机、蒸汽锤等设备,是加工枪钢的主要部门。第二轧钢部负责轧制钢板,其热轧机因多年失修无法使用,后经技术人员修理,装成轧钢机、热剪机和蒸汽机,于1942年10月正式投产。此后,第二十四工厂又为第二轧钢部添配热锯机、钢板再热炉、钢板校直机等设备,进一步增强轧钢能力。

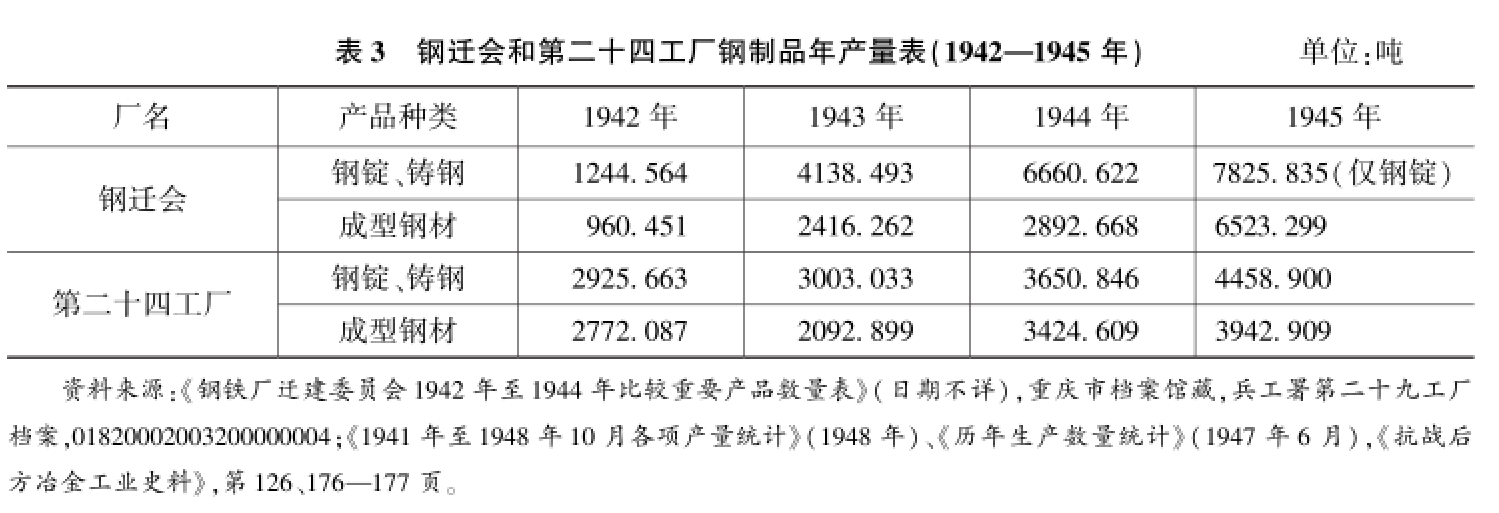

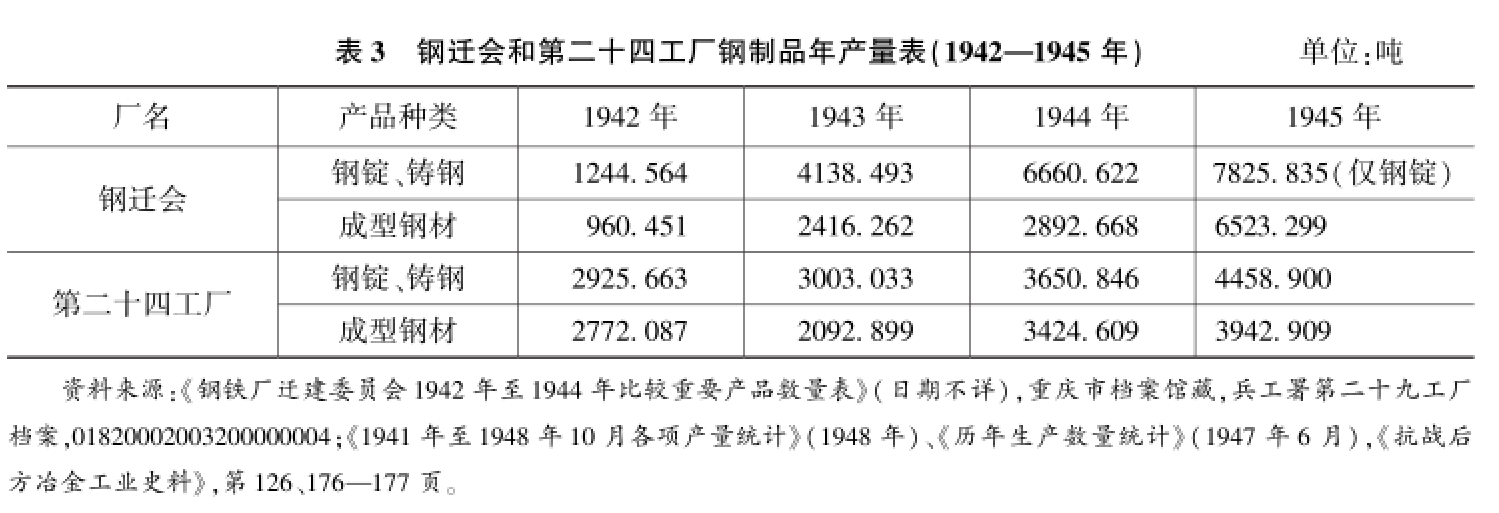

通过上述增产举措,自1942年起,钢迁会和第二十四工厂的钢制品产量总体保持上升趋势,如表3所示。

由表3可知,1943年,钢迁会的钢锭和铸钢产量便已超过第二十四工厂,1945年,其成型钢材产量亦完成超越。这一方面是因为钢迁会拥有更大的生产规模和更齐全的生产设备。另一方面则在于钢迁会作为拥有完整生产链的钢铁联合企业,自设煤矿和铁矿,煤铁供应较为充足。与之相比,第二十四工厂并未设立配套的采矿部门,因此需从四川各地厂矿采购生铁等原料,购料成本较高,原料欠交情况严重。不过钢迁会相较于第二十四工厂亦有劣势:虽然该会所用綦江铁矿储量大、含铁量高,但含磷量极高、除杂困难,仅适合冶炼基础的碳素钢而不宜冶炼更为高级的合金钢。钢迁会曾组织技术人员改善除杂工艺,但效果不佳。因此,兵工署进一步细化钢迁会和第二十四工厂的生产职能:钢迁会全力生产碳素钢,以此保证基础钢材的稳定供应;第二十四工厂则在维持碳素钢生产的同时,研制更为优质的合金枪管钢来满足枪械生产的需要。

(二)合金枪管钢的生产与改进

抗战时期,枪钢是制造枪械的主要原料,分为枪管钢和枪件钢两大类。其中枪管钢多采用钨钢、铬钢等合金钢,以求在高、低温条件下保持良好的机械性能、耐磨性、耐热性和耐蚀性。而枪件钢对以上性能的要求较低,为降低生产成本,通常采用廉价易造的碳素钢。抗战初期,枪件钢已部分实现国产化,但合金枪管钢仍依赖进口,供应时常中断,严重影响后方枪械生产。为改变这一局面,兵工署令第二十四工厂研制合金枪管钢。1940年1月,第二十四工厂开始生产钨钢供应各步枪生产厂,然而,因钨铁库存耗尽,只得转制铬钢,并交第二十一工厂试用。试制阶段,铬钢枪管曾多次发生炸膛事故,第二十四工厂最初将其归咎于第二十一工厂缺乏锤炼和热处理经验,遂派李傅士赴该厂指导改进。然而,待铬钢正式用于步枪生产,炸膛事故仍时有发生,引发军队官兵对步枪质量的担忧。兵工署重新调查,发现除第二十一工厂的热处理工艺仍有缺陷外,第二十四工厂所产部分批次的合金枪管钢亦存在夹灰(嵌入非金属杂物)现象,乃分令两厂改进,才解决这一质量问题。

1941年美国通过《租借法案》后,兵工署向美国订购铬铁,使合金枪管钢获得稳定的原料供应。然而滇缅公路中断后,美援物资只能通过“驼峰航线”运输。由于航线运力不足,加之第二十四工厂自身产能有限,合金枪管钢的产量始终无法满足轻机枪、重机枪等其他种类枪械的生产需要。在此情况下,兵工署决定重点保障步枪生产,率先实现步枪原料的国产化,在令第二十四工厂生产合金枪管钢的同时,还令其与钢迁会配合,轧制多种规格的枪件钢。至1944年,除部分生产难度较高的弹簧钢外,国产步枪已基本实现原料的国产化。在此基础上,兵工署下令停产过时的汉阳式步枪,将中正式步枪作为唯一的生产制式,统一其用料标准和生产工艺。1944年9月26日,兵工署技术司召集第二十四工厂,以及负责步枪生产的第一、第二十一、第四十一工厂,举行步枪材料小组第一次会议,重点讨论中正式步枪的原料材质及规格。会上,第二十一工厂代表提议以原料更易获得、便于机械加工的锰钢制造枪管。而其他与会代表考虑到铬钢的生产技术更加成熟,决议暂时沿用铬钢,另由第二十四工厂炼制锰钢、铬钢各2吨,供各枪厂试用和比较。

1944年10月26日,步枪材料小组第二次会议召开。会上各枪厂反映枪钢报废率在20%—40%之间。李傅士作为顾问代表出席会议,认为枪钢报废率居高不下,主要在于各枪厂未制订统一的用料标准,导致所领枪钢的尺寸、性能不符合加工要求,因而在生产过程中频繁报废。李傅士据此建议各枪厂应加紧制订统一的枪钢用料标准。会后,各枪厂统一用料标准,并严格规范工艺流程,至1944年11月底,将枪钢报废率降至10%—15%。此后,第二十四工厂又与各枪厂召开数次会议,进一步明确步枪用料标准和工艺流程,使中正式步枪成为近代中国首款实现原料国产化和生产标准化的制式枪械。

(三)新型合金钢的研制

第一次世界大战后,随着军事技术的发展,合金钢已成为制造枪械、火炮、坦克等现代兵器的关键原料。全面抗战爆发后,兵工署虽有第二十四工厂生产合金钢,但该厂生产合金枪管钢已显吃力,更无余力研制其他种类的合金钢。因此,兵工署决定以材料试验处作为基础,筹建专门的合金钢工厂。

1940年7月,兵工署技术司召开会议,要求材料试验处与各兵工厂加强联络,设法研制合金钢。1941年3月,兵工署借用材料试验处场地成立合金工厂筹备处,由材料试验处处长周志宏兼任处长之职。周志宏曾赴美国留学,专攻金属热处理,并在哈佛大学获得博士学位,回国后不久便担任上海炼钢厂厂长,1935年赴欧洲考察钢铁工业,此后主管材料试验处,负责金属材料的研发工作。全面抗战爆发后,鉴于后方供电和炼钢设备匮乏,周志宏曾与冶金专家丘玉池共同研究坩埚炼钢法,以黏土所制坩埚成功炼成钢材。合金工厂筹建处成立后,因无冶炼和电力设备可用,周志宏基于先前研究基础,召集技术人员选用南充、威远等地的优质黏土自制坩埚,并建成坩埚炼钢车间,同时使用24只坩埚浇铸钢锭,至1942年4月累计出产各类合金钢10余吨。

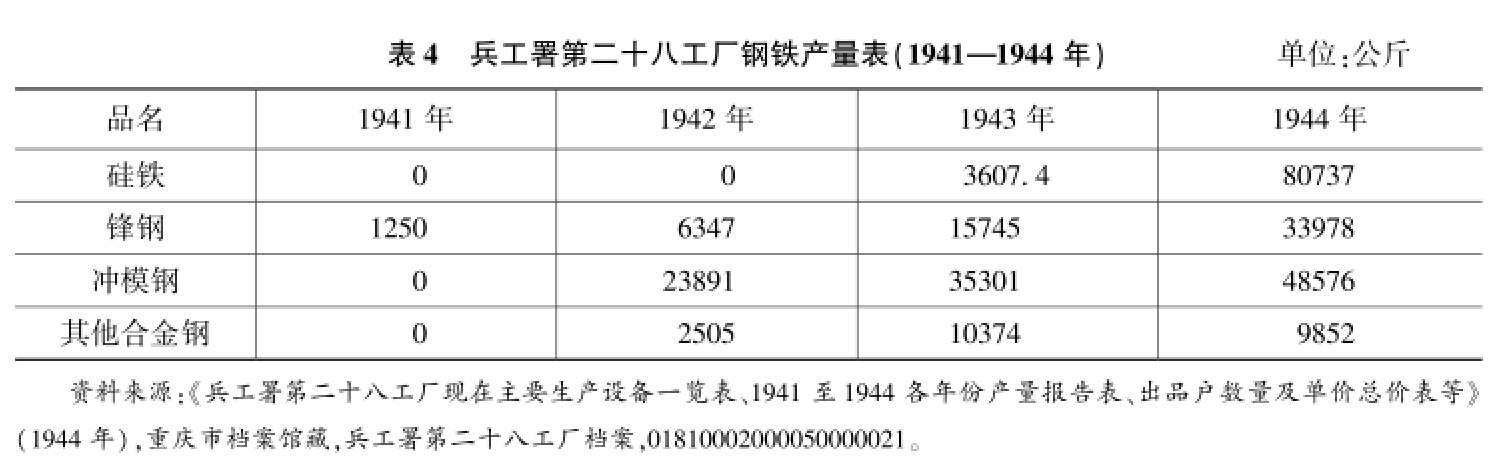

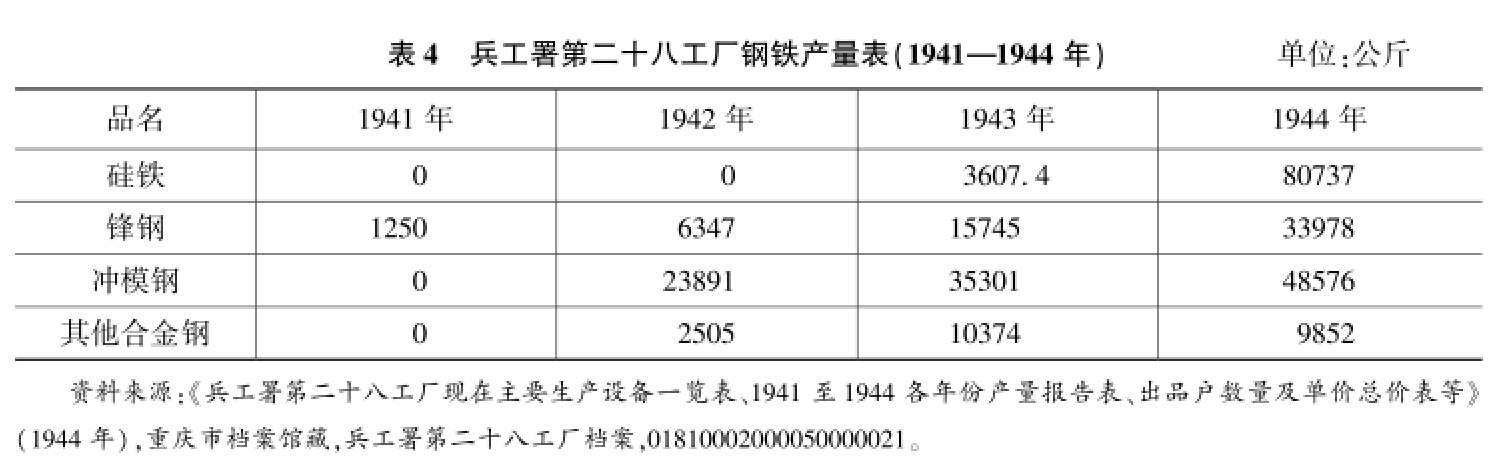

1942年11月,合金工厂筹备处改称第二十八工厂,仍由周志宏兼任厂长一职。随着生产规模扩大,简陋的坩埚炼钢法已无法满足需要。1943年,周志宏组织技术人员自制1座功率400千瓦的硅铁炉,并通过技术改进,将硅铁的含硅量由50%提升至70%。此后,第二十八工厂继续添置冶炼和轧钢设备,至1944年,已拥有1座硅铁炉、1座钨铁炉、1座合金炉、2座电熔炉、2座炼铁炉、1座转炉、12座坩埚炼钢炉、1部轧钢机、3部蒸汽锤和3部空气锤。其历年生产情况如表4所示。

由表4可知,第二十八工厂所产钢材以锋钢、冲模钢等合金工具钢为主。其中锋钢的生产难度最大。锋钢亦称高速工具钢,是含有钨、钼等合金元素的铁基合金,具有工业切削所需的高淬硬性、高耐磨性、高红硬性和良好韧性,在600℃的高温条件下仍能提供良好的切削能力,是现代兵工生产必备的高级工具钢。第二十八工厂所制锋钢以钨作为主要合金元素,具有硬度高、耐高温、耐磨性好等优点。然而,天然钨砂必须提炼成纯钨后才能用于冶炼。抗战初期,虽然中国盛产钨砂,但兵工署并未掌握提炼技术,只能从国外进口钨铁作为炼钢原料。为改变这一局面,1940年5月,材料试验处奉令试制纯钨,并于6月取得成功,却限于试验室条件无法实现量产。合金工厂筹备处成立后,设立第四制造所提炼纯钨。制造所成立之初,只能就地取材制造设备,首次提炼钨砂425公斤,仅炼成钨粉42.92公斤。此后,制造所增配专业设备,改善提炼工艺,使纯钨月产量达到1吨以上,至1945年累计出产31.25吨,基本满足锋钢生产的用料需求。

1941年4月,合金工厂筹备处试用坩埚冶炼锋钢,并锻成车刀送交各兵工厂试用,据第二十一工厂测试,可用于车制机枪枪管和炮弹弹壳。1942年,筹备处改组为第二十八工厂后,正式出产锋钢,为后方兵工生产提供一定助力。例如第五十工厂原使用奥地利百禄钢铁厂(Böhler)所产锋钢,后因进口渠道中断,遂改用第二十八工厂所制锋钢,成功解决锋钢的来源问题。此后,第二十八工厂与材料试验处合作完善热处理工艺以提高锋钢性能。经过持续改进,第二十八工厂所制锋钢的品质得到各兵工厂的认可。1945年,步枪材料会议决定由第二十八工厂向各枪厂提供锋钢,用于加工枪件。

在生产合金工具钢的过程中,第二十八工厂获得一定的生产经验及技术储备,进而研制合金炮钢以支持兵工署的火炮自制工作。早在抗战前,兵工署便从国外购进生产图样和造炮设备,谋求自制火炮,但因炮钢供应困难而举步维艰。炮钢用于制造火炮身管、闩体等受力零件,需要较高的强度、塑性和韧性,故多采用镍铬钢等高性能合金钢。由于国内钢铁工业落后,兵工署只得从国外进口炮钢,在战时条件下供应十分困难,严重制约后方兵工厂的火炮生产。以第五十工厂为例,该厂为筹制反坦克炮,专门从国外进口炮钢,后因供应中断,仅生产94门反坦克炮。不过兵工署并未放弃自制火炮的努力。1943年1月,兵工署令第五十工厂仿制博福斯75毫米山炮。进入试制阶段后,兵工署将样炮所需合金炮钢交由第二十八工厂制造。1944年,第二十八工厂采用坩埚炼钢法成功炼成合金炮钢,但因坩埚冶炼效率低下,全年仅出产弹簧钢0.6吨和镍铬钢0.204吨,无法满足试制需要。此外,第二十八工厂缺乏钢材加工能力,以弹簧钢为例,虽能制成钢坯,却无法将其加工成弹簧钢丝供第五十工厂使用。最终考虑到国产炮钢产量过低,无法支持火炮批量生产,兵工署只得放弃山炮仿制计划。

试制合金炮钢暴露出第二十八工厂生产能力的不足。对此,第二十八工厂增建2座电熔炉用于冶炼合金钢,同时安装轧钢机和蒸汽锤以提高钢材加工能力。然而,随着设备日渐增多,工厂无法自主供电的弊端开始显现。由于后方供电设备稀缺,第二十八工厂仅配备一部50千瓦的小型发电机,而厂内电冶设备的总功率接近2500千瓦,因此主要依靠重庆电力公司供电。1945年1月起,因重庆电力公司多次断电,第二十八工厂的纯钨提炼和电力炼钢工作数度停顿,至同年7月,锋钢产量降至1.289吨,仅为计划产量的42.97%。抗战胜利后,考虑到第二十八工厂在生产职能上与第二十四工厂有所重合,兵工署令第二十八工厂将部分机器拨交材料试验处后,归并第二十四工厂。

总体而言,兵工署在抗战时期充分发挥军用钢材厂各自的优势,由生产链完备、煤铁供应充足的钢迁会保证基础钢材的供应;由铁矿品质较优、冶炼经验丰富的第二十四工厂生产合金枪管钢来实现步枪原料的国产化;再以材料试验处为基础成立第二十八工厂,研制更加优质的合金钢,在满足兵工生产部分需要的同时,推动后方钢铁工业的生产发展。1938—1945年,后方钢材的年产量从900吨增至12000余吨,其中军用钢材厂所产钢材占86%以上,虽然远未达到《国防工业三年计划大纲》年产11.6万吨的目标,但仍实现部分钢材的自给自足,并使国际交通线能将更多运力用于运输其他原料,从而缓解兵工原料紧缺的状况。

三、 另辟蹊径:火药生产的调整

作为抗战初期兵工署仅有的专业火药厂,第二工厂造药设备齐全、生产经验丰富,一度被兵工署视为火药增产的关键。1939年10月奉令迁川后,第二工厂一面在纳溪沟新址添置简易设备生产黑火药;一面将大宗物资运往宜昌,计划经水路入川。然而随着枣宜会战爆发,宜昌被日军攻占,第二工厂只得变更路线,改经湘西、黔北入川,直到1943年5月才正式复工。第二工厂迁建期间,除黑火药外,其余种类的火药均停止生产。有鉴于此,兵工署改由第二十三工厂维持无烟火药的生产,并筹建第二十六工厂来弥补炸药生产能力的空白。

(一)无烟火药生产的维持

全面抗战时期,国产无烟火药以硝化棉火药为主,系将脱脂棉浸入硝酸、硫酸混合溶液中制成硝化棉后,再加入乙醇、乙醚使其胶化,最后经压药、轧药、切药、筛药、烘药等工序加工而成。作为第二工厂的生产替补,第二十三工厂配备从美国进口的全套制酸设备,加之地处泸县,棉、酒(用于制备乙醇、乙醚)供应充足,因此拥有较好的原料自给能力。投产初期,第二十三工厂主要生产7.9毫米步枪药和7.63毫米手枪药,月产量为4.5吨。其中7.9毫米步枪药经弹道研究所测试,装药3.1克时,可使子弹达到每秒814米的初速,接近同期德制步枪弹的标准。7.63毫米手枪药则因尺寸、重量不符合装药机的装填要求,无法用于手枪弹生产。所幸该型手枪药与国产枪榴弹的发射药规格相近,第二十三工厂遂将其改造为特种枪药,专用于装填枪榴弹。

通过生产枪药,第二十三工厂积累了一定的生产经验,继而应炮弹生产的需要试制炮药。炮弹为获得更强的火药推力,多采用由硝化棉和硝化甘油构成的双基发射药。随着后方炮弹生产对炮药的需求渐增,1940年7月,兵工署令第二十三工厂试造47毫米舰炮药,此后又令其试制野炮和山炮药。虽然第二十三工厂成功制成上述炮药,但无法批量生产,主要原因在于该厂无法自制硝化甘油。第二十三工厂原计划设立甘油厂制备甘油,但因经费不足而未能实施。此外,硝化甘油的敏感度较高,在生产过程中容易发生爆炸事故,故不宜与其他生产线共用场地和设备,但第二十三工厂无力为其额外置办,出于安全考虑,最终只得放弃自制,炮药生产计划也随之流产。

1941年5月,兵工署通过中国国防供应公司向美国订购大量兵工原料,其中包括火药8700余吨。此后,美造火药持续输入国内,在有力支持后方弹药生产的同时,对第二十三工厂的无烟火药生产造成冲击。第二十三工厂的造药设备均系他厂转交,设备配套性差,即便按照理论最大产能计算,每月产量也仅有9吨。而同期仅第二十工厂每月即消耗火药30吨,为维持生产,只得采用美造火药。虽然兵工署专门为第二十三工厂颁发饬造令,令其为第二十工厂代造火药,但因生产工艺不完善,不仅时常无法如数造缴,部分批次的火药还因质量低劣遭到拒收。与之相比,美造火药供应稳定、质量优异,很快成为第二十工厂的首选,至1942年6月,每月用量已达35吨。考虑到所产无烟火药无力与美造火药竞争,第二十三工厂逐步减产无烟火药,至1945年基本停产。

虽然美造火药足以维持后方枪弹生产,但兵工署仍设法降低对其依赖程度。鉴于第二十三工厂产能不足,兵工署督促第二工厂加紧复工。1942年起,第二工厂开始在纳溪沟装配造药设备,并于次年3月恢复无烟火药的生产。然而,因设备老化严重,生产故障频出,直至1944年9月,第二工厂的无烟火药月产量才达到4吨,仅为其理论最大产量的20%。此外,由于技术资料在迁建途中散失,第二工厂未能继承汉阳火药厂的成熟工艺,所产火药质量参差不齐,部分批次火药仅勉强达到旧式步枪弹的用药标准,相较战前水平存在明显差距。尽管如此,为避免彻底丧失无烟火药的生产能力,直至抗战胜利,第二工厂仍维持每月4吨的产量。

(二)氯酸钾炸药的研制

前述无烟火药作为发射药,负责为弹丸提供发射动力,而弹丸的爆炸威力则由炸药赋予。抗战时期,梯恩梯(三硝基甲苯)是最常用的炸药种类,具有安定性好、威力大等优点,主要用于制造地雷、手榴弹、炮弹和爆破器材。全面抗战爆发前,因国内无法自制,梯恩梯炸药完全依赖进口。汉阳火药厂虽曾呈请兵工署利用该厂节余经费增建梯恩梯炸药厂,但被兵工署以“现时待款完成之事甚多,恐无及此”为由否决。全面抗战爆发后,鉴于炸药进口存在困难,兵工署曾计划筹建梯恩梯炸药厂。然而,若要自产梯恩梯炸药,则必须供应足量的甲苯,而甲苯主要采用煤炭焦化法制备,需另拨专款增建炼焦工厂,并且在其生产过程中将产生大量焦炭,远非当时后方冶金工业所能消化。因此,兵工署调整计划,改由第二十三工厂就地取材,研制梯恩梯炸药的替代品。

第二十三工厂经过研究,决定以四川所产桐碱制取氯酸钾作为炸药。抗战时期,国民政府对外出口大量桐油以换取外汇,为此在西南地区发展桐油产业。作为桐油生产的副产品,桐碱价格低廉、供应量充足,是制备氯酸钾的理想原料。1939年3月,第二十三工厂制成氯酸钾,为使其品质达到军用炸药的标准,乃将硝基苯与之混合,成功制成氯酸钾-硝基苯混合炸药,于同年9月正式出品,日产300公斤,主要用于装填手榴弹。虽然该炸药的威力和稳定性尚可,但因硝基苯需从国外进口,并未实现原料的完全国产化。同时,硝基苯的挥发性较强,其刺激性气味严重污染生产环境。此外,第二十三工厂采用电解法生产氯酸钾,占用电解设备和电力供应,严重影响烧碱、盐酸等其他化工原料的生产。考虑到上述不足,兵工署决定停产氯酸钾-硝基苯混合炸药,并筹建第二十六工厂专门生产氯酸钾,以此为基础研制原料国产化程度更高的新型氯酸钾炸药。

1939年10月,兵工署在重庆设立第二十六工厂筹备处,由技正(高级工程师)周宗祥担任处长。周宗祥就任后,一面与四川桐油贸易公司签订合同,收购大量桐碱作为原料储备;一面从美国购买生产设备,顺利解决原料和设备来源问题。1941年3月,鉴于氯酸钾生产需要电力供应,筹备处选择在水电资源丰富的四川长寿建设厂房,同时出于防空需要,专门开凿山洞安置设备,不料因施工方式不当发生坍塌事故,导致工期延长、建造费用超支。为缓解财务压力,周宗祥组织人手建造简易工厂制售碳酸钾、烧碱等化工原料。同期,筹备处从美国所购250余吨物资陆续起运。然而,因部分设备较为笨重,加之滇缅公路中断,直至1942年底,只有15吨物资到厂,其余滞留滇缅、川滇公路沿线,以及贵阳、泸县和重庆等地。1942年11月,周宗祥调任兵工委员会委员,处长一职由第二十三工厂电解工场主任方志远接任。方志远上任后,于1943年初派员赴各地清查和运输滞留物资,并于年底完成运输,使建厂工作步入正轨。1944年7月,工厂装成全部设备,9月开始试车。

1945年1月,第二十六工厂正式出产氯酸钾,继而尝试研制完全采用国产原料的氯酸钾炸药。方志远在第二十三工厂任职期间,便主持氯酸钾炸药的研制工作,吸取先前生产氯酸钾-硝基苯混合炸药的教训,选择效仿法国谢德炸药(Cheddite)以油类物质包裹氯酸盐来提高炸药稳定性的做法,将四川所产桐油与氯酸钾混合,再加热生成无刺激性气味的稳定固体,最后加工制成钾桐炸药。据第二十六工厂测试,该炸药稳定性优于谢德炸药,爆炸威力与硝梯炸药(由硝酸钾与梯恩梯混合而成)相当,而其最大的优点在于以桐碱制成氯酸钾,以桐油作为稳定剂,真正实现炸药原料的完全国产化。6月,第二十六工厂将钾桐炸药的样品送交弹道研究所测试,经试验效果甚佳。然而,此时后方弹药厂已普遍采用美造梯恩梯炸药,与之相比,钾桐炸药仍采用试验室手工配制的方法生产,在产量和质量上皆不占优。为避免研制成果付之东流,兵工署令第二十六工厂试制15吨钾桐炸药,供应第二十工厂装填地雷。抗战胜利后,第二十工厂停造地雷,钾桐炸药就此失去用途。为维持运营,第二十六工厂奉令改组为第二十三工厂分厂,重新装配生产设备,转产氨、硝酸等化工原料。

就结果而言,抗战时期兵工署在火药生产上的投入并未收获良好成效:无烟火药的生产能力不及战前的1/3,氯酸钾炸药也未能替代梯恩梯炸药。究其原因,首先是因为第二工厂的迁建进程受阻,造成其火药生产资源的长期闲置;其次在于兵工署没有为火药生产构建起稳固的上游产业基础,导致甘油、甲苯等关键原料无法自给,从而制约了火药生产的发展。不过就具体方略而言,抗战时期的火药生产依然有可圈可点之处。例如兵工署将分散各兵工厂的火药生产设备集中于第二十三工厂,之后又筹建第二十六工厂专门生产炸药,使火药生产的专业化水平得到一定提升。再如第二十六工厂在创立之初便着力解决炸药原料的自给问题,最终制成钾桐炸药,首次实现炸药原料的完全国产化,对于中国近代火药技术的发展具有里程碑意义。

结 语

有学者认为,抗日战争促进中国装备制造业、冶金工业等国防相关产业的发展。从本文研究来看,对于直接服务国防建设的兵工原料产业,抗日战争同样起到一定的促进作用。全面抗战爆发后,兵工署清醒地认识到在严酷的战争条件下,单从国外进口原料,将无法为兵工生产提供稳定的原料供应。因此,兵工署一方面继续从国外进口原料,一方面加强与资源委员会、战时生产局等经济生产部门的合作,借助民用工业的力量从事原料生产,自身则基于战前基础,重点发展军用钢材和火药生产。

在战争需求的带动下,兵工署对军用钢材生产采取循序渐进的发展方略,构建起涵盖采矿、冶铁、炼钢、轧钢的完整生产体系,推动了后方兵工业的生产发展和技术进步。而对于火药生产,面对第二工厂迁建进程受阻的局面,兵工署做出灵活调整,为第二十三工厂增设无烟火药生产线,并筹建第二十六工厂研制氯酸钾炸药。与此同时,日本军事侵略和经济封锁所造就的战时封闭环境,极大增加了国外兵工原料进口的难度,这一方面促使兵工署积极寻求国产替代品,另一方面暂时缓解国内兵工原料厂所受到的外部竞争压力,为合金枪钢、锋钢等兵工原料实现国产化创造了有利条件。

然而,在肯定战争对战时国民政府的兵工原料生产起促进作用的同时,绝不应忽视其消极影响。虽然随着兵工生产规模的持续扩大,对军用钢材和火药的需求呈增长之势,但战时封闭环境对技术、设备引进的阻碍,以及战时通胀所导致的运营成本激增,使兵工原料厂在完成对既有生产资源的整合后,很快便遭遇发展瓶颈。例如第二十四工厂,自1939年起,其电炉钢锭的年产量长期在2500吨左右徘徊,直到1944年11月自制电弧炉投产后,年产量才突破3000吨大关。再如钢迁会,其钢条厂虽采取提升工资和拨发奖金等举措刺激工人生产,但因后方物价飙升,仍难以维持工人日常生活开销,造成工人流失、生产积极性不足等问题,进而制约钢材产量的提升。此外,抗战时期日军频繁的军事行动,对兵工原料生产也产生显著的负面影响。例如日军自1939年2月起,便多次轰炸钢迁会和第二十四工厂,迫使两厂采取疏散措施,严重影响钢材的正常生产。而日军攻占宜昌,则直接导致第二工厂迁建进程受阻,直至1943年才恢复无烟火药生产。

综上所述,在战争破坏和经济封锁的持续作用下,抗战时期中国国力孱弱、不具备现代工业和科研体系的缺陷被不断放大,导致兵工原料产业难以获得应有的技术、设备、人才和资金支持,无法实现兵工原料自给的目标。直到中华人民共和国成立后,在苏联援助下建立起一批与重工业体系相配套的兵工原料厂,构建起完整的兵工原料生产体系,才使中国兵工业实现真正意义上的原料自给。

来源:《抗日战争研究》2024年第4期,注释从略