【内容提要】

由于证据的限制,南京大屠杀第一责任人松井石根虽被远东国际军事法庭判处最高量刑绞刑,但判决仅认定“普通战争罪”中较轻的消极罪名有罪。本文通过辨析长久以来从未引起注意的松井石根《对关于南京屠杀、暴行证言的抗议》,证明从上海派遣军到华中方面军超出一般作战的过度杀戮和暴行,确与松井石根的认知和指挥直接有关,这也足证南京暴行案关乎日军整体的组织责任,而并不仅是下级官兵的个人责任;同时,松井石根判断的死伤者数为日方今存第一手材料中的最大数字,超过了日本中间派主张的规模,与屠杀派主张的规模近似。

【关键词】

南京大屠杀 松井石根 东京审判 普通战争罪

引 言

南京大屠杀是远东国际军事法庭(即“东京审判”)审理的普通战争罪中的最大暴行案。作为此案的第一责任人,松井石根被判处绞刑并不意外。但法庭判决除了“普通战争罪”中“不作为”的消极诉因有罪外,免除了检方指控的其他诉因的所有罪行,为以后日本右翼翻案留下了伏笔。20世纪70年代初,南京大屠杀开始在日本引起争议,以后愈演愈烈,80年代中期后更成了各类历史问题争论中最激烈的焦点。东京审判作为“冤案”的始作俑者也因此被再次翻出。富士信夫在《“南京大屠杀”是这样制作出来的——东京审判的欺瞒》中声称:远东国际军事法庭对待检辩两方的证据“极不公平”:

法庭见解(指法庭对证据的说明——引者注)要而言之,可以说无论辩方提出的证据还是辩方的最终辩论,对法庭都没有起任何作用,因此从内里看等于是说:“法庭的判决是基于检方提出的证据和检方的最终陈述做出的。”

我不是说检方提出的证据全错,辩方提出的证据全对。我只是说作为一个具有常识的日本人在阅读检、辩双方的证据时,深感检方提出的证据包含了极多的歪曲、夸张、虚构,同时感到辩方提出的证据合理的较多。

由于松井石根是南京大屠杀的主要责任人,洗白松井石根在否定南京大屠杀的声浪中便占有了突出的位置。早坂隆在《松井石根和南京事件的真实》一书中说:

如果我被问到“之前的大战最大的讽刺是什么?”我会回答“松井石根的存在。”松井石根的名字至今在中国的历史教育中仍以与希特勒同列的脉络被传述。松井的生涯,今天仍充满了大量的误解和偏见。

所谓“误解和偏见”,来源就是富士信夫所谓无视辩方“合理”证据的法庭判决。笔者曾详征松井石根本人和其他相关证人的事发时第一手记录,对照他们在法庭上提出的证据,证明辩方集体做了伪证。但当时解决的主要是“反和平罪”中“实行对华侵略罪”(诉因第27项)的伪证问题:松井石根之所以在“反和平罪”上得以免责,关键是他在担任上海派遣军和华中方面军司令官期间的实际表现,特别是这一表现对推动战争所起的极为重大的作用,经过粉饰,被完全掩盖了。这一掩盖比起一般的遮蔽真相更甚一层,因为它还生造了一个和实际情况相反的所谓松井石根对中日之间发生战争“痛心疾首”的虚像。这一虚像不仅影响了判决结果,而且有着至今仍在日本延续的持久“感染力”。

其实松井石根判决的问题并不限于“反和平罪”的免责,“普通战争罪”仅认定消极责任同样也有很大问题,就南京大屠杀而言甚至是更大的问题。本文讨论这一问题。

一、 松井石根的消极罪名

有关南京大屠杀,东京审判对松井石根的判决如下:

毫无节制的犯罪从1937年12月13日占领南京城开始,到1938年2月初才停止。在这六七个星期中,成千上万名妇女被强奸,10万以上的平民被屠杀,无数的财产被偷盗和焚毁。12月17日,当这些恐怖事件达到最高潮时,松井举行了入城式,并在南京城内停留了五至七天。根据他自己的观察和幕僚的报告,他一定知道发生了什么事情。他自己承认宪兵队和领事馆人员向他报告了他的军队有某种程度的违规行为。在南京的日本外交代表每天收到关于此类暴行的报告,他们又将这些事向东京报告。本法庭确信松井知道正在发生的暴行。他没有采取任何措施,或没有采取任何有效措施来减少这些令人恐怖的暴行。占领南京城之前,他确实下达了整肃军纪的命令,后来又下达了同样的命令。正如现在所知,这些命令并没有产生什么效果,这也是他理应知道的。他的律师为他辩护说当时他病了。他的疾病既没有妨碍他指挥作战行动,也没有妨碍他在发生这类暴行时访问南京城达数日之久。他是对这些暴行负有责任的那个军的司令官。他知道这类暴行。他既有义务也有权力控制他自己的军队和保护不幸的南京市民。他必须为玩忽职守而承担罪责。

本法庭判决被告松井犯有诉因55所述罪行,关于诉因1、诉因27、诉因29、诉因31、诉因32、诉因35、诉因36和诉因54所述罪行,判决他无罪。

松井石根最终被判处绞刑,但他的罪行仅是普通战争罪中较轻的第55项诉因(第55项诉因为“故意无视或不注意有责任确保的战争法规惯例,无视采取适当的措施确保其遵守和防止违犯的法律上的义务,因而违反战争法规”)。被判处绞刑的7人中,除松井石根之外,其他5名有军职者的罪行都是“普通战争罪”中较重的第54项诉因(第54项诉因为“命令、授权、许可”违反战争法规)。歧义最大的广田弘毅的罪行虽也有第55项诉因,但一则广田是文官,二则除第55项诉因外,诉因第1项总括的侵略战争“共同谋议”和诉因第27项“实行对华侵略罪”等对广田更重要的指控,都被判处有罪。其他犯有“普通战争罪”第55项诉因而无第54项诉因的被告,如畑俊六、小矶国昭、重光葵,同时还犯有其他多项“反和平罪”罪行,但都只被判处有期徒刑和无期徒刑。松井石根的判决显得十分突兀。

松井石根之所以仅以一项消极罪名被处以最高量刑,南京暴行案的严重性当然是一个原因,法官团确信松井石根知情也是一个原因。

东京审判有关南京暴行案,辩方是做全盘否定辩护的。日军攻占南京时松井石根并不在场,辩方强调松井石根对南京的情况完全不知情,以证明暴行不存在,同时也是将松井石根的责任彻底撇清。对辩方的这一主张,因受证据限制,检方无法提出直接的反证,但法官团还是坚信松井石根对南京暴行一定知情,虽然出于审慎,判决书的表述两次用了推断性的“一定知道”“理应知道”(最后用了“他知道”)。因为如果松井石根完全不知情,即使第55项诉因包含了“不注意”,还是会影响定罪,至少会影响量刑。

松井石根的“不知情”在20世纪80年代后成为日本虚构派否定南京大屠杀的一个重要攻击点。80年代虚构派的主要代表田中正明说,松井石根对于南京暴行在“昭和二十年(1945年)败战后才有耳闻”,松井石根说:

终战后不久,在南京发生了对平民、俘虏、妇孺有组织、大规模的虐杀和暴行,听说在美国国内播放,令人吃惊。向旧部下调查,结果这样的传闻完全是虚妄的。我在任中固不必说,归国后直到终战都没有接到过这样的报告和情报。在上海时,我和各国报社的通讯员常常见面,也从未听说此事,所以完全是诬妄之谈。

那么,松井石根真如辩方所说,对日军的战争罪行完全不知情吗?

二、 《对关于南京屠杀、暴行证言的抗议》

松井石根《对关于南京屠杀、暴行证言的抗议》(以下或简称“《抗议》”)一文在20世纪80年代即已刊出,收录在1985年芙蓉书房出版的田中正明所编《松井石根大将阵中日志》中。该文一直未能引起注意的主要原因,是该日志刊出时,板昌由明撰文指出田中正明“篡改”日志达900处。而日本旧军人团体偕行社于1993年出版的新编《南京战史资料集》(I、II)的第二册收录了《松井石根大将阵中日记》,为免失误,迳用未加标点的白文,且补足了1989年版《南京战史资料集》所收日志中缺失的1937年8月15日至11月1日部分。因此将田中正明版《松井石根大将阵中日志》被束之高阁,改版日志中收录的其他松井石根文件,也因此被忽略。

笔者从20世纪90年代起开始关注日本“南京事件”的研究和文献,总体情况是,经过20世纪70年代以来的激烈争论,各方对存世的相关文献已充分发掘和利用,不大可能再有被遗漏的重要材料。2024年初,笔者在日本防卫研究所图书馆“不公开”档案目录中看到《对关于南京屠杀、暴行证言的抗议》。调阅后,发现由松井石根亲笔草书的《抗议》(复印件)是以往被忽略的十分重要的文件。文件来源中说明“原件藏于田中正明处”,笔者回国后,查阅田中正明所编《松井石根大将阵中日志》,果然被收录其中。《抗议》篇幅不长,以下全文照录:

对关于南京屠杀、暴行证言的抗议

昭和21年8月12日记

我有数度参与支那及西伯利亚战争的经验,但从未体验过昭和十二年在上海南京战斗那样的“在敌方的战争”。即,当时的支那军以从来经验所无的勇敢、奋战,屡屡对日本军反攻、反击。一般市民,特别是青年男女,对日本军的敌对心也甚为旺盛,这样的人民直接间接地给予了日本军不少威胁。此外,妇女在担任支那军队的勤务和伤病员的看护之外,也有直接参加战斗者。日本军在上海附近战斗期间,因占领地域内人民的通敌行为蒙受了许多损害。

特别是历时三个月在上海附近的激战,彼我官兵死伤极多,彼我军民相互的敌对心更加炽烈。有鉴于这一情势,我认为战斗的继续将愈发引起两国国民相互的反感和憎恨,我日本军出征的宗旨仅限于对抗日政府及其军队的膺惩和日本权益的保护,以及基于我个人多年来对支那亲善团结的理想信念,痛感在尔后战斗中对我军将士的言行有更加警戒的必要,经常对部下军队训示,努力说明日本军对支那军民宽仁大度的精神。

然而,支那军队与文明诸国的正规军队不同,素质不良者不少,无论如何也很难只根据国际法的惯例来对待,特别是以所谓的“便衣队”或“游击队”等非正规军队的使用作为惯常手段。便衣队是他们在战况不利的情况下唯一的反抗战斗法,巧妙地隐匿其武器,脱下军衣,穿上民服,隐居各处,出没于我军后方地区,挑战兵力不足的部队官兵,或通过破坏铁路、交通、通信等给我军造成种种损害之例极多。因此,我军很难识别这些便衣队和一般良民,即使是一般人民,对我抱有敌意者,也不得不将其和支那军战斗员一样对待。

随着进攻南京的日本军从东方和南方地区包围攻击,退却中的支那军失去退路,自然化为所谓便衣队,逃往南京城内,特别是安全地带(难民区),至少不下于数千人。对此如何处置,我军的困难是难以想象的。

我当时没有得到这些实况的任何详细报道,但对所谓暴行、掠夺的评价有所耳闻,因此进入南京之后,立即命令各部队,(12月18日)应予更严厉警告并进行善后措施。

又,日本军官兵的掠夺事件。当时时值隆冬,我官兵从城内人家征用家具、寝具,房屋主人都躲避不在,自然会有掠夺之事,但这些事都进行了充分的调查,房屋主人返回后给予适当的返还或赔偿。南京市民返回城内不仅经过了相当长的时间,而且其掠夺的大部分,如果是支那军民自己造成的话,其善后处分无论如何也不能彻底进行,这是事实。

又,日本军的南京守备,除了最小限度之外,都转移到了郊外。

此外,关于其余的暴行、强奸事件,虽给予了严厉调查,也进行了适当的处罚,但这是在战斗倥偬之际,遗憾很难做到充分的调查。

要而言之,上海登陆以来直到占领南京,日本军战死官兵21万余人、战病伤五六万人,败退的支那军损害也有相当的数量,今天正确的数字已无法举出,至少战死伤者应该超过20万人,一般市民经轰炸、炮击和其他战斗波及被害者也难免有不少。不过日本军即使对常怀恶意者也是采取宣抚爱护的方针,特别以之严诫各军官兵,因如上述支那一般市民对日本军旺盛的敌对心,相当数量蒙受了战祸也可以想象。

要而言之,作为上海方面军总司令官,仅被赋予上海派遣军和第十军作战指挥权,一般的军事、内政、经理、卫生等并非我的权力范围,这些军队的实际行动、给养问题都已与我没什么关系。

再者,我在南京滞留一周即回了上海,翌年2月,因军队编制变动而归国,这期间的情形以后遗憾未能再得到详细报告。

了

松井石根这篇《抗议》写于1946年8月12日。从此前的7月25日起,有关南京暴行案的检方证人威尔逊(Robert Wilson)、许传音、尚德义、伍长德、陈福宝、贝茨(Miner Searle Bates)、梁廷芳、伊藤述史陆续出庭作证,接受交叉询问和提交书面证据,讲述了日本攻占南京后的种种暴行,这是松井石根写《抗议》的背景。

这篇长久被遗忘的《抗议》,辩方未向法庭提出。次年的1947年11月24日,松井石根向法庭提交了《宣誓证词》,篇幅约是《抗议》的8倍,其中为暴行辩护的部分大体覆盖了《抗议》,但有两点关键的不同之处。

三、 《对关于南京屠杀、暴行证言的抗议》辨析

与纽伦堡审判同样,“反和平罪”虽是东京审判的重点,但在量刑上如果仅是“反和平罪”有罪,“普通战争罪”和“反人道罪”无罪,则不判死刑。东京审判将两罪合并,“反人道罪”仅留其名,实际追究的只是“普通战争罪”。东京审判检方的起诉罪名,除白鸟敏夫外,其他被告在多项“反和平罪”的罪名外同时都有“普通战争罪”,但每个人的追究重点不同。松井石根虽然对战争的扩大有极为重大的责任,但因证据的限制,起诉的重点还是南京暴行案。这从检方提出松井石根在“反和平罪”中的“实行对华侵略罪”等罪行有罪,而并未提交与松井石根直接相关的证据可见。

检方举证南京暴行案有充分的证据,但困难主要在于如何将这些证据与被告的责任联系起来。比较《宣誓证词》与《抗议》可以看出,松井石根与辩方律师从有利辩护的角度所做的取舍与对强化和弱化的调适,进而也可见检方和法官团的推断符合松井石根应该承担的真正责任。

(一)松井石根知道超出作战限度的杀人违反国际法

在《宣誓证词》“三、上海附近的战斗状况”中,有关“便衣兵”和战地“附近的人民”,松井这样说:

支那军在退却之际,采取所谓“清野作战”战术,不仅破坏、烧毁所在的交通机关及建筑物,一部分官兵还成为所谓便衣兵,脱下军装换上平民服装驻留,狙击我官兵,从背后威胁我军也不少。附近的人民亦如此,或切断电线,或燃起烽火,直接、间接地协助支那军的战斗,给我军造成许多危难。

接着松井说,因“痛感”战斗造成的彼我情感的“疏隔”和“敌对心的昂扬”,于是“屡屡命令部下官兵保护、爱抚支那良民和尊重外国权益”。有关内容仅及于此。

《宣誓证词》中包含了《抗议》中有关“便衣兵”和“附近的人民”的内容,但删除了关键的两句话。一句是:“支那军队与文明诸国的正规军队不同,素质不良者不少,无论如何也很难只根据国际法的惯例来对待。”一句是:“因此,我军很难识别这些便衣队和一般良民,即使是一般人民,对我抱有敌意者,也不得不将其和支那军战斗员一样对待。”松井石根在听了检方证人出庭作证和宣读证词后写下《抗议》,当是觉得检方的证言只讲了一面,没有反映出日军的行为是因中国军民不遵守国际法在先的“事出有因”的另一面。有关这点,要稍作解释。

日本是全亚洲最早批准《海牙陆战法规》和《日内瓦公约》的国家,也是最早在军队中设立法务部和专职军法官的军队。淞沪战役时松井石根率领的上海派遣军中,由塚本浩次任部长的法务部一直随行左右。因战况胶着,日军增派第十军,松井石根升任由两军组建的华中方面军司令官。该方面军虽是协调作战的指挥机构,未设法务部,但攻占南京后还是设立了军法会议(由第十军法务部部长小川关治郎负责)。在军法会议之外,该方面军还有法学博士斋藤良卫(当时是“博士”非常稀罕的时代)做法务顾问。松井石根提出《抗议》,就是认定违法的是中国军民,而他指挥的日军的相应行为没有违法。

那么,时隔一年多后(1947年11月24日),松井石根为何从《宣誓证词》中删除了本因觉得“理直气壮”才会在《抗议》中写下的理由呢?笔者推断,辩方经过研判,意识到《抗议》中提出的理由不仅不能脱罪,反而是对日军过度杀戮的不打自招,大概虽不中亦不太远。松井石根要摆脱罪责,只能在强调中国军民违反国际法的同时,掩饰而不是凸显日军的行为。因此,可以确定,经过庭审中漫长的检辩双方的辩论,松井石根已很清楚他所率领的军队的行为违反了国际法。

(二)松井石根承认的死伤数远大于日本“中间派”主张的数字,与“屠杀派”已无区别

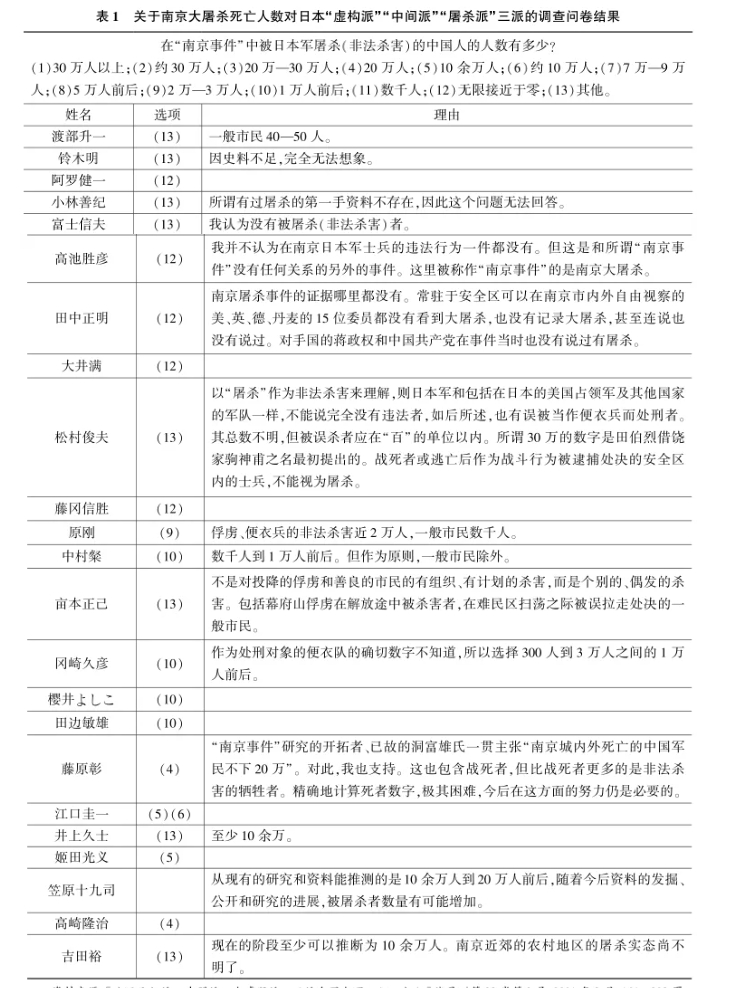

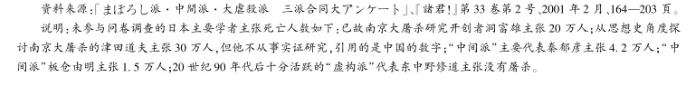

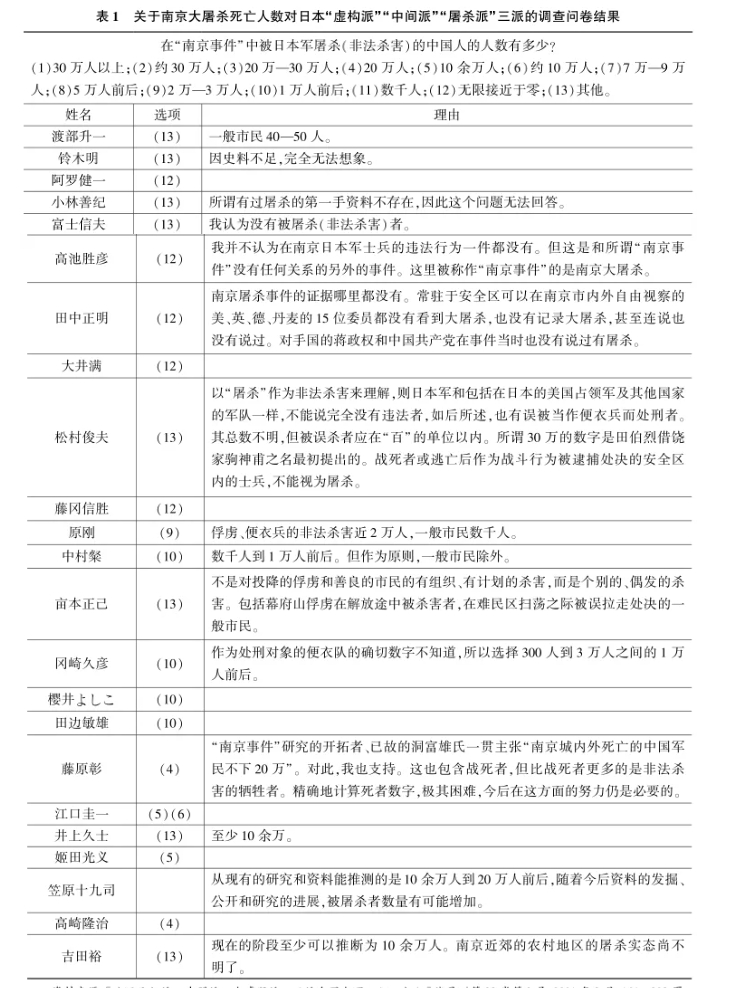

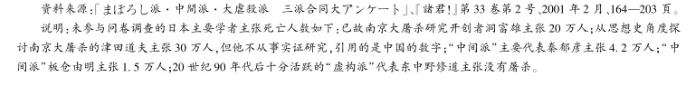

东京审判被告方完全否认屠杀,检方提交的证据中推定屠杀26万人,法庭判决为20万人以上。数字问题成了20世纪80年代后日本关于南京大屠杀争议中的重要争论点。“虚构派”与辩方一样,完全否认屠杀;“中间派”主张的数字在数千至4万余人之间;“屠杀派”主张的数字为10万至20万人之间(参见表1)。

松井在《宣誓证词》中当然没有承认屠杀,关于死伤,只在“五、占领南京之际采取的措施及所谓南京掠夺暴行事件”中提到,南京城内“仅看到约20具遗弃的支那兵战死死尸”及“我坚信在南京攻略战斗之际,即使支那军民因轰炸、枪炮火力等有多数死伤,如检方所主张的有计划、集体的屠杀也断然不是事实”。此处“多数”是个没有大致范围的含混说法。

而松井的《抗议》文中则明确记录有:“今天正确的数字已无法举出,至少战死伤者应该超过20万,一般市民经轰炸、炮击和其他战斗波及被害者也难免有不少。”关于日军死伤人数,松井称“战死官兵二万一千余、战病伤五六万”。因事发时日军即有统计,当不至于相差太远。即便松井所指“超过20万”意为两军死伤20万人以上,扣除日军上限81万人,中国军队死伤至少也有12万人以上。加上“难免有不少”被波及的“一般市民”,这是一个大大超过日本南京大屠杀论争中“中间派”认可的数字。

(三)松井石根所说“死伤”,中国军人应主要是死亡

这里有个问题,即“死伤”是个含混说法,“死伤”不等于“死亡”。那么,当时中国军队的死伤比究竟是多少呢?综合日方文献,中国军队俘虏数远少于死亡数,即使俘虏都是伤兵,死亡数也大于负伤数。这与日军死伤比1∶3的正常战场伤亡比例完全不同。

上海沦陷后中国军队西撤,且战且退,沿途除上海附近,没有出现大量的俘虏,也没有大规模的死尸。激烈战斗、大量尸体的出现(主要是日军屠杀俘虏),主要发生在中国军队退无可退的南京战役中。从日军的第一手记载看,到南京城破前,死亡人数远多于负伤人数,“敌人弃尸”更是多于俘虏(参见表2)。

当时日军遭遇中国军队,即便对方并未作战,只是撤退,日军见之即杀的记录也不少。如表2中第十六师团第三十三联队的统计数字出自1989年版《南京战史资料集》所收《南京附近战斗详报》,1993年版《南京战史资料集》中收录的同一份详报则多出了“其六、12月13日之行动”和“其七、参考事项”。其中“其六、12月13日之行动”有下列记录:

午后2时30分,前卫先头抵达下关。据前面敌情搜索结果,扬子江有无数败残兵,利用舟伐和一切漂浮物,顺江流而下。联队即命前卫及速射炮在江边排开,约2小时,歼敌不下2000人。

从日军留下的记录看,长江边留下的尸体最多。日军少佐角良晴晚年撰文《支那事变最初六个月间的战斗》,1983年8月投稿给《偕行》杂志,因文中谈到日军的大规模屠杀,在角良晴生前未被刊出。直到角良晴去世(1985年1月12日)后第三年,此文才得以刊发于《偕行》1988年1月号。但在此前发表的《根据证言的南京战史·总括》(《偕行》1985年3月号)一文中,已援引了部分内容。角良晴是松井石根的专任副官,身份特殊,所以他的回忆一经披露,立即引起了左右两方的争议。其中最大的争点是“下关附近的十二三万具尸体”。据角良晴说,造成这些死者的真凶是第六师团,而下达屠杀令的是上海派遣军参谋部第二课参谋长勇中佐,长勇下达命令时他也在场。对此,“虚构派”“中间派”颇有质疑。《南京战史》批评角良晴的回忆“多有矛盾,缺乏可信性”。《南京战史资料集》所附《战史研究笔记》也认为:“角氏的误解、偏见、记忆失误不胜枚举”。然而,角良晴所说并非孤证。第十军参谋山崎正男少佐在1937年12月17日的日记中有这样的记载:

祝贺会解散后,由堂之胁少佐引领到市内参观。……到了扬子江边的中山码头。扬子江在这附近河幅较窄。其中有七八艘海军驱逐舰下碇于此。河岸遗弃有无数死尸,被浸于水中。所谓“死尸累累”也有不同程度,这个扬子江边才真是死尸累累,如果将之放在平地上,真的可以成为所谓“尸体山”。但看到尸体已经不知多少回,所以已不再有一点吃惊。

“中山码头”一带,与角良晴所说的“下关”正是同地。12月16日,中国方面舰队司令部军医长泰山弘道坐水上飞机到南京。下午2点,他与舰队部队长、会计长等一行去战地“参观”,他在当日日记中记道:

从下关码头起,(汽车)在修建得笔直的、广阔的道路上开着,路面上散乱着步枪子弹,宛如敷着黄铜的砂。路旁的草地散落着支那兵的尸体。

不久,从下关到通往南京的挹江门,高耸的石门下是拱形的道路,路高的约三分之一埋着土。钻入门的话,从下关方面就成了一条坡道。汽车徐徐前进,感觉是开在充满空气的橡皮袋上缓缓地向前。这辆汽车实际是行驶在被埋着的无数敌人尸体之上。很可能是开在了土层薄的地方,在行进中忽然从土中泌出了肉块,凄惨之状,真是难以言表。

此处之“下关码头”到“挹江门”一带,与角良晴所说也是同地。从三位互无关联者的类似记载中可见,具体数字不论,江边有大量尸体,不应再有疑义。不论这些尸体是“战斗”的对手还是被屠杀的俘虏,不论其中有没有平民,“死尸累累”至少说明有大量死亡。

四、结语:松井石根对南京大屠杀负有“普通战争罪”的积极责任

如前所述,东京审判因受证据的限制,免除了松井石根第54项诉因,即“普通战争罪”的积极责任。日本“屠杀派”学者对揭示南京大屠杀贡献很大,而且一致认为松井石根对南京大屠杀负有责任,但同样由于证据的限制,他们也认为松井石根的责任是消极责任。

在《“虚构派”“中间派”“屠杀派”三派共同问卷调查》中,第九问为“如何认识松井石根的责任”。参与问卷填写的、当时年届八旬的藤原彰认为:“松井对英美的权益很在意,而对俘虏和市民被杀害完全不在意。”江口圭一认为:松井违反中央命令,一意孤行进攻南京,“责任极为重大”。姬田光义认为:松井“负有监督的责任,但更上级(包括天皇)也难辞其咎”。笠原十九司认为:“作为中支那方面军司令官,松井大将的不作为责任不能免。”高崎隆治认为:“作为最高责任者有责任,不只松井石根,谁都如此,从日军本质考虑的话,无法避免。”吉田裕认为:松井石根未做兵站准备、对俘虏等未采取保护措施、未采取阻止无约束部队入城、未对安全区难民采取保护措施,因而负有责任。所有这些,指的或是“反和平罪”中的“实行对华侵略罪”(诉因第27项),或是“普通战争罪”中的消极责任,都不是“普通战争罪”中的积极责任。

通过辨析《对关于南京屠杀、暴行证言的抗议》,本文解开了长久未明的松井石根当时究竟起了什么作用,因而究竟应负什么责任的疑团;证明了松井石根对南京暴行负有“普通战争罪”的积极责任。松井石根责任既明,日军整体责任的最重要关节也就疏通了。

在现存日本军方史料中,有三条关系到日军屠杀为有组织行为的重要证据。一条是1937年12月13日第十六师团师团长中岛今朝吾日记中有关“原则上实行不留俘虏的政策”的内容;一条是1937年12月15日步兵第一〇三旅团旅团长山田栴二日记中有关“得到的命令是全部杀掉”的内容;一条是1937年12月13日第一一四师团第六十六联队第一大队战斗详报中有关屠杀俘虏的具体记载。其中前两条是下达命令和转达命令,后一条为具体而微的执行过程。通过残存的日军其他文献,可以证明这三条史料都和有组织的屠杀有关,而非日本有人主张的所谓南京暴行只是“部分官兵造成的突发、散发的事件,而绝不是部队成规模的、有计划的行为”。尤其对第三条,虽然日本“虚构派”和“中间派”颇多质疑,认为“从军司令部到大队的命令流向有混乱之处”,“文中的时间与前后行动的时间不能特定”等,因而有“改篡之疑”。但其实从时间上看,第十军(即丁集团)发出“集团歼灭南京城之敌”的命令下达于一小时之后的9点30分,步兵第一百二十八旅团接命后于12点发出“不惜一切手段歼灭敌人”的命令,第六十六联队第一大队于下午2点接到联队“根据旅团命令,俘虏全部杀死”的命令。以上丁集团等的命令,与第六十六联队第一大队的战斗详报,不仅没有丝毫捍格,而且上令下行,脉络清晰。

这里的问题只是丁集团的“歼敌”确实还不能完全等同于“杀死”。所以笔者曾认为,日军在师团一级确实曾下达过屠杀令,但攻占南京的军队和方面军一级的有关屠杀的命令已无法复原。有了松井石根《对关于南京屠杀、暴行证言的抗议》,我们可以盖棺论定,南京暴行案之所以达到那么大的规模,正是由于攻占南京的日军最高指挥层无视国际法、自上而下的命令造成的。

(来源:《抗日战争研究》2025年第4期,注释从略)